Для чего снимок сетчатки глаза

Существует ограниченное количество способов визуализировать точное строение и мельчайшие патологические процессы в структуре органа зрения. Использование простой офтальмоскопии абсолютно недостаточно для полноценной диагностики. Относительно недавно, с конца прошлого столетия, для точного исследования состояния структур глаза, используется томография оптическая когерентная (ОКТ).

На чем основана методика

ОКТ глаза — это неинвазивный безопасный метод исследования всех структур органа зрения с целью получения точных данных о мельчайших повреждениях. В степени разрешающей способности с когерентной томографией не сравниться ни одно высокоточное диагностическое оборудование. Процедура позволяет выявлять повреждения глазных структур размерами от 4 микрон.

Суть метода – способность инфракрасного светового пучка неодинаково отражаться от различных структурных особенностей глаза. Методика близка одновременно к двум диагностическим манипуляциям: УЗИ и компьютерной томографии. Но по сравнению с ними значительно выигрывает, так как изображения получаются четкие, разрешающая способность большая, нет радиационного облучения.

Что можно исследовать

Оптическая когерентная томография глаза позволяет оценивать все части органа зрения. Однако наиболее информативна манипуляция при анализе особенностей следующих глазных структур:

- роговицы;

- сетчатки;

- зрительного нерва;

- передней и задней камер.

Частный вид исследования – оптическая когерентная томография сетчатки. Процедура позволяет выявлять структурные нарушения в этой глазной зоне с минимальных повреждений. Для обследования макулярной зоны – области наибольшей остроты зрения, ОКТ сетчатки не имеет полноценных аналогов.

Показания к проведению манипуляции

Большинство болезней органа зрения, а также симптомы поражения глаза, являются показаниями для когерентной томографии.

Состояния, при которых проводится процедура, следующие:

- разрывы сетчатки;

- дистрофические изменения макулы глаза;

- глаукома;

- атрофия зрительного нерва;

- опухоли органа зрения, например, невус хориоидеи;

- острые сосудистые болезни сетчатки – тромбозы, разрывы аневризм;

- врожденные или приобретенные аномалии внутренних структур глаза;

- миопия.

Помимо непосредственно заболеваний, существуют симптомы, которые подозрительны в отношении поражения сетчатки. Они также служат показаниями для исследования:

- резкое снижение зрения;

- туман или «мушки» перед глазом;

- повышенное глазное давление;

- острая боль в глазу;

- внезапная слепота;

- экзофтальм.

Кроме клинических показаний, существуют и социальные. Так как процедура полностью безопасна, ее рекомендуется проводить следующим категориям граждан:

- женщинам старше 50 лет;

- мужчинам после 60 лет;

- всем страдающим сахарным диабетом;

- при наличии гипертонической болезни;

- после любых офтальмологических вмешательств;

- при наличии тяжелых сосудистых катастроф в анамнезе.

Как проходит исследование

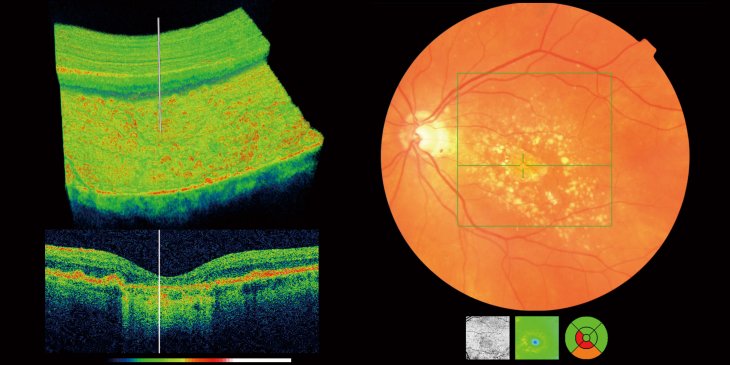

Процедура проводится в специальном кабинете, который оснащен ОКТ-томографом. Это прибор, имеющий оптический сканер, из объектива которого, направляются инфракрасные световые пучки в орган зрения. Результат сканирования записывается на подсоединенный монитор в виде послойного томографического изображения. Аппарат преобразует сигналы в специальные таблицы, по которым оценивается структура сетчатки.

Подготовка к обследованию не требуется. Может быть выполнено в любое время. Пациент, находясь в сидячем положении, фокусирует взгляд в специальную точку, указанную врачом. Затем он сохраняет неподвижность и фокусировку в течение 2 минут. Этого достаточно для полноценного сканирования. Прибор обрабатывает результаты, врач оценивает состояние глазных структур и в течение получаса выдается заключение о патологических процессах в органе зрения.

Томография глаза с использованием ОКТ-сканера проводится только в специализированных офтальмологических клиниках. Даже в крупных мегаполисах нет большого количества медицинских центров, предлагающих услугу. Стоимость колеблется в зависимости от объема исследования. Полностью ОКТ глаза оценивается около 2 тысяч рублей, только сетчатка – 800 рублей. Если нужно диагностировать оба органа зрения, стоимость удваивается.

Когда нельзя проводить исследование

Так как обследование безопасное, противопоказаний немного. Их можно представить так:

- любые состояния, когда пациент не способен зафиксировать взгляд;

- психические болезни, сопровождающиеся отсутствием продуктивного контакта с больным;

- отсутствие сознания;

- наличие контактной среды в органе зрения.

Последнее противопоказание относительное, так как после вымывания диагностической среды, которая может находиться после различных офтальмологических исследований, например, гониоскопии, манипуляция выполняется. Но на практике в один день две процедуры не совмещают.

Относительные противопоказания также связаны с непрозрачностью глазных сред. Диагностика может проводиться, но изображения получаются не столь качественные. Так как никакого облучения не происходит, воздействия магнита также нет, то наличие кардиостимуляторов и других имплантированных устройств, не является причиной отказа в обследовании.

Заболевания, при которых назначают процедуру

Список болезней, которые могут быть выявлены посредством ОКТ глаза, выглядит так:

- глаукома;

- тромбоз сосудов сетчатки;

- диабетическая ретинопатия;

- доброкачественные или злокачественные опухоли;

- разрыв сетчатки;

- гипертоническая ретинопатия;

- глистная инвазия органа зрения.

Таким образом, оптическая когерентная томография глаза является абсолютно безопасным методом диагностики. Ее можно применить у широкого круга пациентов, включая тех, кому противопоказаны иные высокоточные методики исследования. Процедура имеет некоторые противопоказания, выполняется только в офтальмологических клиниках.

Учитывая безвредность обследования, ОКТ желательно проводить всем людям старше 50 лет для выявления мелких структурных дефектов сетчатки. это позволит диагностировать болезни на ранних стадиях и дольше сохранить качественное зрение.

Источник

Резкие изменения остроты зрения вынуждают обращаться к соответствующему специалисту. Врач-офтальмолог назначает необходимые диагностические процедуры, позволяющие установить природу выявленных симптомов. Зачастую пациенту прописывают прохождение через процедуру оптической когерентной томографии. Данное обследование по праву считается одним из наиболее современных способов диагностики.

Результаты оптической когерентной томографии характеризуются высокой точностью и информативностью. Процедура диагностики позволяет получить наиболее полную клиническую картину. Причем обследование не приносит неприятных симптомов пациентам, что позволяет использовать при различных заболеваниях и травмах органов зрения.

Несмотря на достоинства процедуры, у оптической когерентной томографии есть несколько противопоказаний, которые могут стать серьезной помехой на пути обследования. Кроме того, данный метод диагностики требует предварительной подготовки, который позволит получить наиболее точные результаты. Пациенту перед походом на процедуру обследования стоит ознакомиться как с противопоказаниями, так и с подготовительными мерами.

Процедура ОКТ разработана еще в 90-х годах. Впервые использовать подобный метод обследования предложил американский ученый, занимающийся проблемами офтальмологии. Кармен Пулиафито совершил настоящую революцию, выступив с предложением этого метода для обследования глаз. С тех пор подобный тип диагностики пользуется широкой популярностью.

Оптическая когерентная томография базируется на способности организма человека отражать световые волны. Причем время и степень отражения будут зависеть от структуры тканей. Интенсивность отраженного света позволяет получить подробную информацию о состоянии передней и задней части глаза.Причем точность приобретенных сведений модно сравнить с исследованием тканей под микроскопом.

Все это позволяет выявить малейшие отклонения от нормы. В результаты при своевременном прохождении обследования болезнь можно устранить еще на начальных стадиях.

В целом, у процедуры ОКТ можно выявить несколько основных особенностей:

- комфорт — отсутствуют ослепляющие вспышки и другие воздействия, вызывающие дискомфортные ощущения;

- скорость — проведение процедуры может уложиться в срок от 5 до 10 минут, причем включая подготовку результатов и их последующую расшифровку;

- безопасность — обследование проходит неинвазивным способом, не причиняя никого вреда пациенту и не подвергая его риску.

В целом, ОТК весьма напоминает другое обследование. Процедура УЗИ схожа по принципу действия с диагностикой с использованием томографа. Однако она уступает оптической когерентной томографии в точности исследования. Подобное обстоятельство играет большую роль в правильной постановке диагноза и назначении лечения.

Показания ОКТ

Обследование позволяет изучить состояние зрительного аппарата и выявить возможные патологии. Любые аномалии роговицы, сетчатки, компонентов передней камеры и зрительного нерва будут отражены в результатах исследования.

Показания оптической когерентной томографии существуют, если пациент жалуется на следующие симптомы:

- резкое падение зрения;

- эффект пелены перед глазами;

- повышенное давление, внутри глаза;

- болезненные ощущения в области глаз;

- синдром мушек перед глазами;

- полная потеря зрения;

- экзофтальм.

Оптическая томография позволяет изучить угол передней камеры. Кроме того, обследование дает возможность оценить состояние дренажной системы и ее функционирование. Все это является необходимым элементом диагностики глаукомы. ОКТ назначают в обязательном порядке при подготовке к операционному вмешательству. К примеру, перед установкой хрусталика или лазерной коррекцией. К тому же, томография позволяет изучить результаты вмешательства, определив степень эффективности.

ОКТ назначают для постановки диагноза, если существуют подозрения на следующие заболевания:

- отслоение сетчатки глаза и другие патологические изменения;

- различные виды опухолей, затрагивающие зрительный аппарат;

- стремительно развивающаяся миопия;

- тромбоз и иные сосудистые патологии;

- повреждения макулы различного типа;

- ретинопатия диабетической природы;

- язва, затрагивающая состояние роговицы;

- кератит, глубокого типа;

- пролиферативная витреоретинопатия;

- различные патологии, затрагивающие диск зрительного нерва;

- эпиретинальная мембрана;

- отек макулы, кистозной природы.

Оптическая томография позволяет выявить даже небольшие изменения в состоянии органов зрения. В результате становится возможным: быстрая и правильная постановка диагноза, определение степени поражений элементов зрительного аппарата, разработка действенной терапевтической схемы.

ОКТ проводят и в целях профилактики, при наличии болезней, которые могут спровоцировать изменения в состоянии органов зрения, среди заболеваний:

- гипертония;

- диабет, сахарного типа;

- болезни сосудистой системы.

Противопоказания ОКТ

Противопоказания оптической когерентной томографии существуют:

- при наличии заболеваний, не позволяющих сосредоточить взгляд на одной точке в течение 2-3 секунд;

- если у пациента наблюдаются патологии психического типа;

- при нахождении обследуемого в бессознательном состоянии;

- если у пациента регистрируют спутанность сознания.

Кроме того, процедуру обследования с использованием томографа, не проводят при наличии иных диагностических процедур. Офтальмологи специально выделяют для ОКТ отдельный день. Ведь контактная среда, весьма чувствительна к внешнему воздействию. Поэтому врачи стремятся не подвергать органы зрения излишней нагрузке, предпочитая выбирать для оптической когерентной томографии отдельный день.

Подготовка к оптической когерентной томографии

Процедура оптической когерентной томографии не требует особой подготовки. Однако для получения наиболее полной клинической картины требуется искусственно расширить зрачок. Как правило, прибегают к использованию специальных капель, дающий кратковременный эффект увеличения.

Среди используемых препаратов, выделяют два основных типа:

- Оказывающие прямое воздействие. Лекарства подобного типа провоцируют сокращение радиальных мышц. В результате зрачок увеличивается в диаметре. К препаратам такого типа можно отнести: Тропикамид и Ирифрин.

- Воздействующие непрямым образом. Подобные препараты оказывают влияние на мышцы другого типа.Они воздействуют на диаметр значка опосредовано. К подобным лекарствам относят: Цикломед и Атропин.

Перед применением лекарств необходимо тщательно ознакомится с инструкцией. В день использования мидриатика нельзя садиться за руль машины.

Как проводится оптическая когерентная томография

После закапывания специальных капель, пациента обследуют с помощью ОКТ-сканера.

Техника проведения оптической когерентной томографии следующая:

- Врач-офтальмолог подготавливает аппарат к диагностическим процедурам. В это время, обследуемому предлагают расположиться на стуле у томографа.

- После приведения оборудования к состоянию готовности, диагност предлагает пациенту положить подбородок на специальную подставку. Затем обследуемый должен задержать взгляд на специальном объекте.

- Врач передвигает камеру прибора к глазу, пока аппарат не выдаст четкое изображение сетчатки глаза. Для получения качественной картинки расстояние между глазом и камерой должно быть равно 9 мм. Когда наибольшая четкость изображения была достигнута, камеру аппарат фиксируют в этом положении. Затем офтальмолог проводит калибровку,добиваясь лучшего качества картинки.

- Этот этап включает отбор наиболее информативных изображений, позволяющих составить наиболее полную клиническую картину.

- После получения изображения врач-офтальмолог проводит зачистку получившихся снимков от различных дефектов. Удаляются любые артефакты и помехи.

- На последнем этапе обследования проводят сравнительную характеристику. Она будет включать как полученные снимки, так и изображения здоровых людей, состоящих в аналогичной возрастной группе. К сравнению допускаются и сканы самого пациента,сделанные раньше текущего обследования.

Расшифровка результатов ОКТ

Врач проводит расшифровку результатов, полученных после когерентной томографии органов зрения, она включает три этапа:

- изучение морфологии — рассматриваются форма и срез профиля, производиться оценка четкости контуров;

- количественный анализ — посредством обследования регистрируются все изменения тканей, рассматриваются не только факт истончения или уплотнения, но и степень изменений;

- изучение рефлективности — оценивается степень отражения посланного сигнала от тканей.

Процесс трактовки результатов оптической томографии тесно связан с цветовыми кодами. Они предоставляют возможность узнать о состоянии тканей.

Все цветовые коды делят на два основных типа:

- Теплые. Цвета имеющие теплую температуру, свидетельствуют о наличии участков с тонкой тканью. К примеру, черный и синий оттенки будут указывать на области, имеющие опасное истончение.

- Холодные. Цвета с температурой холодного типа, указывают на области, для которых будет характерно утолщение. К примеру, участки, окрашенные в желтоватые или красноватые тона, будут показывать области с самой большой толщиной.

На сегодняшний день технологии позволяют создавать трехмерное изображение. Томографы последнего поколения легко выводят 3D-модель обследуемой области для изучения.Подобные возможности позволяют составить наиболее полное заключение о состоянии здоровья зрительного аппарата пациента.

Стоимость

Зачастую для прохождения обследования пациенту приходиться отправиться в специализированный медицинский центр. Обычные районные поликлиники не имеют необходимого оборудования. Как правило, офтальмологические кабинеты плохо оснащены и могут предложить лишь морально устаревшие методы диагностики.

Таким образом, обследуемому необходимо посетить частное учреждение, предоставляющее медицинские услуги. Возможно жителям небольших населенных пунктов придется наведаться в крупные города. Как правило, в больших городах наблюдается изобилие офтальмологических кабинетов с ОКТ-сканером.

Стоимость оптической когерентной томографии глаза будет разниться в зависимости от:

- населенного пункта;

- престижности медицинского центра;

- степени подготовки врача;

- марки оборудования, используемого для проведения обследования.

В среднем, цена на когерентную томографию переживает колебание от 1500 до 2000 рублей за процедуру.

Источник

РЕТИНАЛЬНАЯ (ФУНДУС) КАМЕРА

Давайте же скорее заглянем внутрь. Если вы помните, как устроен наш глаз, то должны понимать, что заглянуть внутрь можно двумя способами: хирургическим вмешательством или неинвазивно через зрачок. Кровавые методы оставим на другие статьи рубрики «Занимательная офтальмология», а сейчас мы поговорим о том, как при помощи ретинальной камеры у нас есть возможность получать полноцветные и четкие изображения сетчатки через зрачок.

Для получения фотоснимков глазного дна нам необходимо как-то суметь направить достаточное количество света внутрь глаза, да еще и засунуть объектив фотокамеры в зрачок. Для этого и была придумана такая штука как фундус-камера, которая может быть оснащена либо внешней фотокамерой, либо встроенной в корпус инструмента. Также камеры делятся на мидриатические и немидриатические: те, которые требуют искусственного расширения зрачка (больше угол съемки), и те, которым это необязательно (меньший угол съемки, инфракрасное наведение).

01.

Чуть-чуть о принципах работы: свет посредством системы линз, зеркал и волшебных пассов направляется через бубликоподобную апертуру в глаз. Зачем нам кольцо света, почему бы просто фонариком ен посветить? Не забывайте, свет, направленный внутрь глаза, упадет на сетчатку, отразится от нее и вернется в камеру. Мы же не хотим получить эффект самострела со вспышкой в зеркало:

02.

Если же мы направим бублик света в глаз, то он отразится от сетчатки и в рассеянном виде вернется назад через дырку бублика в камеру. Таким образом мы создадим два непересекающихся пути для света, устраняя блики и ненужные отражения.

Если по пунктам, то работа фундус-камеры выглядит так:

1. Наводимся на глаз. Делается это в инфракрасном освещении, чтобы зрачок не сузился до размеров булавочной головки.

2. «Заглядываем» внутрь глаза через зрачок и фокусируемся на сетчатке (современные камеры умеют это делать автоматически).

3. Нажимаем на кнопку спуска фундус-камеры. Срабатывает специальная вспышка, свет попадает внутрь глаза, отражается. Система зеркал перенаправляет отраженный свет в фотокамеру, а система синхронизации нажимает на спуск затвора фотоаппарата, чтобы камера поймала отраженный свет.

4. Смотрим на цветную фотографию нашей сетчатки, любуемся, улыбаемся.

03.

Что же можно увидеть на такой фотографии? На этой паре снимков слева фотография правого глаза, справа — левого. Это легко определить по положению диска зрительного нерва (яркое пятно, куда сходятся сосуды). Приблизительно в центре сетчатки выделяется темное пятно — это макула, в центре которой виднеется маленькая точка в центре — фовеола. Напомню, что макула — это зона наиболее плотной локализации колбочек, гарантирующая нам четкое зрение и цветное восприятие окружающего мира. Макула выглядит темнее остальной сетчатки, потому что в этой зоне наша сетчатка утончается, обеспечивая свету легкий доступ к слою фоторецепторов (подробнее слои сетчатки рассмотрим при обсуждении оптико-когерентных томографов). Маленькая ямка в центре макулы — наиболее тонкое место сетчатки. Это наша фовеа, в центре которой та самая точка — фовеола, по сути состоящая из единственного слоя нейроэпителия, т.е. из одних колбочек в чистом виде. Легко заметить, что в районе макулы нет заметных нашему глазу кровеносных сосудов. Это «сделано» для того, чтобы сосуды не мешали работе фоторецепторов. А питание макула получает из сосудов слоя, лежащего чуть глубже (свет туда не проходит, так как отражается от пигментного эпителия).

Внутри ретинальной камеры есть светящаяся метка для фиксации взгляда пациента. Если изменить положение цели, чтобы пациент смотрел немного в сторону носа, то диск зрительного нерва окажется в центре. Вы же помните, что такое диск зрительного нерва? Нет? Слепое пятно? А… Да, это то самое место — одно из самых интересных и важных для здоровья частей глаза. Здесь собираются зрительные нервные волокна, покидающие глаз в составе зрительного нерва. Эта область лишена фоторецепторов, абсолютно нечувствительна к свету, поэтому и называется слепым пятном. Мы слепы в этой зоне. Глаз физически не регистрирует ничегошеньки этим участком сетчатки. Только благодаря бинокулярному зрению и работе мозга мы не замечаем этих черных пятен, которые постоянно у нас перед глазами (см. статью про оптические иллюзии). На фото слепое диск зрительного нерва невозможно не заметить — это яркое пятно с четкими границами, в которое стремятся все сосуды (хотя определение границ оптического диска — это весьма нетривиальная работа).

04.

Если на секунду вернуться к снимку под номером 03, то можно заметить белесые разводы, которые дугообразно расходятся от диска зрительного нерва, сопровождая основные кровеносные сосуды. Это не что иное, как пучки нервных волокон, входящие в глаз через дырку слепого пятна и далее расползающиеся по сетчатке. Нервная ткань мало отражает свет, поэтому на таких снимках ее толком и не рассмотришь. Наиболее толстые из этих пучков нервных волокон могут быть замечены на цветных ретинальных фото (обратите внимание на белесость по направлениям 10 и 7 часов на левой и 2 и 5 часов на правой половине снимка №03). Зрительный нерв распадается на несколько пучков, которые потом распадаются на более мелкие и еще на более мелкие, покрывая практически всю внутреннюю поверхность нашей сетчатки.

С точки зрения зрения (каламбурчег!) диск зрительного нерва — место чрезвычайно важное и при фундус-фотографии ему уделяют много внимания. Если представить как все нервы, распластанные по сетчатке, сбегаются к одному отверстию и переваливаются через край, где в итоге объединяются в один пучок, то можно понять, чем интересна эта зона. Внутри всередине диска на фото можно увидеть яркое пятно — это так называемая чашка (cup) — место, где все волокна встретились и соединились в единый пучок (условно). Так вот, чем больше у нас нервных волокон, чем толще слои на границах диска, тем менее глубокая получается чашка, менее крутой склон/спуск от края диска к чашке. Вот посмотрите на картинку справа (это срез сбоку, фундус-камера же фотографирует сверху). Нервные волокна там показаны светло-непонятно-каким цветом (бежевым?).

К примеру, на поздних стадиях глаукомы происходит дегенерация нервных волокон и возникает атрофия диска зрительного нерва. Простыми словами: слой нервных волокон становится тоньше и происходит это зачастую фокально, т.е. в отдельно взятом радиальном пучке. Тогда на фотографии можно визуально увидеть отсутствие белесости и более темно-красную зону, т.к. часть света не рассеялась в нервных волокнах, как это обычно бывает в здоровом глазу. Также будет заметно изменение формы чашки (увеличение размеров за счет углубления) и утоньшение ободка (толщина стенок уменьшается, так как слой нервов становится тоньше). Соотношение площади чашки к площади всего диска — исчисляемое соотношение (надо только определить границы), и рост этого значения является одним из красненьких флажков для доктора. Но, конечно, до этого лучше не доводить, а выявлять потерю нервных волокон на более ранних стадиях (это мы обсудим в статье о глаукоме).

Чтобы лучше рассмотреть диск зрительного нерва при помощи ретинальной камеры, делается стерео-фотография. Производятся два снимка (стереопара) одного участка под разными углами. Полученные фото размещаются друг рядом с другом, и врач, используя стерео-очки, может получить трехмерное изображение диска зрительного нерва, чтобы оценить, насколько же глубокая чашка, насколько резкий перепад высоты.

05.

Но оставим в покое клинические интерпретации, сегодня мы не будем углубляться в глаукому. Вернемся к способностям ретинальной камеры. К примеру, меняя положение цели для фиксации взгляда пациента, он (пациент) будет смотреть в разные стороны. Наделав фотоснимков разных участков сетчатки, в итоге можно склеить их в эффектную панораму:

06.

Панорама панорамой, но и на одинарном снимке врача могут интересовать газиллионы вещей — новообразования сосудов, кровоизлияния, пятна и участки нехарактерной пигментации, которые могут свидетельствовать о различных патологиях в более глубоких слоях сетчатки. Вот для примера несколько интересных снимков.

Вот эти, на первый взгляд, безобидные яркие пятнышки слева — отложения липидов. Твердые отложения отражают свет и мы видим белые точки. Эти эксудаты — следствия кровоизлияний из разрушенных сосудов или просачивания крови сквозь стенки разрушающихся. Так может выглядеть диабетическая ретинопатия — одно из наиболее тяжелых осложнений сахарного диабета, поражающего сосуды органа зрения и являющегося одной из основной причин слепоты в мире.

07.

А вот более запущенный случай.

08.

А вот тут холестириновая пробка в сосуде сетчатки — потенциальный инсульт.

09.

А это возрастная макулодистрофия — часть сетчатки, а конкретно ее пигментный слой, просто отслоилась, и в этой зоне хорошо просматриваются глубже лежащие и обычно не особо видимые кровеносные сосуды хориоидеи.

10.

Многие знают, что родинки — это скопление пигментных клеток. В наших глазах есть пигментный слой эпителия, а это значит, что могут быть и родинки. Вот, пожалуйста, так выглядит родинка на сетчатке (темное пятно в верхней правой части снимка).

11.

Вот так будет выглядеть «поломка» крупного кровеносного сосуда и кровоизлияние.

12.

Ну и вот такое бывает. Тут опытные офтальмологи обнаружат кучу симптомов и патологий. И хориоретинальную дистрофию, и парапапиллярную атрофию, и неоваскуляризацию и, наверняка, еще множество других сложных для произношения словосочетаний.

13.

Усугубляем. Исследования глазного дна не ограничиваются лишь цветной фотографией. Все-таки видимый белый свет вспышки, который используется при съемке — не самый лучший помощник, так как отражается от всего подряд. Вы видите, сколько красного цвета и его оттенков на приведенных выше фотографиях? Самым простым, но достаточно действенным методом для повышения информативности фотосъемки сетчатки оказалось использование бескрасных фильтров, т.е. фильтров, которые отсекают информационно избыточные волны в красной части спектра. В итоге имеем бескрасный снимок, на котором гораздо четче и контрастнее видны сосуды и другие ткани.

14.

Таким образом, используя разные фильтры, можно отсекать любые участки спектра и за счет разной длины световых волн «проникать» на различную глубину сетчатки. К примеру, синий свет (короткие волны) не пробьется глубоко и отразится от самых верхних слоев сетчатки, которые в обычном белом свете просто-напросто прозрачны. В синем свете будут лучше видны нервные волокна, эпиретинальная мембрана и т.п. Зеленый свет хорошо поглощается красными тканями (кровеносными сосудами), поэтому это наиболее выгодный свет для высококонтрастных снимков кровеносной системы сетчатки, а следовательно, и всяких кровоизлияний. Наконец, красный свет (длинные волны) проникает наиболее глубоко в сетчатку, проникая сквозь пигментный эпителий и открывая нашему взору хориоидею — сосудистую оболочку глаза, которая питает сетчатку снаружи (см. 615-нанометровую версию снимка, белая стека сосудов в расфокусе — хориоидея).

15.

Напомню, что по сути ретинальная камера — это обычный фотоаппарат со специальной оптической системой. При необходимости ничто не мешает нам делать самые обычные фотографии переднего отрезка глаза. Эти снимки тоже могут быть полезны для офтальмолога, как минимум для документации состояния. Смотрите, как хорошо видно в данном случае, что у пациента сместилась внутриглазная линза. Это искусственная линза, которую устанавливают внутрь глаза вместо хрусталика при проведении операции по удалению катаракты. Также внимательный читатель обратит внимание на цвет радужки. В прошлой статье я рассказывал о цвете глаз и упоминал, что голубоглазые «аполлоны» на самом деле обладают бесцветной белесой радужкой, как в данном случае. Кстати, на фотографиях переднего отдела отчетливо видно тот самый волшебный «бублик» света, которым ретинальная камера освещает глаз при фотографировании.

16.

Достаточно неприятные для взора обывателя случаи опоясывающего лишая с поражением роговицы глаза:

17.

Я думаю, на этой радостной ноте можно пока остановиться, чтобы в следующей главе рассказать о контрастной ангиографии, а также других методах визуального обследования глазного дна.

Источник