Лечение тапеторетинальной абиотрофии сетчатки стволовыми клетками

Недосягаемой мечтой кажется возможность сохранить и восстановить зрение с диагнозом «пигментная абиотрофия сетчатки», или «пигментный ретинит». И тем не менее.

В практике «УникаМед» уже несколько человек, которые пришли в клинику с пигментной дегенерацией сетчатки глаза на стадии «не видения» и инвалидностью, после сеансов регенеративной терапии восстановили зрение и сохраняют его на протяжении уже нескольких лет.

Впрочем, обо всем по порядку. Давайте познакомимся с одной историей болезни:

Яна, преподаватель, очаровательная мама 9-летней дочки Олечки.

2011 год. Яне 27 лет, и она стремительно теряет зрение. Сумерки становятся для женщины непреодолимым испытанием: все предметы теряют очертания и сливаются.

Днем она видит еще достаточно хорошо, но мир сузился до тоннеля: свет, цвет и движение Яна видит только прямо перед собой; справа и слева — темнота. Водить автомобиль в таком состоянии невозможно, и это катастрофа для одинокой работающей мамы.

Врач ставит диагноз «пигментная абиотрофия сетчатки». И добавляет: вылечить это заболевание медицина не может, прогноз – полная потеря зрения обоих глаз.

Времени на жалость к себе нет, нужно действовать: завещание, перевод Оли из французской школы в школу во дворе, мама из Омска переезжает в московскую квартиру.

Безуспешное лечение начинается с форума и поиска народных средств. Потом — серия инъекций рибонуклеотидов, но Яна не войдет в те 60% счастливчиков, которые положительно реагируют на лекарство.

В «УникаМед» Яна попадает в 2012 году. Ей 28 лет. Правым глазом без коррекции она видит 35%, левым – 45%. После коррекции оптикой правый глаз — 45%, левый — 60%.

«Еще несколько лет на вопрос, существует ли метод лечения пигментной дегенерации сетчатки глаза, никто в мире не мог дать положительного ответа. Сейчас наша клиника успешно лечит считавшиеся ранее неизлечимыми заболевания глаз.

Регенеративная терапия показывает положительный эффект при лечении пигментной дистрофии сетчатки глаза у всех пациентов. Восстанавливается пигментный эпителий, улучшается кровоснабжение и питание глаза, усиливается острота зрения, расширяется поле зрения, возвращается цветность.

Третий сеанс регенеративной терапии проведен Яне в сентябре 2014 года. Результат: правый глаз без оптики видит 60%, левый – 95%. Восстановились поля зрения справа и слева, Яна снова водит автомобиль».

Марина Юрьевна, главный врач клиники «УникаМед»

Как возникает пигментная абиотрофия сетчатки глаза

За наше видение отвечают зрительные клетки — палочки и колбочки. Эти клетки наполнены разными пигментами.

В палочках только один пигмент. Благодаря палочкам мы видим в темноте. При ярком освещении они отвечают за восприятие синих цветов. Колбочки содержат несколько разных зрительных пигментов. Одни пигменты воспринимают зеленый, другие — красный, третьи — желтый цвет.

Разные пигменты по-разному реагируют на свет: так мозг получает информацию о цвете и количестве света вокруг. Но в результате химической реакции на свет сами пигменты обесцвечиваются. В норме отработанный пигмент выводится из клеток. Процесс утилизации продуктов обмена выполняет так называемый пигментный эпителий, который располагается в основании палочек и колбочек.

При тапеторетинальной дегенерации сетчатки механизм утилизации зрительных пигментов нарушается, не чувствительный к свету и цвету пигмент накапливается, и клетки зрения перестают выполнять свою функцию.

Первыми страдают палочки, поэтому раньше заболевание называли палочко — колбочковая дистрофия сетчатки.

При тапеторетинальной дистрофии сетчатки классическая медицина пока не может предложить эффективный способ очистки пигментного эпителия от пигмента. Для улучшения питания и кровообращения в пигментом эпителии обычно назначаются метаболические препараты. Но со временем сила гена начинает преобладать над возможностями лекарств, и слепота в итоге прогрессирует.

Разработанный группой профессора Ковалева метод регенеративной терапии позволяет проводить успешное лечение пигментного ретинита: значительно улучшать зрение и сохранять его продолжительное время.

Этого не умеют делать нигде в мире: ни в США, ни в Израиле, ни на Кубе, ни в других клиниках России.

«Офтальмолог вводит в проблемные зоны глаза особым образом подготовленный препарат на основе собственных клеток костного мозга пациента. Этот препарат впоследствии запускает процесс регенерации (восстановления) пигментного эпителия глаза.

При соблюдении схемы лечения метод регенеративной терапии не только улучшает зрение и расширяет поля обзора. Даже при генетических заболеваниях глаз он может продлить активный период видения на десятки лет».

Как проходит процедура лечения пигментной дистрофии сетчатки

Перед тем, как назначить лечение, офтальмолог проводит детальное обследование глаз и подтверждает диагноз. Это очень важный этап лечения, так как различные заболевания и даже различные их стадии вносят коррективы в процедуру подготовки клеток и в процедуру их введения.

Сама процедура выполняется в амбулаторных условиях и занимает от 10 до 12 часов. Вечером, после осмотра, пациент уезжает домой до следующего этапа лечения. Интервал между этапами всегда определяется индивидуально и составляет 3-6 месяцев.

Эффект регенеративной терапии обычно является накопительным, что позволяет увеличивать интервалы между этапами лечения, как в случае Яны.

Если вам поставлен серьезный диагноз, не стоит медлить до нулевого видения. Чтобы запустить эффективный процесс восстановления, требуются здоровые ткани. Чем их меньше, тем менее выраженным будет эффект и продолжительным лечение.

Отзыв

Если вы или ваши близкие начали хуже видеть по вечерам, сузилось поле зрения, плохо видите слева и справа; если цвета поблекли и мир кажется серым, если появилось ощущение инородного тела в глазах, позвоните и запишитесь на прием по телефону +7 (495) 215-18-19 в Москве.

Своевременный визит к офтальмологу может сохранить 100% зрения.

Источник

Пигментной дистрофией (синоним тапеторетинальная абиотрофия) называется наследственное дистрофическое заболевание, которое сопровождается прогрессирующим ухудшением зрения.

Немного истории

Тапеторетинальная абиотрофия сетчатки – дистрофическое заболевание (пигментная дистрофия), передающаяся по наследству. Протекает с повреждением фоторецепторов сетчатки, преимущественно палочек. Встречается достаточно редко.

Патология была впервые описана в 1857 году Donders. Тогда ее симптомы и признаки были определены, как «пигментный ретинит». При детальном изучении в последующем причин и симптоматики этого заболевания, его стали называть «первичной тапеторетинальной дистрофией», «палочково-колбочковой дистрофией», так как поражение сначала преимущественно касалось только палочек. Правда, на поздних стадиях, колбочки тоже имели повреждения. Итоговым названием патологии стал термин, детально отражающий ее суть — «пигментная абиотрофия сетчатки».

Причины возникновения заболевания

Сетчатка, как светочувствительная оболочка органа зрения, состоит из двух типов клеток-фоторецепторов — палочек и колбочек, которые называются так из-за их формы. Колбочки большей частью локализованы в центре сетчатки. Их функция – обеспечение высокой остроты зрения, а также цветовосприятие. Палочки же, в свою очередь, находятся в сетчатке везде, но большее их количество расположено на периферии. Палочки отвечают за периферическое зрение, а также за возможность отчетливо видеть в сумерках.

Поражение определенных генов, которые обеспечивают питание и нормальную функцию сетчатой оболочки, влечет за собой медленное разрушение слоя сетчатки, находящегося снаружи, с расположенными там палочками и колбочками. Такое повреждение берет начало на периферии, а затем, десятки лет медленно продвигается к центральной зрительной зоне.

Обычно оба глаза страдают в равной степени, причем, первые проявления заболевания выявляются в детском возрасте. К 20 годам происходит нарастание симптоматики и больные, как правило, теряют трудоспособность. Правда, течение болезни может иметь различные варианты: поражается только один глаз или один сектор сетчатки, заболевание имеет позднее начало.

Пигментная абиотрофия сетчатки, зачастую сопровождается глаукомой, может возникать макулярный отек, катаракта.

Проявления и симптомы

Наиболее характерными симптомами для пигментной абиотрофии, специалисты считают:

- Гемералопию или «ночную слепоту», которая возникает в ответ на поражение рецепторов-палочек сетчатки. Люди с этим заболеванием при пониженной освещенности практически теряют способность к ориентации. Невозможность ориентации в темноте можно считать первым признаком патологии, который проявляется задолго до остальных видимых изменений сетчатке.

- Постепенно развивающееся поражение периферического зрения, обусловленное поражением рецепторов-палочек сетчатки. Оно постепенно продвигается к центру сетчатки с периферии, поэтому сужение периферического зрения сначала кажется незначительным. Однако с развитием заболевания, периферическое зрение пропадает совсем, остается тоннельное зрение с остаточным островком видения в центре сетчатки.

- На поздних этапах прогрессирования патологии страдает и цветовосприятие, что связано с повреждением рецепторов-колбочек в макулярной зоне сетчатой оболочки. На последнем этапе заболевания, наступает слепота.

Диагностика болезни

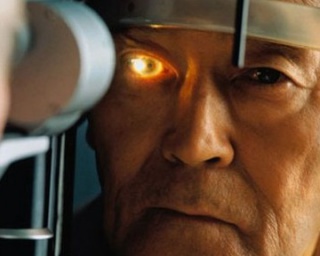

Офтальмологический осмотр включает проверку остроты зрения, исследование полей зрения. Обследуются структуры глазного дна, где выявляются характерные поражения сетчатки соответствующие стадии заболевания. К ним относят: костные тельца, представляющие собой зоны дистрофического поражения клеток рецепторов, сужение просвета артерий сетчатки, бледность диска зрительного нерва.

Электрофизиологические исследования, проводимые для уточнения диагноза, оценивают функции сетчатки наиболее объективно. Кроме того, посредством специальных методик исследуются возможности зрения человека в темноте и способность ориентирования при низком освещении.

При установке диагноза пигментной абиотрофии сетчатки или подозрении на него, рекомендуется осмотр близких родственников пациента для раннего выявления патологии. Ведь заболевание носит наследственный характер.

Лечение

Отсутствие специфического лечение данной патологии не означает, что борьба с заболеванием невозможна. Прогрессирование процесса можно приостановить применением витаминных и улучшающих питание сетчатки за счет активации кровотока, препаратов. Кроме того назначаются средства из группы пептидных биорегуляторов, способствующих улучшению питания сетчатки, восстановлению ее функции.

Современные технологические возможности медицины, позволяют находить новые пути решения проблемы тапеторетинальной абиотрофии сетчатки. Сегодня появляются сообщения об экспериментальных новых направлениях ее лечения. Одним из таких направлений стала генная терапия, с помощью которой восстанавливаются поврежденные гены. Кроме того, уже существуют и электронные имплантаты, которые берут на себя функции сетчатки, что возвращает ослепшим людям возможность свободного пространственного ориентирования, самостоятельного обслуживания себя.

Ретинологи нашей клиники успешно занимаются лечением заболеваний сетчатки. Ими накоплен солидный опыт терапии тапеторетинальной абиотрофии и других дистрофических поражений внутренней светочувствительной оболочки глаз. Новейшее офтальмологическое оборудование и профессионализм врачей позволяют гарантировать отличные результаты терапии и короткий период восстановления после лечения.

Источник

Тапеторетинальная абиотрофия (пигментный ретинит) – это самое часто встречаемое прогрессирующее наследственное заболевание сетчатки, в основе которого лежит патологический процесс в комплексе пигментный эпителий сетчатки–фоторецепторы. Пигментный ретинит является палочково-колбочковой дистрофией, проявляющейся в детском возрасте, однако, диагноз чаще всего верифицируется в юношеском возрасте или позже.

Тапеторетинальная абиотрофия (пигментный ретинит) – это самое часто встречаемое прогрессирующее наследственное заболевание сетчатки, в основе которого лежит патологический процесс в комплексе пигментный эпителий сетчатки–фоторецепторы. Пигментный ретинит является палочково-колбочковой дистрофией, проявляющейся в детском возрасте, однако, диагноз чаще всего верифицируется в юношеском возрасте или позже.

Пигментный ретинит может быть изолированным заболеванием глаза или входить в синдромы, сочетающие патологию различных органов и систем, апример:

- синдром Ушера;

- синдром Барде-Бидля;

- синдром Кернса-Сайре;

- миотоническая дистрофия Штайнерта;

- болезнь Рефзума;

- синдром Бассена-Корнцвейга и другие.

Пигментный ретинит имеет различные типы наследования – аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой и другие. В патогенезе заболевания ведущая роль принадлежит трем механизмам: разрушение наружных сегментов фоторецепторов, нарушение каскада зрительной трансдукции и метаболизма ретинола, что приводит к гибели фоторецепторов, преимущественно палочек.

Клиническая картина и диагностика

Пигментный ретинит характеризуется классической триадой симптомов. Это изменения на средней периферии глазного дна в виде типичного перераспределения пигмента, которое называют костными тельцами, воскоподобная бледность диска зрительного нерва и сужение артериол сетчатки. На ранних стадиях заболевания характерные признаки пигментного ретинита могут отсутствовать. Со временем в процесс может вовлекаться макулярная область, возможно возникновение макулярного отека, развитие эпиретинального фиброза. У больных пигментным ретинитом с большей частотой, чем в популяции, встречаются:

- друзы диска зрительного нерва;

- кератоконус;

- открытоугольная глаукома;

- заднекапсулярная осложненная катаракта.

Центральная острота зрения варьирует, долгое время остается неизменной пока заболевание не распространяется на центральные отделы глазного дна и не появляются осложненные помутнения в хрусталике. Наиболее значительные изменения зрительных функций в большинстве случаев наступают к 40-летнему возрасту. Классическими жалобами больного пигментным ретинитом являются никталопия или ночная слепота, увеличение времени темновой адаптации и достаточно долгое видение световых вспышек и бликов после взгляда на источник света. Прогрессирование заболевания сопровождается типичным для пигментного ретинита концентрическим сужением поля зрения, которое на развитых стадиях заболевания становится трубчатым.

При проведении оптической когерентной томографии сетчатки возможно определить выраженную атрофию комплекса пигментный эпителий сетчатки/нейроэпителий, углубление и расширение фовеолярной депрессии, плотные гиперрефлективные отложения над пигментным эпителием (костные тельца), признаки макулярного отека и эпиретинального фиброза. Несмотря на то, что изменения на глазном дне и дефекты полей зрения как правило не оставляют сомнений в верификации диагноза пигментного ретинита, ведущим и наиболее важным симптомом является нерегистрируемая или резко сниженная максимальная общая электроретинограмма. Нерегистрируемая электроретинограма является патогномоничным признаком этого заболевания, она объективно характеризует функцию палочковых и колбочковых фоторецепторов и чувствительна даже при минимальных изменениях фоторецепторов.

Другие формы пигментного ретинита

Пигментный ретинит inverse. Этот вариант в отличие от классической формы начинается с поражения макулярной области, и колбочковая система страдает в большей степени, чем палочковая. В первую очередь снижается центральная острота зрения и появляется светобоязнь.

- Колбочко-палочковая дистрофия. Она включает изменения в центральном отделе по типу макулопатии «бычий глаз» и характерные для пигментного ретинита изменения на периферии.

- Пигментный ретинит без пигмента ˗ вариант диффузной дистрофии фоторецепторов без пигментных изменений на глазном дне, но сопровождающийся бледностью диска зрительного нерва, сужением артерий сетчатки и нерегистрируемой электроретинограммой.

- Секторальный пигментный ретинит – атипичная форма болезни, при которой изменения выполняют не все глазное дно, а локализуются в отдельных секторах или квадрантах.

- Белоточечный пигментный ретинит – множественные мелкие белые пятна по всему глазному дну с или без сопутствующих пигментных изменений.

- Псевдопигментный ретинит – гетерогенная группа заболеваний, при которых на глазном дне формируются изменения, схожие с таковыми при пигментном ретините. Причинами могут быть травмы, воспаления, отслойка сетчатки, инфекции и интоксикации.

Лечение

На сегодняшний день патогенетически обоснованного метода лечения сетчатки не существует. Это связано с наследственной природой заболевания и наличием необратимых изменений сенсорной части сетчатки. Однако в последние годы терапия наследственных заболеваний сетчатки основывается на современных открытиях клеточных и молекулярных механизмов их возникновения. В эксперименте изучаются возможности генной терапии, использование факторов роста, проводятся попытки трансплантации клеток пигментного эпителия, нейроэпителия сетчатки, протезирования сетчатки методом имплантации в субретинальное пространство имплантов для электрической стимуляции зон зрительной системы. Но, несмотря на большие успехи, на данный момент желаемого улучшения и восстановления зрительных функций при дистрофических заболеваниях сетчатки не наступает.

В практической офтальмологии пациентам с пигментным ретинитом проводят курсы нейропротекторной, ноотропной, метаболической и антиоксидантной терапии с целью попытки замедлять дистрофические процессы и сохранять остаточные зрительные функции. Важная роль отводится медицинской и социальной реабилитации больных пигментным ретинитом, а именно, это использование защитных стекол от солнца, приспособлений для слабовидящих, обучение в специализированных школах для слабовидящих, выбор профессии с учетом возможностей зрительных функций, индивидуальная программа диспансерного наблюдения у специалиста для своевременного выявления и коррекции осложнений основного заболевания.

Источник