Глаукома 4 степени нужна ли операция

Глаукома – заболевание органов зрения, характеризующееся повреждением зрительного нерва и высоким давлением. Несвоевременное выявление этой патологии и отсутствие лечения приводит к четвертой стадии, при которой в результате необратимых изменений наступает полная слепота.

Поделиться

Твитнуть

Поделиться

Класснуть

Отправить

Вотсапнуть

Анатомия и физиология путей оттока ВГЖ

В полости глаза содержаться светопроводящие среды:

- стекловидное тело;

- водянистая влага, которой заполнены обе стороны камеры: передняя и задняя;

- хрусталик.

За счет круговращения внутриглазной жидкости в структурах органа зрения происходит регулирование обмена веществ, а также поддерживается тонус глазного яблока.

Внутриглазная жидкость (ВГЖ) является важнейшим источником, питающим глазные структуры. Циркуляция водянистой влаги в основном происходит в передней части зрительного органа. Это вещество принимает активное участие в обменных процессах роговой оболочки, хрусталика и стекловидного тела. Кроме того, ВГЖ поддерживает уровень внутриглазного давления.

Выработка внутриглазной жидкости непрерывно осуществляется отростками цилиарного тела. ВГЖ скапливается в задней камере, расположенной позади радужной оболочки, и представляющей собой пространство со сложной формой.

Большая часть внутриглазной жидкости омывает хрусталик, оттекая через зрачок, а затем через дренажную систему попадает в переднюю камеру. Оттуда влага через выводящие коллекторы оттекает в поверхностные вены белочной оболочки глаза (склеры). В том месте, где в склеру переходит роговица, образуется передняя стенка камеры, а ее задняя часть сформирована радужной оболочкой.

Трабекула – кольцо, сформированное особенными соединительными пластинами с большим количеством щелей и отверстий. Она пропускает через себя водянистую влагу, которая вначале скапливается в шлеммовом канале, а затем оттекает тончайшим каналам, впадающим в наружные вены зрительных органов, являющиеся конечным пунктом в процессе циркуляции ВГЖ.

Трабекулярный аппарат – это своеобразный самоочищающийся фильтр, состоящий из множества слоев. Этот элемент обеспечивает поступление ВГЖ из передней камеры в канал шлемма (склеральный синус). По этому пути оттекает приблизительно 95% влаги.

Помимо основного (переднего) пути, по которому осуществляется отток внутриглазной жидкости, существует и дополнительный путь. Приблизительно от 5 до 15% ВГЖ уходит из глаза через цилиарное тело в склеральные вены, а также в вены сосудистой оболочки. Таким образом формируется увеосклеральный путь оттока.

Мнение эксперта

Данилова Елена Федоровна

Врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук. Имеет огромный опыт диагностики и лечения заболеваний глаз взрослых и детей.

Оценку состоянию дренажной системы специалисты могут дать при помощи гониоскопии – метода исследования, позволяющего установить ширину угла передней камеры. Также гониоскопия определяет состояние шлеммова канала и трабекулярной ткани.

При открытоугольной форме глаукомы можно рассмотреть все особенности угла передней камеры, при закрытоугольной – подобное наблюдение невозможно.

Приток и отток ВГЖ происходит в одинаковом количестве, при нарушении такого равновесия по каким-либо причинам, изменяется уровень ВГД (внутриглазного давления), что , в свою очередь, приводит к закупорке дренажных каналов.

Что такое четвертая степень патологии?

Глаукома – патология органов зрения, вызванная высоким внутриглазным давлением, в результате чего в поле зрения появляются дефекты, а также происходит повреждение диска зрительного нерва.

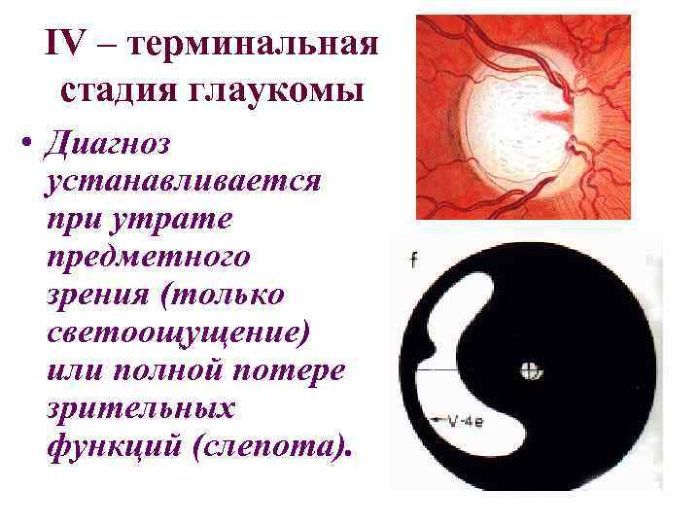

Глаукома 4 степени – заболевание, при котором невозможно сохранить зрение. Такой прогноз основан на атрофировании зрительного нерва в полной мере. При этом значительно усиливаются болевые ощущения в органе зрения и нередко распространяются по всей области головы. Регулярные и сильные головные боли – показание к полному удалению органа зрения.

Причины развития

В связи со сбоем в работе дренажной системы внутри глаза повышается давление, приводящее к развитию глаукомы. Заболевание может протекать в двух формах:

- острая – резкое развитие;

- хроническая – медленное развитие.

Существуют следующие причины возникновения глаукомы:

- патологии сердца;

- генетические;

- поздняя терапия;

- травмы зрительных органов;

- скачки артериального давления;

- аномалии глазного яблока;

- неправильная терапия.

Некоторые формы этого заболевания способны разрушить зрение без ярко выраженных симптомов. В связи с этим, необходимо знать о факторах, способствующих повышению риска возникновения глаукомы:

- возраст от 60 лет;

- гипотериоз;

- этническое происхождение: пациенты – выходцы из Азии и Африки, более подвержены возникновению патологии;

- сахарный диабет;

- наследственность.

Симптомы

Глаукома развивается на фоне медленной атрофии оптического нерва и дистрофией ретины, вследствие этого, у пациента наблюдается значительное снижение остроты зрения. Также заболевание сопровождается следующими симптомами:

- болевые ощущения в зрительных органах;

- затуманенность;

- головокружение;

- тошнота;

- покраснение;

- рвота.

Диагностика заболевания

Чтобы сохранить зрение пациенту, страдающему глаукомой, необходимо выполнить диагностику на самых ранних стадиях заболевания. После обращения к офтальмологу, будет проведено исследование глазного дна и вымерено ВГД.

Кроме того, специалист назначит дополнительные мероприятия:

- тонометрия;

- УЗИ глазных органов;

- оптическая когерентная томография;

- периметрия;

- лазерная поляриметрия;

- гейдельбергская ретинотомография;

- гониоскопия.

Лечение

Терапия глаукомы не сможет восстановить потерянное зрение, а всего лишь предотвратит его дальнейшее снижение. По этой причине целью лечения является снижение ВГД одним из двух способов:

- увеличение дренажа;

- снижение объема вырабатываемой в глазу жидкости.

Острая глаукома требует незамедлительного комплексного лечения – медикаментозного и хирургического. В процессе терапии назначают глазные капли, как правило, эти препараты включают следующие элементы:

- миотики;

- простагландины;

- альфа-адренергические агоисты;

- бета-блокаторы.

В случае, если после применения лекарственных препаратов внутриглазное давление не снижается до положенного уровня, офтальмолог назначает пероральные средства.

Как снять болевой синдром?

Для устранения острой головной боли можно воспользоваться аналгетиками, такими как:

- парацетамол;

- пенталгин;

- ибупрофен;

- панадол;

- ношпалгин и т.п.

Самостоятельное применение подобных препаратов возможно несколько раз, их длительный прием противопоказан. Если болевые синдромы не проходят, необходимо посетить специалиста, который назначит полное обследование для обнаружения и устранения источника головной боли.

Оперативные методы терапии

Хирургическое вмешательство осуществляется с целью улучшения оттока ВГЖ. Такие операции включают следующие процедуры:

- лазерная – ликвидация закупорок в дренажных каналах зрительных органов;

- фильтрующая – формирование отверстия в системе дренажа, с целью обхода заблокированных каналов;

- дренажные имплантаты – увеличение дренажа ВГЖ;

- инвазивная – создание постоянного отверстия, через которое будет происходить отток жидкости.

Подготовка

Накануне операции пациент проходит обследование, в которое входят следующие элементы;

- инструментальная методика;

- осмотр;

- расспрос.

Для исследования приглашают различных специалистов, чье заключение понадобится для проведения операции, в том числе и анестезиолога, определяющего подходящую для пациента анестезию.

Техника операции

Оперативное вмешательство осуществляется следующим образом:

- выполнение анестезии;

- накладывание шва на верхнюю прямую мышцу;

- разрез конъюнктивы в верхнем внешнем углу глазного яблока и отделение ее от склеры;

- введение через проделанный в склере разрез надетой на шприц инъекционной иглы;

- отсасывание из стекловидного тела жидкой части в количестве 1 мл;

- введение иглы в оболочки зрительного органа в области экватора с целью разрыва сетчатки и сосудистой оболочки глаза на участке 10-15 мм;

- повторное отсасывание стекловидного тела вместе с кровью;

- извлечение иглы;

- накладывание швов на конъюнктивальную и склеральную раны.

По окончании операции в конъюнктивный мешочек капают антибактериальные капли. Парабульбарно вводят кортикостероиды и антибиотик. После накладывают повязку для предотвращения попадания инфекции в рану.

Реабилитация

После операции на глаукому пациенту необходимо в течение 10 дней придерживаться ряда рекомендаций:

- послеоперационный уход – тщательно оберегать прооперированный орган от попадания всевозможной инфекции и механических повреждений;

- сон – не спать на прооперированной стороне, в противном случае может случиться нарушение кровообращения;

- питание – отказаться от твердой, маринованной, соленой и чересчур горячей пищи, также следует избегать употребления алкогольных напитков;

- повседневная активность – в реабилитационный период не рекомендованы физические нагрузки, наклоны вниз, посещение сауны и бани;

- визит к врачу – после выписки, необходимо своевременно посещать специалиста, чтобы вовремя выявить те или иные осложнения.

Возможные осложнения

Операция на глаукому так же, как и все хирургические вмешательства представляет собой некоторую опасность. В результате ее выполнения у пациента могут наблюдаться следующие осложнения:

- повышенная светочувствительность в течение 6 месяцев после оперативного вмешательства;

- снижение остроты зрения;

- бактериальное инфицирование;

- развитие воспалительных процессов в зрительных органах;

- дистрофия роговицы;

- возникновение катаракты.

В редких случаях оперативное вмешательство провоцирует развитие у пациента злокачественной глаукомы, возникающей из-за блокировки оттока ВГЖ и проникновения ее в стекловидное тело.

Полезное видео

Острый приступ глаукомы — как избежать внезапной слепоты:

Профилактика

С целью профилактики терминальной глаукомы необходимо:

- придерживаться диеты;

- вести здоровый образ жизни с умеренной активностью: посещение бассейна, длительные пешие прогулки, езда на велосипеде, при этом избегая упражнений, которые могут привести к травме глаза, а также подъема тяжестей;

- посещать врача не реже 2-х раз в год с целью полного обследования органов зрения.

Пациенту рекомендуется регулярно выполнять специальные упражнения для глаз, спать на слегка приподнятой подушке, ограничить потребление алкогольных напитков и кофеина и стараться избегать стрессовых ситуаций.

Заключение

Успех операции на глаукому обусловлен своевременным обнаружением данной патологии, а также правильного назначения врачом послеоперационного ухода. После подобного оперативного вмешательства у 90% пациентов наблюдается ремиссия с минимальным развитием осложнений.

Автор статьи

Интернет журналист, копирайтер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

К наиболее опасным офтальмологическим заболеваниям относится глаукома, операция при которой помогает сохранить зрение и спасти человека от полной слепоты. Хирургическое лечение при глаукоме необходимо тем людям, которым не удалось снизить внутриглазное давление с помощью специальных капель.

Суть антиглаукоматозных операций заключается в искусственном создании дополнительных путей оттока внутриглазной жидкости. После хирургического вмешательства водянистая влага свободно вытекает из глаза, благодаря чему давление внутри него снижается. Следовательно, зрительный нерв перестает травмироваться, а зрение стабилизируется.

Показания к операции

Стоит ли делать операцию при глаукоме? Этим вопросом задается большинство людей с повышенным внутриглазным давлением. К сожалению, оперирующие офтальмологи не всегда дают своим пациентам объективные и полезные советы. Стремясь побольше заработать, они могут склонять людей к операции, не имея веских оснований для этого.

Начальную, недавно диагностированную глаукому предпочтительней лечить с помощью лекарственных препаратов. В большинстве случаев 1-2 вида капель помогают привести внутриглазное давление в норму. Подробнее о применении капель в лечении глаукомы →

Если же медикаментозная терапия не дает нужных результатов или болезнь зашла слишком далеко – врачи рассматривают вопрос о хирургическом вмешательстве.

Показания к операции при глаукоме:

- высокое внутриглазное давление на фоне лечения антиглаукоматозными препаратами;

- быстрое сужение полей зрения, которое указывает на повреждение зрительного нерва;

- невозможность или нежелание пациента ежедневно капать глазные капли;

- прогрессирующее ухудшение зрения при нормальном давлении;

- стремление больного отказаться от регулярного использования надоевших лекарств;

- абсолютная глаукома, сопровождающаяся полной слепотой и сильными болями в глазу.

Нужна ли операция при глаукоме – вопрос сложный и во многом дискутабельный. Когда речь заходит о хронической форме болезни, врачам бывает нелегко принять правильное решение. На рынке имеется множество лекарственных препаратов, позволяющих привести внутриглазное давление в норму. Однако они имеют побочные эффекты и помогают далеко не всегда. Поэтому в некоторых случаях больному лучше согласиться на операцию.

Отметим, что глаукома бывает не только хронической, но и острой. Вторая форма болезни развивается очень стремительно и уже через 1-2 дня приводит к необратимой слепоте. Больному с приступом закрытоугольной глаукомы требуется немедленная медицинская помощь. Если же лекарственные препараты не помогают – ему делают операцию.

Подготовка

Если хирургическое вмешательство выполняют в экстренном порядке, у медперсонала попросту нет времени подготавливать человека. Как правило, в глаз пациента закапывают антибиотики и анестетики, после чего выполняют вмешательство.

А вот подготовку к плановому лечению глаукомы с помощью операции обычно начинают с полноценного обследования больного. Ему несколько раз измеряют внутриглазное давление, проверяют остроту и поля зрения. После этого пациент сдает все необходимые анализы и показывает их результаты лечащему врачу.

По рекомендации специалиста, за 5-7 дней до операции человек прекращает принимать некоторые препараты (антикоагулянты, дезагреганты или другие средства). Вместе с этим он может использовать антибактериальные капли. За день до хирургического вмешательства больного госпитализируют в стационар, где он находится до и после операции по лечению глаукомы.

Виды операций

Если катаракту обычно лечат методом факоэмульсификации (ФЭК), то при глаукоме могут делать самые различные операции. Они отличаются по технике, эффективности, длительности гипотензивного действия и стоимости. Выбор того или иного метода хирургического лечения осуществляют в индивидуальном порядке.

Антиглаукоматозные операции:

- Непроникающая склерэктомия. Ее суть заключается в удалении слоев склеры – наружной фиброзной оболочки глазного яблока. Такую операцию делают при открытоугольной глаукоме 1-4 степени. К сожалению, после подобного вмешательства нередко развивается фиброз, из-за чего больного приходится оперировать снова и снова.

- Трабекулэктомия. Наиболее современная и эффективная операция из всех тех, которые используют для борьбы с первичной открытоугольной глаукомой. Во время вмешательства хирург иссекает часть трабекул, через которые в норме фильтрируется водянистая влага. Это позволяет создать путь оттока для внутриглазной жидкости.

- Иридэктомия. Выполняется при закрытоугольной глаукоме. Суть иридэктомии заключается в удалении небольшой части радужки у самого ее корня. Благодаря этому восстанавливается отток водянистой влаги из задней камеры в переднюю, что приводит к нормализации внутриглазного давления.

- Циклокоагуляция. Подразумевает коагулирование части цилиарного тела – структуры, которая отвечает за синтез внутриглазной жидкости. После такой операции количество водянистой влаги уменьшается, а давление – снижается. Циклокоагуляция нередко используется при абсолютной болезненной глаукоме.

- Лазерные операции. Менее травматичные и более эффективны, чем обычные хирургические вмешательства. Сегодня существуют лазерная иридэктомия, трабекулопластика и циклокоагуляция. Подробнее о лечении глаукомы лазером →

- Имплантация дренажных устройств. Обычно выполняется при неэффективности фистулизирующих операций и повторных развитиях глаукомы. В ходе таких вмешательств больному имплантируют дренаж, через который и происходит отток внутриглазной жидкости.

Послеоперационный период

Что нельзя делать после операции по поводу глаукомы? В первые несколько дней человек должен носить повязку и капать в глаз назначенные врачом препараты. До выписки из стационара больного должен регулярно осматривать офтальмолог. После выписки человек также должен являться на плановые осмотры.

Глазные капли, которые назначают после операции по лечению глаукомы:

- Антибиотики (Флоксал, Офтаквикс, Левофлоксацин). Необходимы для профилактики инфекционных осложнений.

- Кортикостероиды (Максидекс, Дексаметазон). Оказывают противовоспалительное действие и ускоряют заживление.

- Нестероидные противовоспалительные препараты (Индоколлир, Дикло-Ф). Снимают боль и воспаление.

После операции по поводу глаукомы глаз человек обязан выполнять все рекомендации врача. Он должен на 10 дней отказаться от умывания, мытья головы, работы по дому и просмотра телепередач. Выходя на улицу, ему следует надевать повязку. В послеоперационном периоде при глаукоме он также должен отказаться от употребления спиртных напитков и соленой пищи.

Что касается восстановления зрения при глаукоме – после операции ждать его не стоит. К сожалению, болезнь приводит к необратимому повреждению зрительного нерва. Это значит, что хорошее зрение к человеку уже не вернется. Поэтому не стоит удивляться, если после операции при глаукоме глаз не видит.

Стоимость

Стоимость оперативного лечения зависит от его вида и сложности, места проведения и квалификации лечащего врача. Лазерные операции стоят 8000 рублей и выше, цены на хирургические вмешательства начинаются от 20 000 рублей.

Жители Российской Федерации могут прооперироваться бесплатно, по полису Обязательного медицинского страхования (ОМС). Сделать это они могут в ряде государственных и частных офтальмологических клиник. Медицинскую помощь таким больным оказывают по квоте, то есть в порядке очереди.

Возможные осложнения

В некоторых случаях после хирургического вмешательства у больных появляются нежелательные осложнения. К счастью, они возникают довольно редко и поддаются лечению. Главное – вовремя выявить их и предпринять нужные меры.

Возможные последствия операции при глаукоме:

- гифема – кровоизлияние в переднюю камеру глаза;

- гипотония – чрезмерно низкое внутриглазное давление;

- воспаление внутренних структур глазного яблока;

- цилиохороидальная отслойка – отхождение сосудистой оболочки и цилиарного тела от глубжележащих структур;

- рубцевание, вызывающее повторное развитие болезни через 2-3 года.

У больных с глаукомой старше 75 лет после операции неприятные последствия возникают гораздо чаще, чем у молодых людей.

Какой метод лучше

К сожалению, нет универсальной операции, которая помогала бы при всех формах болезни. Как известно, глаукома бывает закрытоугольной, вторичной и первичной. Последняя, в свою очередь, имеет четыре стадии. В каждом отдельному случае пациенту подходит та или иная операция.

Например, в случае приступа закрытоугольной глаукомы лучше всего сделать лазерную иридэктомию, а вот при первичной открытоугольной форме болезни желательно выполнить трабекулопластику. При повторном развитии болезни после проведенного лечения больному необходима имплантация дренажа.

Хирургическое лечение глаукомы необходимо при неэффективности медикаментозной терапии и прогрессирующем ухудшении зрительных функций глаза. Операция нужна тем людям, которые по каким-либо причинам не могут или не хотят использовать глазные капли. Ее также делают пациентам, которые уже потеряли зрение и испытывают сильные боли в пораженном глазу.

Существует несколько видов операций, которые делают больным людям. Простую или лазерную иридэктомию выполняют пациентам с острым приступом закрытоугольной глаукомы. При открытоугольной форме болезни обычно делают склерэктомию или трабекулотомию. При неэффективности этих двух операций больным имплантируют дренажи, через которые и происходит отток внутриглазной жидкости.

Автор: Алина Лопушняк, офтальмолог,

специально для Okulist.pro

Полезное видео об операции при глаукоме

Источник