Центральная окклюзия вен сетчатки

Окклюзия центральной вены сетчатки – нарушение ретинального венозного кровотока, обусловленное тромбозом ЦВС или ее ветвей. Окклюзия центральной вены сетчатки сопровождается резким ухудшением зрения пораженного глаза, чему иногда предшествует периодическое затуманивание зрения, искажение видимости предметов, тупые боли в глубине глазницы. Диагностический алгоритм при окклюзии центральной вены сетчатки включает проведение визометрии, периметрии, тонометрии, биомикроскопии, офтальмоскопии, ФАГ, электрофизиологических исследований, томографии сетчатки. Лечение окклюзии центральной вены сетчатки требует системного введения тромболитиков, вазодилататоров, антиагрегантов; проведения местной и общей гипотензивной терапии; при необходимости – оказания хирургического пособия.

Общие сведения

Окклюзию центральной артерии и вены сетчатки в офтальмологии относят к числу сосудистых катастроф, ввиду стремительности их развития и тяжести последствий для зрительной функции. Окклюзия центральной вены сетчатки развивается у 214 человек на 100 000 населения, преимущественно в возрасте старше 65 лет. В большей части случаев (67,2%) нарушается проходимость ветвей ЦВС, чаще всего (82,4%) – верхневисочной ветви центральной вены сетчатки. Двусторонняя окклюзия центральной вены сетчатки встречается в 10% наблюдений, обычно у пациентов с системными заболеваниями (атеросклерозом, артериальной гипертензией, сахарным диабетом и др.).

Окклюзия центральной вены сетчатки

Классификация

Клиническая классификация окклюзирующих поражений ЦВС учитывает стадию и локализацию процесса. В ней выделяют:

- Претромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей (нижневисочной, верхневисочной, нижненосовой, верхненосовой).

- Тромбоз (неполный и полный) ЦВС и ее ветвей с отеком или без отека макулярной зоны.

- Посттромботическую ретинопатию.

По тяжести тромбоза ретинальных вен дифференцируют:

1. Окклюзию центральной вены сетчатки:

- ишемическую (полную) с неперфузируемой областью сетчатки 10 диаметров ДЗН;

- неишемическую (неполную).

2. Окклюзию ветвей центральной вены сетчатки:

- главной ветви ЦВС с площадью поражения сетчатки от 5 диаметров ДЗН;

- ветвей второго порядка с площадью поражения сетчатки 2-5 диаметров ДЗН;

- ветвей третьего порядка с площадью поражения сетчатки менее 2 диаметров ДЗН.

3. Гемицентральную ретинальную окклюзию (ишемическую и неишемическую).

Причины

Ведущим патогенетическим звеном венозной окклюзии выступает тромбоз центральной вены сетчатки или ее ветвей. Механизм тромбообразования обусловлен компрессией венозного сосуда центральной артерией сетчатки (обычно в области артериовенозного перекреста или на уровне решетчатой пластинки склеры). Это сопровождается турбулентным током крови и повреждением эндотелия, провоцирующим образование венозного тромба. Данному процессу нередко сопутствует артериальный спазм, вызывающий нарушение перфузии сетчатки.

В результате венозного застоя происходит резкое повышение гидростатического давления в капиллярах и венулах сетчатки, что приводит к выпотеванию в околососудистое пространство плазмы и клеточных элементов крови. В свою очередь, отек еще более усугубляет компрессию капилляров, венозный застой и гипоксию сетчатки.

Причинами, предрасполагающими к окклюзии центральной артерии сетчатки, могут выступать местные и системные процессы. Среди местных факторов главная роль принадлежит глазной гипертензии и первичной открытоугольной глаукоме. Также имеет значение сдавление сосудов опухолью орбиты, наличие отека и друз ДЗН, тиреоидной офтальмопатии и др. Повышает вероятность венозной окклюзии перифлебит сетчатки, который нередко развивается на фоне саркоидоза и болезни Бехчета.

К системным заболеваниям, ассоциированным с повышенным риском окклюзии центральной вены сетчатки, относят гиперлипидемию, ожирение, артериальную гипертонию, сахарный диабет, врожденную и приобретенную тромбофилию, повышенную вязкость крови и т. д.

Следует отметить, что в 50% случаев окклюзии центральной вены сетчатки развивается на фоне имеющейся артериальной гипертензии или офтальмогипертензии.

Симптомы

Окклюзия центральной вены сетчатки сопровождается резким безболезненным снижением зрения чаще одного глаза. В отличие от окклюзии центральной артерии сетчатки, при венозном тромбозе падение остроты зрения происходит не столь стремительно: обычно этот процесс развивается в течение нескольких часов или суток (реже — недель). Степень ухудшения зрения при неишемической окклюзии варьирует от умеренной до выраженной; при ишемической окклюзии центральной вены сетчатки зрение падает до слабовидения или нуля.

Иногда этому предшествуют эпизоды периодического затуманивания зрения, искаженное видение предметов, появление темного пятна перед глазами. В некоторых случаях отмечаются тупые боли в полости глазницы.

При гемиретинальном тромбозе или окклюзии ветвей центральной вены сетчатки, кроме снижения центрального зрения, страдает соответствующая половина или сектор поля зрения.

Диагностика

Диагноз окклюзии центральной вены сетчатки ставится офтальмологом с учетом данных анамнеза, физикального и инструментального обследования, консультативных заключений кардиолога, эндокринолога, ревматолога, гематолога.

Методами объективной диагностики окклюзии центральной вены сетчатки служат: проверка остроты зрения, периметрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, ангиография сосудов сетчатки, электрофизиологические исследования.

В стадии претромбоза, а также при окклюзии ветвей ЦВС второго и третьего порядка острота зрения снижается незначительно или совсем не изменяется. При неишемической окклюзии центральной вены сетчатки и ее ветвей визометрия выявляет остроту зрения выше 0,1. Ишемический тромбоз ЦВС и височных вен сопровождается снижением остроты зрения ниже 0,1. Исследование полей зрения обнаруживает центральные или парацентральные скотомы в соответствующих поражению квадрантах сетчатки, концентрическое сужение полей зрения.

Тонометрия позволяет выявить офтальмогипертензию; с помощью суточной тонометрии ВГД оценивается в динамике. Изменения, выявляемые при биомикроскопии, могут быть различными: неоваскуляризация радужки; относительный афферентный зрачковый дефект; наличие взвеси элементов крови, экссудата, плавающих сгустков крови в стекловидном теле и др.

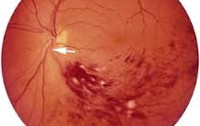

Типичные для окклюзии центральной вены сетчатки признаки обнаруживаются с помощью офтальмоскопии. Характерен отек ДЗН и макулы, геморрагии в виде «языков пламени», извитость и умеренное расширение вен, их неравномерный калибр и микроаневризмы, ватообразные очаги. Офтальмоскопическая картина при поражениях различных ветвей ЦВС имеет свои особенности.

Флюоресцентная ангиография сосудов отражает запоздалое контрастирование сетчатки, неравномерность контрастирования вен, удлинение фазы венозной перфузии, зернистость кровотока. По результатам ангиограмм судят о давности тромбоза, локализации и степени окклюзии центральной вены сетчатки, развитии неоваскуляризации, состоянии макулы и ДЗН.

Электроретинография, отражающая степень ишемии сетчатки, позволяет отслеживать динамику и строить прогноз в отношении зрительной функции.

Из лабораторных методов при окклюзии центральной вены сетчатки существенную роль играют исследование сахара крови, коагулограммы, определение холестерина и липопротеидов, факторов свертывания.

Дифференциальную диагностику окклюзии центральной вены сетчатки проводят с вторичными ретинопатиями (гипертонической, атеросклеротической, диабетической и др.).

Лечение

В острой стадии лечение окклюзии центральной вены сетчатки проводят в офтальмологическом стационаре; в дальнейшем – амбулаторно, под контролем окулиста. На первом этапе с помощью интенсивной терапии добиваются восстановления венозного кровотока, рассасывания кровоизлияний, уменьшения отека, улучшения трофики сетчатки.

При тромбозе вен сетчатки назначаются субконъюнктивальные, парабульбарные, иногда интравитреальные инъекции тромболитических препаратов (тканевого активатора плазминогена, проурокиназы, урокиназы). Проводится местная (инстилляции капель) и общая гипотензивная и антиоксидантная терапия. Показан прием антиагрегантов (аспирин), эндотелиопротекторов (сулодексид), мочегонных препаратов (диакарб, фуросемид); введение вазодилататоров (пентоксифиллин, винпоцетин). При окклюзии центральной вены сетчатки возможно введение тромболитиков и сосудорасширяющих препаратов через катетер непосредственно в ветвь ЦВС.

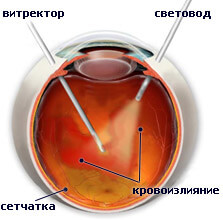

Применение хирургической тактики показано при макулярном отеке и неоваскуляризации. С этой целью используют лазерную коагуляцию сетчатки (панретинальную, секторальную, профилактическую и др.), позволяющую закрыть ишемические зоны и разрушить неоваскулярные комплексы. При нерассасывающихся кровоизлияниях в стекловидное тело проводится витрэктомия.

Прогноз и профилактика

При неишемическом тромбозе ЦВС прогноз в большинстве случаев благоприятный; отмечается постепенное улучшение и восстановление зрения. Ишемическая окклюзия центральной вены сетчатки, как правило, осложняется посттромботической неоваскулярной глаукомой, рецидивирующими кровоизлияниями в стекловидное тело, тракционной отслойкой сетчатки, стойким падением остроты зрения.

Пациентам, перенесшим окклюзию центральной вены сетчатки, в течение полугода показано диспансерное наблюдение офтальмолога с периодическим контрольным обследованием (офтальмоскопией, биомикроскопией, гониоскопией, контролем ВГД). Необходимо исключить факторы, способствующие венозному тромбозу, проводить лечение сопутствующей патологии у специалистов соответствующего профиля.

Источник

В современной медицине нет диагноза «инсульт глаза» — это определение окклюзионных патологий сетчатки, закупорки или разрыва сосудов питающих глазное яблоко, преходящих нарушений кровообращения головного мозга (транзиторных ишемических атак) или острых нарушений кровоснабжения (инсультов головного мозга), которые приводят к различным патологическим состояниям с поражением органа зрения и проявляются специфическими симптомами.

При этом развиваются:

1) патология сосудов сетчатки:

— окклюзия артерии и отслоение сетчатки;

— отделение вен сетчатки;

— центральная окклюзия артерии;

2) инсульт глазного нерва, развивающийся при поражении зрительных долей, центра взора в прецентральной извилине, глазодвигательных центров или при очагах некроза или внутримозговых кровоизлияний в области зрительных перекрестов (хиазмы).

Причины и факторы риска

Актуальность рассмотрения данного вопроса в том, что по данным статистики около 30% больных с инсультом глаза не замечают или не придают значения проявлениям заболевания.

Сосудистая патология сетчатки или нарушения кровоснабжения в области зрительного центра, перекреста зрительных нервов (хиазмы) в связи с переходящими нарушениями питания нейронов или небольшими очагами инсульта — болезнь может протекать незаметно и не вызывать беспокойства у пациентов. Люди в большинстве случаев даже не догадываются, что подвергаются серьезной опасности и считают все признаки нарушений зрения возрастными особенностями, ведь чаще всего заболевание возникает у людей старше 50-60 лет. К тому же неврологи отмечают более тяжелое течение инсультов глаза у пациентов пожилого возраста.

Но существуют определенные факторы риска, способствующие возникновению и прогрессированию сосудистой патологии сетчатки и зрительного нерва у людей молодого и зрелого возраста:

- постоянное и длительное перенапряжение органов зрения в результате работы с бумагами или за монитором компьютера;

- чрезмерная усталость, умственное или физическое переутомление;

- стрессы, нервные и психологические расстройства;

- нарушение диеты (чрезмерное потребление в пищу жареной, острой, жирной пищи, маринованных и соленых блюд);

- отягощенная наследственность (предрасположенность к патологиям зрения, острым нарушениям церебрального кровообращения, спазмам сосудов);

- длительный прием лекарственных средств, способствующих прогрессированию патологии зрения, сосудистых нарушений (кортикостероиды, оральные контрацептивы);

- вредные привычки (курение, чрезмерное употребление алкоголя, наркомания).

Причины инсульта глаза

Ишемические церебральные нарушения возникают при окклюзии сосудов — закупорке их тромбами, эмболами, частичками атероматозных бляшек или в результате длительного спазма сосудов глазного яблока и/или сосудов мозга и шеи, вызывающих расстройства кровоснабжения участков головного мозга в области зрительных долей, нервных волокон зрительного перекреста, глазодвигательных центров, центра взора в прецентральной извилине.

Также причиной сосудистых изменений органа зрения являются разрывы сосудов сетчатки или геморрагические инсульты (кровоизлияния в вещество мозга).

К основным причинам развития инсультов органа зрения относятся:

1) заболевания с поражениями сосудов, которые сопровождаются их повышенной ломкостью, кровоточивостью или тромбообразованием:

- тяжелые заболевания сердца и церебральных сосудов: атеросклероз сосудов головного мозга, артериальная гипертония, аритмии, эндокардиты, инфаркт и пороки сердца;

- заболевания сосудов: васкулиты, геморрагические диатезы, инфекционно-воспалительные или токсические заболевания, которые сопровождаются изменениями сосудистой стенки, врожденные болезни сосудов глаза или мозговых артерий и вен (стенозы, перегибы, артериовенозные мальформации, аневризмы, стенозов);

2) заболевания, способствующие дегенеративным изменениям сосудистой стенки:

- инфекционно-токсические болезни мозга (арахноидит, энцефалит, менингит);

- опухоли (атеромы, гемангиомы), метастазы в головной мозг;

- патологические отложения в сосудистой стенке (амилоидоз, кальциноз);

- тяжелые эндокринные патологии (гипотиреоз, сахарный диабет, патология надпочечников);

- болезни крови.

Наиболее частыми причинами развития инсульта глаза считаются:

— поражения сосудистой стенки при атеросклерозе, васкулитах, инфекционно-токсических изменениях в сочетании с артериальной гипертонией или частыми и длительными спастическими (вазомоторными) пароксизмами (при окклюзионных инсультах или транзиторных нарушениях мозгового кровообращения);

— сочетание гипертонической болезни или травмы глаза и/или головного мозга с врожденными аномалиями сосудов (наличие аневризм или мальформаций) при геморрагической природе инсульта (внутримозговых или внутриглазных кровоизлияниях).

Симптомы и признаки

Первыми тревожными сигналами возникновения инсульта глаза являются:

- временная и/или прогрессирующая потеря зрения;

- постепенная потеря периферийного зрения;

- появление белых пятен, «бликов», другие помехи, блокирующие зрение («эффект занавески»);

- внезапные выпадения участков поля зрения;

- нарушение цветовоспиятия.

Важно помнить, что при появлении любого из этих симптомов необходимо немедленно обратиться к окулисту – своевременная диагностика патологических нарушений кровообращения глаза и правильное лечение предотвращают необратимую потерю зрения и дают возможность полностью или частично восстановить зрение при инсульте глаза.

Симптомы инсульта глаза при окклюзии (закупорке) центральной артерии сетчатки:

— полная или частичная потеря периферийного зрения, которая постепенно перерастает в частичную или полную потерю центрального зрения (при отслойке сетчатки);

— появление слепых пятен, искаженные очертания или искаженное восприятие картинки.

Эта патология считается одной из самых опасных и развивается на фоне значительного спазма или сужения (атеросклеротического) сонных артерий, патологии позвоночных артерий, тяжелых заболеваний сердца, злокачественного течения гипертонической болезни.

В большинстве случаев заболевание не сопровождается болевым синдромом и пациенты не обращают внимания на проявления болезни, но длительная окклюзия центральной артерии вызывает необратимые изменения в сетчатке вплоть до полной слепоты.

Окклюзия и отделение центральной вены сетчатки

Данное заболевание возникает при нарушении венозного оттока из сосудов сетчатки глаза — закупорке центральной веной сетчатки. Чаще всего эта патология развивается при нарушении свертывании крови, у пациентов с сахарным диабетом, атеросклерозом или при других сосудистых изменениях.

При этом отмечаются:

— ухудшение зрения, сначала периферического с постепенной потерей центрального зрения;

— нечеткость изображения предметов;

— появление плавающих бликов, помутнений;

— выпадение полей зрения.

Чаще всего отмечается одностороннее поражение органа зрения.

Признаки заболевания проявляются пропорционально степени обструкции, они возникают неожиданно и постепенно прогрессируют — от нескольких часов до нескольких суток.

Централизованная окклюзия артерии возникает внезапно и характеризуется односторонней утратой всех зрительных функций (полная потеря зрения).

При инсультах зрительного нерва, которые развиваются при формировании очага инфаркта мозга или внутримозгового кровоизлияния в области центра взора в прецентральной извилине, расположения глазодвигательных центров, зрительных перекрестов (хиазмы), зрительных долей головного мозга зависит:

- от размера и анатомического расположения очага инсульта (полушария мозга, ствол, мозжечок, теменно-затылочная доля);

- степени поражения сосудистого бассейна;

- типа инсульта (геморрагический или инфаркт мозга);

- стороны поражения.

При этом могут возникать симптомы:

— внезапная слепота или резкое снижение зрения в одном глазу с нарушениями движений (гемипарез) и чувствительности руки и ноги на противоположной стороне (перекрестный синдром);

— выпадения полей зрения (гемианопсии) часто с сохранением цветоощущения и остроты зрения;

— острая боль, сужение зрачка, ограничение подвижности глаза (офтальмоплегия), нистагм (качательные движения глаз), двоение предметов, слепота на половину глаза на стороне противоположной очагу;

— различные глазодвигательные нарушения, косоглазие.

В зрительных долях мозга происходит формирование зрительных образов, поэтому при их поражении развивается выпадение соответствующих участков полей зрения.

Основным предвестником инсульта является симптом мерцательной скотомы (темноты) в виде зрительных нарушений: периодических световых мельканий – туман, блики, мерцания, закрывающих окружающие предметы и быстро увеличивающихся. Они часто сопровождаются нарушением чувствительности кожи и парестезиями в различных частях тела. Продолжительность приступа может длиться от нескольких минут до нескольких часов, затем зрение полностью восстанавливается. Этот признак часто проявляется на фоне гипертонической болезни, атеросклероза, выраженной головной боли и тошноты.

Лечение инсульта глаза

Терапия нарушений кровообращения глазного яблока, зрительного нерва, поражений сетчатки основано на диагностике патологии, выявления блокированного сосуда (тромбоза или спазма) и/или определения типа микроинсульта.

При появлении первых признаков инсульта глаза необходимо обратиться к врачу – окулисту для проведения визуального осмотра глаза и глазного дна, при необходимости проведение электронного сканирования сосудов (флуоресцентную агиографию), консультацию невролога. В зависимости от результатов диагностики определяются с методиками адекватной терапии — как лечить инсульт глаза.

Тактика лечения и последствия инсульта глаза зависят от степени обструкции, длительности заболевания и своевременности назначения терапии. В большинстве случаев при ранней диагностике и адекватном лечении отмечается полное или частичное восстановление всех утраченных функций, возможно наличие остаточных явлений в виде проблем с искаженным восприятием предметов, слепых пятен, частичного выпадения полей зрения или искаженных очертаний.

Самое опасное – игнорирование появления тревожных симптомов – это может привести к серьезным последствиям, если не восстановить нормальный ток крови в течение первых часов после окклюзии.

Наиболее эффективным методом лечения последствий инсульта глаза считается современная лазерная хирургия при своевременном обращении к специалистам, успешного купирования «транзиторной ишемической атаки» и отсутствия развития инфаркта мозга или мозгового удара — пациенты имеют все шансы полного восстановления зрения.

Источник