Взаимодействие хориоидеи с сетчаткой

Сетчатка — самая внутренняя (1-я) оболочка глазного яблока. Это начальный, периферический отдел зрительного анализатора. Здесь энергия световых лучей преобразуется в процесс нервного возбуждения и начинается первичный анализ попадающих в глаз оптических раздражителей. Сетчатка — выстилает изнутри всю поверхность сосудистой оболочки. В соответствии со структурой, а значит, и функцией в ней различают две части — оптическую (pars optica retinae) и реснично-радужковую (pars ciliaris et iridica retinae).

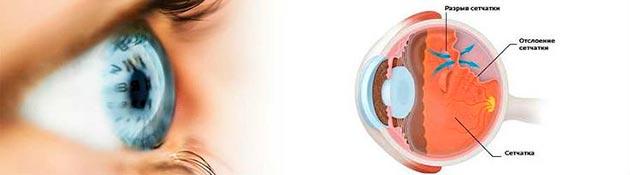

Сетчатка имеет вид тонкой прозрачной пленки, толщина которой около зрительного нерва 0,4 мм, у заднего полюса глаза (в желтом пятне) 0,1-0,08 мм, на периферии 0,1 мм. Сетчатка фиксирована лишь в двух местах: у диска зрительного нерва за счет волокон зрительного нерва, которые образованы отростками ганглиозных клеток сетчатки, и у зубчатой линии (ora serrata), где оканчивается оптически деятельная часть сетчатки. Ora serrata имеет вид зубчатой, зигзагообразной линии, находящейся впереди экватора глаза, приблизительно в 7-8 мм от корнео-склеральной границы, соответствуя местам прикрепления наружных мышц глаза. На остальном протяжении сетчатка удерживается на своем месте давлением стекловидного тела, а также физиологической связью между окончаниями палочек и колбочек и протоплазматическими отростками пигментного эпителия, поэтому возможны отслойка сетчатки и резкое снижение зрения.

Пигментный эпителий, генетически относящийся к сетчатке, анатомически тесно связан с сосудистой оболочкой. Вместе с сетчаткой пигментный эпителий участвует в акте зрения, так как в нем образуются и содержатся зрительные вещества. Его клетки содержат также темный пигмент — фусцин. Поглощая пучки света, пигментный эпителий устраняет возможность диффузного светорассеяния внутри глаза, что могло бы снизить ясность зрения. Пигментный эпителий также способствует обновлению палочек и колбочек.

Зрительный процесс начинается в сетчатке, взаимодействующей с хориоидеей, где световая энергия превращается в нервное возбуждение.

Акт зрения является очень сложным процессом, протекающий в несколько этапов. На первом этапе световые лучи, отраженные от предметов, проходят через оптические среды глаза роговицу, влагу передней камеры, хрусталик и стекловидное тело. Во многом качество зрения зависит от степени прозрачности этих структур.

На втором этапе в сетчатке происходит не изученный еще до конца механизм трансформации энергии света в нервное возбуждение. После этого нервный импульс по специальным проводящим путям (зрительный нерв, зрительный тракт, зрительный пучок Грациоле) доставляется в головной мозг, который анализирует изображения, полученные от каждого глаза и компонует увиденное в целостную картину.

Файл

Зрительный анализатор. Акт зрения. Зрительный процесс. Анатомо-физиологические особенности сетчатки. Глазное яблоко. Иннервация глазного яблока. Строение глаза. Конъюнктива. Роговая оболочка глаза. Дренажная система глаза. Причины миопии. Осложнения и последствия болезней глаза.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме…

Эта тема принадлежит разделу:

Офтальмология

Зрительный анализатор. Акт зрения. Зрительный процесс. Анатомо-физиологические особенности сетчатки. Глазное яблоко. Иннервация глазного яблока. Строение глаза. Конъюнктива. Роговая оболочка глаза. Дренажная система глаза. Причины миопии. Осложнения и последствия болезней глаза.

К данному материалу относятся разделы:

Зрительный анализатор, три его отдела: анатомо-физиологические особенности

Центральный отдел зрительного анализатора

Периферический отдел зрительного анализатора. Анатомо-физиологическая связь сетчатки и хориоидеи. Акт зрения

Анатомо-физиологические особенности сетчатки, их связь со зрительными функциями

Глазное яблоко: форма, размеры, топографические ориентиры, оболочки, содержимое. Возрастные особенности

Кровоснабжение глазного яблока. Основные ветви a. ophthalmica. Венозная система глаза и орбиты

Иннервация глазного яблока. Источники чувствительной, двигательной, вегетативной иннервации. Цилиарный (ресничный) узел

Глазница (орбита), её стенки, отверстия. Отношение глазницы к придаточным пазухам носа и полости черепа

Верхняя глазничная щель; топография, образования, проходящие через неё. Синдром верхней глазничной щели

Веки: строение, функции, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Значение анатомо-физиологических особенностей век в их патологии

Слезопродуцирующие органы и слезоотводящие пути; строение, механизм слезоотведения. Методы диагностики нарушения слезоотведения

Конъюнктива: строение, функции, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Роль анатомо-физиологических особенностей конъюнктивы в её патологии. Свойства нормальной конъюнктивы

Роговая оболочка глаза: строение, функции, источники трофики. Свойства нормальной роговицы

Особенности строения и обменных процессов роговой оболочки, их значение в возникновении и развитии патологических процессов в ней

Склера: строение, функции

Дренажная система глаза: строение, пути циркуляции внутриглазной жидкости

Сосудистый (увеальный) тракт глаза. Три его отдела, их функциональное значение

Радужная оболочка глаза: строение, функции, кровоснабжение, иннервация. Свойства нормальной радужки

Цилиарное (ресничное) тело: строение, кровоснабжение, функции, значение в физиологии и патологии глаза

Анатомо-физиологические особенности радужки и цилиарного (ресничного) тела, их значение в развитии патологических процессов

Хориоидея: строение, особенности кровоснабжения и иннервации, функции

Хрусталик: строение, функции, возрастные изменения, особенности обменных процессов

Стекловидное тело: строение, функциональное значение

Глазодвигательные мышцы: строение, иннервация, кровоснабжение, функции

Зрительный нерв: особенности строения, кровоснабжение

Внутриглазное давление (ВГД): определение, факторы, влияющие на уровень ВГД, понятие об истинном и тонометрическом ВГД, критерии нормы, методы измерения

Центральное зрение: острота центрального зрения, единицы измерения. Принципы устройства таблиц для исследования остроты зрения. Методы определения остроты зрения

Периферическое зрение: определение понятия, критерии нормы. Методы исследования границ поля зрения на белые и цветные объекты. Скотомы: классификация, значение в диагностике заболеваний органа зрения

Основные виды нарушений полей зрения при поражении зрительного анализатора, их классификация, характеристика, принципы топической диагностики

Цветоощущение: определение понятия, критерии нормы, методы исследования цветного зрения

Врожденные и приобретенные расстройства цветоощущения: классификация, клиническая характеристика, дифференциальная диагностика

Светоощущение: определение понятия, критерии нормы, методы исследования темновой адаптации. Значение состояния темновой адаптации при различных видах профессиональной деятельности

Гемералопия: классификация, этиология, клиника, лечение, связь с общей патологией организма

Бинокулярное зрение: определение понятия, значение в трудовой деятельности человека

Оптическая система глаза: составные части, их характеристика. Понятие о физической рефракции глаза. Роль оптической системы глаза в восприятии зрительных ощущений

Клиническая рефракция глаза: формулировка понятия, определяющие критерии, классификация, возрастные особенности развития

Субъективные и объективные методы определения вида клинической рефракции глаза

Клиническая характеристика эмметропии

Клиническая характеристика гиперметропии, принципы коррекции

Клиническая характеристика миопии, принципы коррекции

Теории развития миопии (Э.С. Аветисов, А.И. Дашевский), методы профилактики миопии

Патологические состояния, возникающие при миопии: патогенез, клиника, профилактика

Прогрессирующая и осложненная миопия: патогенез, клиническое течение, лечение, профилактика

Патологические состояния, возникающие при гиперметропии: патогенез, клиника, профилактика

Принципы и виды коррекции аметропии: оптические корригирующие стекла, контактные линзы, хирургические и лазерные рефракционные операции. Показания, противопоказания, осложнения

Аккомодация: формулировка понятия, определяющие критерии, механизм осуществления, возрастные особенности, методы исследования. Значение аккомодации для зрения

Астенопия: формулировка понятия, этиология, классификация, клиническая характеристика, лечение, профилактика. Гигиена зрения при работе с компьютером

Клиническая характеристика пресбиопии, принципы коррекции

Спазм аккомодации: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечении

Парез аккомодации: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение

Блефарит: этиология, патогенез, классификация, клиника, принципы лечения, профилактика. Связь с общей патологией организма

Демодекозный блефарит: этиология, особенности клиники, диагностика, принципы лечения

Ячмень: этиология, патогенез, клиника, лечение, осложнения, профилактика; связь с общими заболеваниями организма

Халязион (градина): этиология, патогенез, клиника, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика

Доброкачественные (гемангиома, папиллома) и злокачественные (рак кожи век, аденокарцинома мейбомиевой железы) новообразования век: клиника, принципы лечения, исходы

Хронический дакриоцистит: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика, осложнения

Дакриоцистит новорожденных: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, осложнения

Флегмона слезного мешка (острый перидакриоцистит): этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика, осложнения

Сухой кератоконъюнктивит (болезнь и синдром Шёгрена): этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, осложнения. Дифференциальный диагноз с хроническим конъюнктивитом

Экзофтальм: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, принципы и сроки лечения

Острые инфекционные конъюнктивиты, вызванные пневмококками, стафилококками: патогенез, пути распространения, клиника, диагностика, лечение, осложнения, профилактика

Дифтерийный конъюнктивит: пути распространения, патогенез, клиника, диагностика, осложнения, лечение, профилактика

Гонококковый конъюнктивит: пути распространения, особенности клинического течения у детей и взрослых, осложнения, лечение, профилактика

Аденовирусный конъюнктивит (аденофарингоконъюнктивальная лихорадка): этиология, пути распространения, варианты клинического течения, диагностика, лечение, методы профилактики

Эпидемический вирусный кератоконъюнктивит: этиология, эпидемиология, клиническое течение, диагностика, лечение, осложнения, методы профилактики

Аллергические конъюнктивиты: этиология, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Весенний конъюнктивит

Хронический конъюнктивит: этиология, патогенез, клиника, течение, лечение, профилактика

Трахома: этиология, патогенез, пути распространения, клиническое течение (стадии трахомы), диагностика, лечение, профилактика

Осложнения и последствия трахомы: патогенез, клиника, принципы лечения, профилактика

Источник

Зрит. анализатор сост. из периф. зрит. анализатора – глаз. яблока с его придат. аппаратом, зрительного пути и зрит. центра восприятия мозга в шпорной извилине затылочной доли. Связь хориоидеи и сетчатки: Сосуд. сист. Х. – образуется из зад. реснич. аа., к-рые 6-8 проникают у зад. полюса склеры и образ. густую сеть. Х. – энергетич. база, обеспеч. восстановление непрерывно распад. зрит. пурпура, необх. для зрения. На всем протяж. оптич. зоны сетч. и Х. взаимодействуют в физиол. акте зрения. Акт зрения: состоит из 4 этапов: С пом. оптич. сред глаза (рог., хруст.) на фоторецепторах сетч. образуется действительное, но инвертированное изображение;

Под воздействием световой энергии в фоторецепторах происходит сложный фотохим. процесс, приводящий к распаду зрит. пигм. с послед. их регенерацией с пом. вит. А и др. вещ-в. Этот фотохим. Процесс способствует трансформации свет. энергии в нерв. импульсы. Импульсы, возник. в фоторецепторах, провод. по нерв. волокнам к зрит. центрам коры.В корковых центрах происходит превращение энергии нервного импульса в зрит. ощущ. Т.о. глаз – дистантный рецептор. Зрение тесно связано с другими органами чувств (кора). Основа зрит. ф-ций – световая чувствительность. При рассматривании глаз устанавливается так, что изображение проецируется на центральной ямке. Зрит. часть соединена с подлеж. тк. в 2 местах – у зубч. края и вокруг зрит. нерва. На остальном протяжении С. прилежит к сос. обол., удерживается на месте давлением стекл. тела и достаточно интимной связью м-у палочками и колбочками и отростками пигм. слоя. Связь эта легко наруш. à отслойка сетчатки.

Хрусталик

Это эпителиальное образование. Изолирован от др. оболочек глаза капсулой, не содержит нервов, сосудов. à не м.б. воспалительных процессов.

У взрослого Х. – прозрачное, слегка желтоватое, сильно преломляющее свет тело, форма двояковыпуклой линзы. Преломл. сила 18 дптр. Расположен Х. м/у рад. и стекл. телом. Удерживается волокнами реснич. пояска.

Х. состоит из хрусталиковых волокон, составляющих вещество Х., и сумки-капсулы. Конссистенция Х. в молодые годы мягкая. С возрастом ув. плотность центр. части à различают кору и ядро Х. В Х. различают экватор и перед. и зад. полюс. По экватору Х. делят на перед. и зад. пов-сть. Линия, соедин. полюса – ось Х. Диаметр 9-10 мм. Переднезад. размер 3.5 мм. Перед. пов-сть менее выпуклая. Гистология: Состоит из капсулы, эпителия капсулы и волокон. Капсула делится на перед. и зад. Эпит. покрыв. лишь внутр. пов-сть перед. капсул à наз. эпителием перед. сумки. Клетки его имеют 6-угольную форму. У экватора – приобретают вытянутую форму и превращ. в хрусталиковое волокно. Образ. волокон à увел. объема Х. Но старые центральные волокна теряют воду, уплотняются, стан. уже, образуют ядро. Это приводит к уменьшению объема аккомодации. Х. вместе с реснич. пояском образует реснично-хрусталиковую диафрагму.

Стекловидное тело

Это часть оптич. сист., выполняет полость глаза, кроме перед. и зад. камеры. Способствует сохран. тургора и формы. Объем – 4 мл. 99% — вода. Но вязкость намного выше воды (т.к. – гелеобраз. среда, содержит белки – витрозин и муцин). С мукопротеидами связана гиалуроновая кислота – роль в поддерж. тургора.

Развитие:

Первичное СТ – мезодермал. образ.

Вторичное СТ – состоит из мезодермы и эктодермы. Начинает формир. остов СТ (из сетчатки и реснич. тела).

Третий период – сформированное СТ – остается постоянной средой глаза. при потере – замещается внутриглазной жидк.

Стекл. тело прикрепл. к окр. тк.: 1. основа (базис) – кольцо, выступающее несколько кпереди от зубчатого края. Здесь стекл. тело очень прочно связ. с реснич. эпит.; 2. Прикрепл. к зад. капсуле хруст. – гиалурохрусталиковая связка; 3. область лиска зрит. н. Стекл. тело имеет фибрилляр. структуру. Клокетов (гиалоидный) канал – через него в эмбрион. периоде проходит артерия стекл. тела. К рождению она исчез., а канал остается. Он имеет извилистый ход. В середине – полдним. вверх, в зад. отделе – распол. горизонтально.

Глазодвигательные мышцы

4 прямые, две косые. Все, кроме ниж. косой начинаются от сухожильного кольца, соединенного с периостом орбиты вокруг канала зрит. н. Они образ. мыш. воронку, прободают тенонову капсулу (стенку влагалища глаз. ябл.), прикрепл. к склере: внутр. прямая – на 5.5 мм от рог.; ниж. – 6.5; наруж. – 7 мм; верх. – 8 мм.Верх. косая мышца идет от сухожильного центра, идет кверху кнутри, перебрасывается ч-з костный блок орбиты, проходит под верх. прямой мыш., веером прикрепл. позади экватора. Ниж. косая мыш. начин. от надкостницы нижневнутр. края орбиты, прохоит под ниж. прямой мыш., прикрепл. позади экватора

Функции:внутр. прямая – поворач. глаз кнутри

наруж. прямая – поворач. глаз кнаружи

верх. прямая – поворач. глаз кверху и кнутри

ниж. прямая – поворач. глаз книзу и кнутри.

верх. косая – поворач. глаз книзу и кнаружи

ниж. косая – поворач. глаз кверху и кнаружи

Иннерв.:

Верх. косая — — блоковой нерв;

Латерал. прямая – отводящий нерв;

Остальные – глазодвигательный нерв.

Зрительный нерв

В зрит. пути – 5 частей:Зрит. нерв. Относится к черепным нервам (2). Образуется из осевых цилиндров оптико-ганглионарных нейроцитов. Со всех сторон сетчатки осевые цилиндры собир. к диску, формир. в пучки и выход. из глаза.Нерв. волокна из центр. ямки – оставл. папилломакулярный пучок, направл. в височ. половину диска. Из носовой половины сетч. осевые цилиндры à в нос. часть диска. Волокна от темпор части – собир. в секторы над и под папилломакулярным пучком. Это сохран. в перед. части орбитального отрезка нерва. Далее папилломакуляр. пучок занимает центральное положение, волокна височ. сетч. – на всей темпорал. половине нерва.

Далее зрит. н. à выходит в сред. череп. ямку ч-з зрит. канал. В орбите нерв имеет S-образный изгиб, предупреждая растяжение его при экскурсиях глаз. яблока. Но в канале – неблагоприятные условия (канал плотно охватывает нерв). Кроме того, нерв проходит вблизи решетчатой и основной пазух – риск быть пораженным при синуситах. Пройдя канал, нерв à в полость черепа. В зрит. нерве – интраокуляр., интраорбитал., интраканаликуляр., интракраниал. части. Общая длина 44-45 мм. Оболочки зрит. н. – продолжение трех мозговых оболочек. Зрительный перекрест. Здесь соверш. расслоение и частичный перекерест волокон зрит. н. Перекрещ. волокна от внутр. половин сетч. Зрит. трак – начин. от перекреста. Заканч. у коленчатых тел и подушки зрительных бугров. Латеральное коленчатое тело. Заканчивается периферический нейрон, начинается центральный нейрон зрит. пути, к-рый в виде зрит. лучистости направляется в Кортикал. зрит. центры (на медиальной пов-сти затыл. доли в области шпорной борозды) Кровоснабж.: глазная а. 6-12 мелких веточек, центральная а. сетчатки, веточки от затылоч. стволов. зад. мозг. аа. из сист. позвоночных аа.

Внутриглазное давление

Величина ВД зависит от упругости оболочек, объема содержимого глаз. яблока. Первый фактор достаточно стабилен à ОФТАЛЬМОТОНУС (Р) – функция от объема глаза. Измерение тонуса – тонометрия глаза. Тонометр в момент измерения сдавливает глаз и повышает давл. à различают тонометрич. и истинное давление. Истинный офтальмотонус рассчитывается на основе тонометрического. Содержимое глаза – из ряда компонентов, большинстов из к-рых имеет постоянный объем. Т.о. объемные изменения в глазу зависят от изменения кровенаполнения внутриглаз. сос. и объема внутриглаз. жидк. В обычных условиях – баланс м/у поступлением и оттоком ВВ. При повышении о.тонуса – происхожит сдвиг баланса, в результате чего давление возвращается к исходному (за счет увеличения оттока). Резервуары ВВ – перед. и зад. камеры глаза их объем 200-300 мм3. Т.о. уровень офтальмотонуса зависит от гидродинамики глаза. Гидродинам. показатели: 1. Давление оттока – разность между ВД и давлением в эписклерал. венах. 2. Минутный объем ВВ – скорость оттока ВВ, выраженная в кубич. мм в мин. 3. Коэффициент легкости оттока – величина, показ., какой объем ВВ оттекает из глаза в 1 мин. на 1 мм. рт. ст. Опред. тонографией. Регуляция ВД. Активные и пассивные механищмы. Активная – ч-з механизмы образования ВВ. Секреция – под влиянием гипоталамуса. Значение имеет и давление и скорость тока крови в сосудах цилиарного тела. Отток регулир. с пом. механизма цилиар. мыш. – склерал.шпора – трабекула. Сокращение мышцы à натяжение трабекулярного аппарата увел., а отверстия в нем и шлеммов канал расширяются. Норма давления: 9-22 мм. рт. ст. Обычно выше утром. Норма для тонометра Маклакова – 16-26 мм. рт. ст. При миопии норма на нижней границе, при гиперметропии на верхней границе.

Источник