Толстая роговица у детей

Мегалокорнеа – редкая генетическая патология зрительного аппарата, при которой диаметр роговицы увеличивается на 2 и более миллиметра от нормальных значений. Например, диагноз может быть поставлен, если у новорожденного ребенка диаметр составляет 11 мм, что превышает норму. Клиническая картина болезни очень индивидуальна: аномалия может не иметь выраженных симптомов, однако в редких случаях развиваются многочисленные офтальмологические нарушения.

Особенности заболевания

До начала 20 века мегалокорнеа считалась абортивной разновидностью глаукомы. Представление о заболевании в корне изменил немецкий исследователь Б. Кайзер, открыв генетическую природу недуга. В 90% случаев патология передается по X-сцепленной хромосоме, поэтому мегалокорнеа диагностируется чаще у мальчиков. Во всех остальных случаях наследование является аутосомно-рецессивным, то есть человек может быть носителем гена, но не страдать от болезни.

Болезнь является врожденной, поэтому первые признаки обнаруживаются еще в родильном отделении. В большинстве случаев не происходит нарушения нормальной прозрачности роговицы, несмотря на то, что передняя камера может быть увеличена по сравнению с нормой. Кроме того, глазное яблоко и офтальмологический тонус также не страдают. Первоочередная задача врачей при обнаружении типичных признаков болезни – дифференцировать недуг от врожденной глаукомы (гидрофтальмы). Есть несколько характерных отличий мегалокорнеа от других схожих заболеваний:

- Нет сильных истончений или деформации лимба;

- Не наблюдается дефектов в десцеметовой оболочке;

- Не возникают функциональные расстройства, типичные для глаукомы;

- Внутриглазное давление всегда находится в норме;

- Болезнь не прогрессирует, за исключением увеличения диаметра роговицы пропорционально возрасту.

Мегалокорнеа диагностируется при первичном осмотре новорожденного, поэтому есть возможность контролировать течение заболевания с первых дней жизни ребенка.

Причины возникновения

Болезнь имеет исключительно генетическую этиологию и может передаваться как от носителя дефектного гена, так и напрямую от матери к ребенку. Мегалокорнеа возникает во время формирования зрительного аппарата на ранних сроках беременности. В норме «глазной бокал» к 6 недели должен смениться на сферичную форму, но при данной патологии подобные изменения могут происходить позднее. В итоге диаметр цилиарного пояса и прилежащих структур увеличивается в размерах. Структурные элементы роговой оболочки анатомически распределяются нормально, но происходит увеличение ее диаметра и последующее истончение обычно в центральных отделах.

Основные симптомы

В большинстве клинических случаев болезнь протекает совершенно бессимптомно и редко прогрессирует. Основной признак мегалокорнеа – увеличенная роговица, причем остается прозрачность ее оболочки. Клиническая картина во многом зависит от степени выраженности нарушений структурных компонентов роговицы, а при их отсутствии зрительная функция остается в норме. При тяжелой мегалокорнеа могут быть выражены следующие симптомы:

- При двухстороннем поражении возникают дистрофические нарушения, а также можно заметить распыление пигмента по всей поверхности оболочки;

- Может развиться незначительное ухудшение зрения, а также периодически могут возникать различные офтальмологические искажения восприятия объектов. Формируется миопия и астигматизм;

- В редких случаях появляется растяжение мышечного аппарата хрусталика, что может привести к дрожанию радужной оболочки при резком движении глазного яблока;

- Есть вероятность развития вторичной глаукомы. Это осложняется повышением внутриглазного давления, нарушением оттока жидкости в стекловидном теле.

Если наблюдается сильное увеличение размеров диаметра роговицы, при визуальном осмотре она выглядит немного выпуклой, то в дальнейшем это может повлиять на остроту зрения.

Возможные осложнения

Все осложнения при мегалокорнеа связаны с тем, насколько сильно была деформирована роговица во время эмбрионального развития. Так, при увеличении глубины передней камеры может развиться аметропия, а при развитии двухстороннего недуга увеличивается риск возникновения анизометропии. Наиболее страшное последствие нарушения диаметра роговицы – врожденное косоглазие, которое можно скорректировать только оперативным путем, а также развитие односторонней или двухсторонней амблиопии.

Врожденное косоглазие у детей

В редких случаях мегалокорнеа осложняется различными дисфункциями зрачка, например, появляется эктопия или эмбриотоксон.

Лечение

Офтальмологи не рекомендуют проводить лечение данного недуга, если нет осложнений, а зрительные функции находятся в норме. Это объясняется тем, что хирургическое или консервативное лечение патологии может привести к прогрессированию заболевания или возникновению осложнений после операции.

При офтальмологических нарушениях всегда назначают использование коррекционных контактных линз или очков, восстановление зрение лазерным методом не рекомендуется в связи с риском сублюксации хрусталика или разрыва задней капсулы.

Если на фоне болезни развилась катаракта, то в некоторых случаях назначается ее факоэмульсификация с дальнейшей установкой имплантата в виде интраокулярной линзы. Это сложная операция, имеющая большой риск осложнений, поэтому проводится только опытными глазными хирургами в прогрессивных клиниках. Процедура всегда проводится под ретробульбарной анестезией, а все хирургические операции осуществляют через корнеосклеральный разрез.

Причины отеков верхних век и современные методы лечения

Причины и лечение слезотечения глазными каплями представлены в этом материале.

Причины отслоения сетчатки описаны тут.

Профилактика

Нет эффективных способов предупреждения развития этой серьезной патологии. При наличии болезни у одного из родителей, во время беременности необходимо строго соблюдать все предписания врача, регулярно проходить процедуру УЗИ и беречь собственное здоровье. Если все же произошла генетическая мутация и болезнь появилась, прежде всего необходимо ее дифференцировать от других патологий, поскольку мегалокорнеа встречается крайне редко. Заболевание не несет риска для здоровья, но после 30 лет увеличиваются шансы развития вторичной катаракты, поэтому рекомендуется регулярно проходить офтальмологический осмотр, чтобы вовремя заметить прогресс болезни.

Видео

Выводы

Мегалокорнеа встречается лишь у 3-5% населения мира, поэтому каждый ребенок с этим дефектом сразу же ставится на учет у офтальмолога и контролируется всю жизнь. Сложность в профилактике и лечении этой болезни объясняется генетической природой недуга, но даже при серьезных осложнениях увеличенной роговицы есть вероятность частичного излечения. Развитие медицины не стоит на месте, и за последние годы появились эффективные хирургические способы, позволяющие хотя бы устранить возможные вторичные заболевания при этой патологии.

Также читайте про такие заболевания, как скотома глаза и гетерохромия с колобомой.

Источник

Пахиметрия роговицы глаза — способ диагностики, с помощью которого окулистам удается определить точную толщину роговицы (ТР) центральной части и по краям. Обследование дает возможность оценить общее состояние зрительного анализатора, помогая офтальмологу установить правильный диагноз.

Пахиметрия роговицы глаза — способ диагностики, с помощью которого окулистам удается определить точную толщину роговицы (ТР) центральной части и по краям. Обследование дает возможность оценить общее состояние зрительного анализатора, помогая офтальмологу установить правильный диагноз.

Диагностический метод проводится с помощью ультразвука или оптики. Пахиметрия дает возможность выявить имеющиеся отклонения и провести оценку эффективности уже проводимого лечения.

Показания к пахиметрии

Глаукома — распространенная патология, поражающая миллионы людей. Она способна привести к полной потере зрительного восприятия, если не оказать своевременную помощь. Несколько исследований подтвердили, что ТР — важный параметр прогрессирования болезни. У пациентов с ТР 550 мкм или меньше в 3 раза чаще развивается глаукома. Это указывает на начальный этап развития заболевания.

Пахиметрия — важная диагностическая процедура для предоперационного контроля пациента, который будет проходить рефракционную операцию с эксимерным лазером. Результатом диагностики в сочетании со степенью зрительного нарушения, подлежащей исправлению, является определение выбор метода преломления, который будет соблюдаться во время операции. Если толщина недостаточна, обычно выбирают методы LASIK и Z-LASIK (применяется ФРК).

Диагностический тест также показан при отеках прозрачной наружной оболочки глаза с деформацией, язвенных поражениях тканей, которые стали результатом инфекционного или воспалительного заболевания. Пахиметрия проводится при дистрофии роговой оболочки, которая передается по наследству.

Противопоказания

Диагностика не проводится пациентам с повреждениями роговицы, если человек прибыл на обследование в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Также процедура противопоказана пациента с серьезным нарушением психического состояния и при болезнях зрительного анализатора, которые сопровождаются образованием гнойного содержимого. К последним относят:

Также процедура противопоказана пациента с серьезным нарушением психического состояния и при болезнях зрительного анализатора, которые сопровождаются образованием гнойного содержимого. К последним относят:

- конъюнктивит;

- герпес органов зрения;

- грибковый кератит;

- язва;

- дакриоцистит;

- блефарит;

- ячмень или халязион.

Нормальная толщина роговицы

У каждого пациента роговица разной толщины, это зависит от анатомических особенностей органов зрения. В норме данный параметр должен находиться в пределах 0,44–0,56 мм. На краю ТР увеличивается, в норме равна 0,7–0,9 мм.

Толстая роговица глаза это хорошо или плохо

Толстой роговица считается при параметрах 561–600 мкм. Это плохо. Толщина роговой оболочки влияет на показатели внутриглазного давления.

Если роговая оболочка находится в пределах 561–600 мкм, то ВГД в действительности будет ниже, чем по результатам тонометрии. Соотношение толщины и измеренного ВГД на протяжении жизни существенно не меняются в здоровой популяции.

Если параметры ТР сильно завышены, ВГД тоже кажется повышенным. Это приводит к неправильно назначенному лечению, которое могло и не требоваться.

Кроме того, следует учитывать соотношение толщины и офтальмотонуса при обследовании пациента с глаукомой.

Виды пахиметрии

Существуют три способа проведения обследования. Они отличаются по технике выполнения и информативности.

Для диагностики используют:

- Оптический метод. Для исследования используется щелевая лампа. Она направляет в зрительный анализатор пациента пучок света, длину и ширину которого регулирует офтальмолог. Такой способ позволяет точно диагностировать толщину роговой оболочки.

- Ультразвуковой способ. Проводится с применением ультразвуковых устройств. Они не только позволяют изучить толщину, но и строение глазного яблока.

- Компьютерную методику. Данный вид пахиметрии выполняется с помощью томографа. Аппарат просвечивает структуры зрительного анализатора и выдает изображение.

Как проходит пахиметрия

Оптическая, ультразвуковая и компьютерная пахиметрия проводится по-разному. При использовании всех методик для одного человека результаты будут разными на каждом устройстве. Поэтому интерпретировать следует, учитывая нормальные показатели для каждого прибора.

Оптическая, ультразвуковая и компьютерная пахиметрия проводится по-разному. При использовании всех методик для одного человека результаты будут разными на каждом устройстве. Поэтому интерпретировать следует, учитывая нормальные показатели для каждого прибора.

Таблица. Способ проведения диагностики в зависимости от методики

| Вид пахиметрии | Как проходит |

|---|---|

| Оптическая | Определение проводится бесконтактным способом. Измерение осуществляется с помощью специальной насадки, которую надевают на щелевую лампу. Этапы: установить подбородок на подставку; зафиксировать голову; широко раскрыть глаза; врач направляет свет в нужный участок органа и вращает ручку пахиметра. Затем проводят измерения толщины на специальной шкале. |

| Ультразвуковая | Контактный способ диагностики. Поэтому окулист получает более точные результаты, с точностью до 10 микрон. Длительность процедуры составляет 1-3 секунды. Процедура безболезненна, но пациент почувствует дискомфорт. После ультразвуковой диагностики промывают глаза антисептическим раствором или водой. |

| Компьютерная | Данная процедура считается самой точной. Суть заключается в просвечивании глаз инфракрасным излучением и регистрации отражения от разных структур глазного яблока. Этапы проведения: пациент садится напротив томографа; подбородок и лоб фиксируют; рабочая часть устройства приближается к глазу и проводит сканирование. Длится диагностика не более 10 минут. Применения анестезирующих капель не требуется. Задача пациента — сидеть ровно, не двигаться и не моргать. |

Осложнения после пахиметрии

Диагностические мероприятия хорошо переносятся пациентами. Компьютерная и оптическая пахиметрия считаются самыми безопасными, поскольку нет контакта с роговой оболочкой глаза. При использовании ультразвука датчик слегка с ней соприкасается, поэтому может возникнуть гиперемия слизистой, чувство инородного тела в глазу и слезотечение.

Данные осложнения считаются легкими и проходят в день проведения тестирования. К сложным последствиям относят инфицирование. Это возможно лишь при ультразвуковой диагностике, когда датчик устройства не был продезинфицирован после его применения на другом пациенте.

Чтобы предупредить развитие осложнений офтальмолог может порекомендовать после обследования несколько дней использовать противовоспалительные капли. Также нельзя прикасаться к глазам, пока не сойдут неприятные симптомы.

В инновационном центре «Сколково» презентовали новый препарат для лечения зрения. Лекарство не является коммерческим и не будет рекламироваться…

Читать полностью

Видео пахиметрии

Золоторевский Кирилл Андреевич рассказывает, как проводится обследование и что является нормой:

Плохое зрение значительно ухудшает качество жизни, лишает возможности видеть мир таким, каким он есть. Не говоря о прогрессировании патологий и полной слепоте.

МНТК «Микрохирургии глаза» опубликовал статью о безоперационном восстановлении зрения до 90%, это стало возможно благодаря…

Читать полностью

Была ли статья полезной?

Оцените материал по пятибальной шкале!

Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим мнением, опытом — напишите комментарий ниже.

Что еще почитать

Источник

Дистрофия роговицы у ребенка — причины, классификация, диагностика, лечение

Дистрофии роговицы — редко встречающиеся передающиеся по законам Менделя наследственные заболевания, проявляющиеся двусторонними и, как правило, симметричными изменениями роговицы. Номенклатура этой группы заболеваний сложна из-за разногласий в определениях различных фенотипов. Многие авторы описывают различные фенотипы под одним и тем же названием. В этой главе я сосредоточусь на нескольких классических дистрофиях, расскажу об их клинических проявлениях и подчеркну различия в течении этих заболеваний у детей и взрослых.

При помощи щелевой лампы трудно получить изображение очень слабо выраженных изменений при дистрофиях роговицы у детей. Фотографии клинических случаев, приведенные в этой главе, выглядят почти одинаковыми. Однако при осмотре ребенка с помощью щелевой лампы на предмет дистрофии роговицы не ищите хорошо известной картины, которую вы увидите при обследовании взрослого. Вам следует искать едва заметные помутнения, сходные с изменениями, наблюдаемыми у взрослых, но окончательный диагноз ставится лишь после обследования всей семьи. Для большинства дистрофий характерно прогрессирующее течение, и на фотографиях показано, насколько клиническая картина у детей может отличаться от таковой у взрослых пациентов.

а) Определение. Термин дистрофия происходит от греческих слов dys (нарушенный или сложный) и trophe (питание). Общепринятого определения термина дистрофия не существует. Впервые он был использован 150 лет назад для группы патологических состояний явно нетравматического или инфекционного генеза. Считалось, что их причиной являются нарушения иннервации или питания. Позже для большинства из них была доказана генетическая природа, но термин закрепился за этой группой наследственных заболеваний.

Наследственные помутнения роговицы при системных заболеваниях, таких как цистиноз, в настоящей главе не рассматриваются.

Дегенерациями называются вторичные не наследственные процессы, развивающиеся в результате перенесенного воспаления роговицы или возрастные.

б) Классификация дистрофии роговицы. Недавно международная группа специалистов-кератологов предложила новую классификацию двадцати пяти заболеваний, отнесенных к дистрофиям. Комитет разработал серию классификационных категорий, представленных в блоке ниже.

Международный комитет по классификации дистрофий роговицы (International Committee for Classification of Corneal Dystrophies, IC3D). Четыре уровня дистрофий роговицы:

Категория 1. Точно определенная дистрофия роговицы, выявлен и картирован ответственный ген, известны специфические мутации.

Категория 2. Точно определенная дистрофия роговицы, для которой картированы один или более специфических хромосомных локусов, но ген (ы) еще не выявлены.

Категория 3. Точно определенная клинически дистрофия роговицы, которая еще не картирована на каком-либо хромосомном локусе.

Категория 4. Эта категория предусмотрена для предположительно впервые выявленных или ранее описанных дистрофий, но данные, свидетельствующие о том, что они являются отдельным заболеванием, все еще не убедительны.

Можно ожидать, что по мере достижения успехов в изучении каждой конкретной дистрофии роговицы, она будет переходить из одной категории в другую. В конце концов, все существующие дистрофии роговицы должны быть отнесены к категории 1.

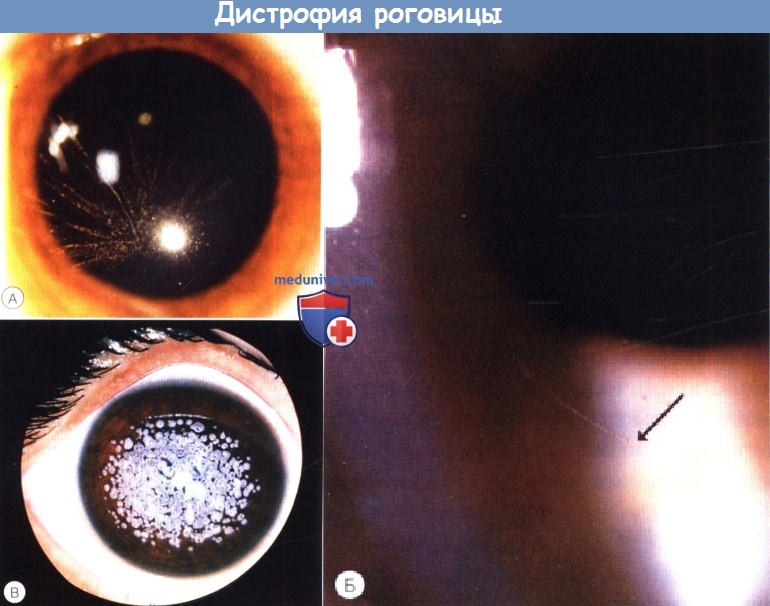

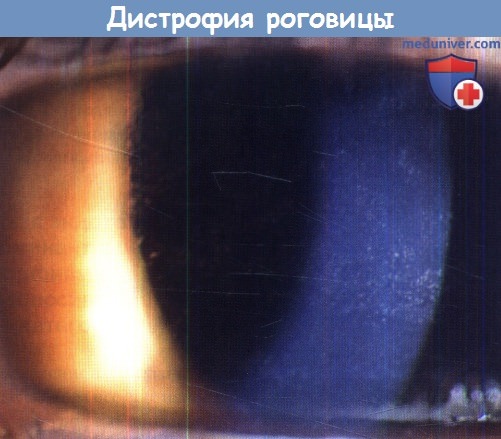

(А) Гранулярная дистрофия роговицы 1 типа, видны помутнения роговицы, образующие «вихреподобную» фигуру.

(Б) Гранулярная дистрофия роговицы 2 типа. Несколько отдельных помутнений, возможно, будут единственными изменениями, которые удастся обнаружить у маленького ребенка.

(В) Семилетний гомозиготный пациент; гранулярная дистрофия роговицы 2 типа.

в) Частота мутаций. Встречаемость и клиническое значение этих состояний различаются. Документирован «эффект основателя» (т.е. увеличение числа случаев конкретного генетического признака в результате появления в изолированной популяции новой мутации), вызывающий увеличение числа случаев состояний, которые практически не встречаются где-либо еще, в некоторых странах. Поскольку частота мутаций многих дистрофий роговицы невысока, при диагностике очевидно спорадических случаев следует проявлять настороженность. Обязательным является сбор семейного анамнеза и осмотр членов семьи.

г) Дистрофии, вызванные мутациями гена TGFBI. Недавно описаны различные аллельные мутации гена TGFBI (transforming growth factor-beta induced — индуцируемый трансформирующим фактором роста-бета) хромосомы 5q31. Они вызывают развитие многих классических дистрофий и являются аллельными вариантами доминантных форм одних и тех же генов. Таким образом, результаты генетических исследований позволили упорядочить наши знания в области офтальмологии. Хотя так и не стало общепринятым называть заболевания по названиям вызывающих их мутаций, большинство офтальмологов при дифференциальной диагностике редкой патологии пользуются результатами генетического анализа.

д) Гранулярные дистрофии у ребенка:

1. Гранулярная дистрофия роговицы 1 типа (дистрофия 1 категории). При гранулярной дистрофии роговицы 1 типа возникают напоминающие гранулы помутнения в остальном прозрачной роговицы. При этом типе на роговице появляется несколько сотен гранул (мутация R555W). При прямом освещении помутнения выглядят белыми, а при осмотре в отраженном свете—прозрачными, как трещины на стекле. В возрасте примерно пяти лет помутнения располагаются поверхностнее боуменовой мембраны и имеют коричневую окраску и образуют характерную вихреподобную фигуру. У детей старшего возраста количество и размер гранул увеличивается, они появляются в строме и вызывают умеренное ухудшение зрения.

У лимба всегда сохраняется зона прозрачной роговицы шириной примерно 2 мм. В отличие от большинства доминантных заболеваний, экспрессивность этой дистрофии постоянна во всех поколениях.

2. Гранулярная дистрофия роговицы 2 типа (дистрофия 1 категории). Гранулярная дистрофия роговицы 2 типа (мутация R124H), возможно, самая часто встречающаяся в мире; я наблюдал таких пациентов в шести странах. В прошлом это заболевание ошибочно называли дистрофией Avellino. Вызываемые этой мутацией изменения клинически и при электронной микроскопии выглядят как сочетание гранулярной и решетчатой дистрофий, но с меньшим количеством элементов роговицы, зачастую увеличивающихся в размерах с возрастом. Зрительные функции страдают, только если гранулы локализуются в оптической зоне.

Заболевание редко удается диагностировать до достижения подросткового возраста, поэтому, чтобы узнать, имеется ли у ребенка эта аномалия, необходимо провести генетическое обследование родителя — носителя данной мутации. Описан так называемый поверхностный, нетипичный вариант, характеризующийся очень тяжелым клиническим исходом в раннем детском возрасте. Уже в возрасте моложе десяти лет центральная зона роговицы становится почти белой. Эти пациенты являются гомозиготами по доминантному мутантному гену.

е) Решетчатая дистрофия роговицы (дистрофия 1 категории). Решетчатая дистрофия (I типа, мутация R124C) также является аутосомно-доминантным заболеванием, и вызывается аномалиями гена TGFBI. Описано несколько подтипов; их можно отдифференцировать с помощью генетического анализа. Характерным признаком является отложение амилоида, обнаруживаемое при осмотре на щелевой лампе в виде:

1. Нежных не преломляющих свет беловатых пятен, округлой или овоидной формы.

2. Диффузного затуманивания в поверхностных слоях стромы в оптической зоне.

3. Белых точек в поверхностных слоях стромы, а также, у более старших пациентов, нитевидных линий, при непрямом освещении преломляющих свет.

Отложения могут быть симметричными или асимметричными. Пораженная строма со временем становится все более мутной, что приводит к появлению бликов и ухудшению зрения. Заболевание получило свое название из-за внешнего вида линейных изменений роговицы, образующих решетку, но эти изменения становятся заметны только во взрослом возрасте. Многие пациенты страдают от рецидивирующих эрозий.

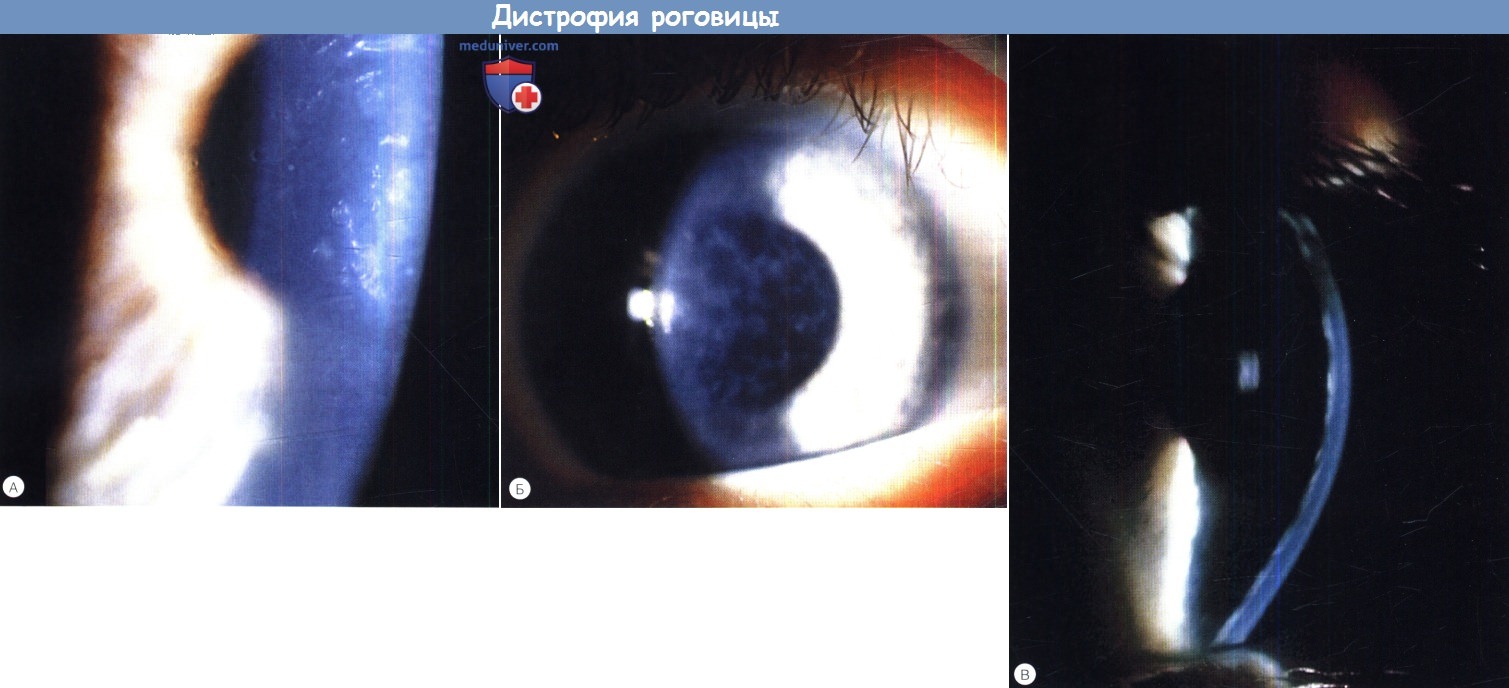

(А) Решетчатая дистрофия роговицы.

Ранние изменения представлены не преломляющими свет округлыми пятнами, различимыми лишь на фоне зрачка.

(Б) Впоследствии появляются нитевидные линейные изменения.

ж) Дистрофии роговицы Reis-Bukiers и Thiele-Behnke (дистрофии 1 категории). Мутации того же гена вызывают дистрофии роговицы Reis-Bucklers (мутация R124L) и Thiel-Behnke (мутация R555Q и, возможно, другие мутации хромосомы 10q24 — варианты дистрофии 2 категории). При обеих дистрофиях рано развиваются рецидивирующие эрозии. При дистрофии Reis-Bucklers видны сливные неправильной формы субэпителиальные помутнения, при электронной микроскопии выявляются палочковидные тела, как и при гранулярной дистрофии роговицы. Изменения роговицы при дистрофии Thiel-Behnke при осмотре на щелевой лампе имеют вид пчелиных сот, при электронной микроскопии выявляются извитые волокна.

Обе дистрофии дебютируют появлением малозаметных поверхностных помутнений, которые прогрессируют и вызывают нарушения зрения.

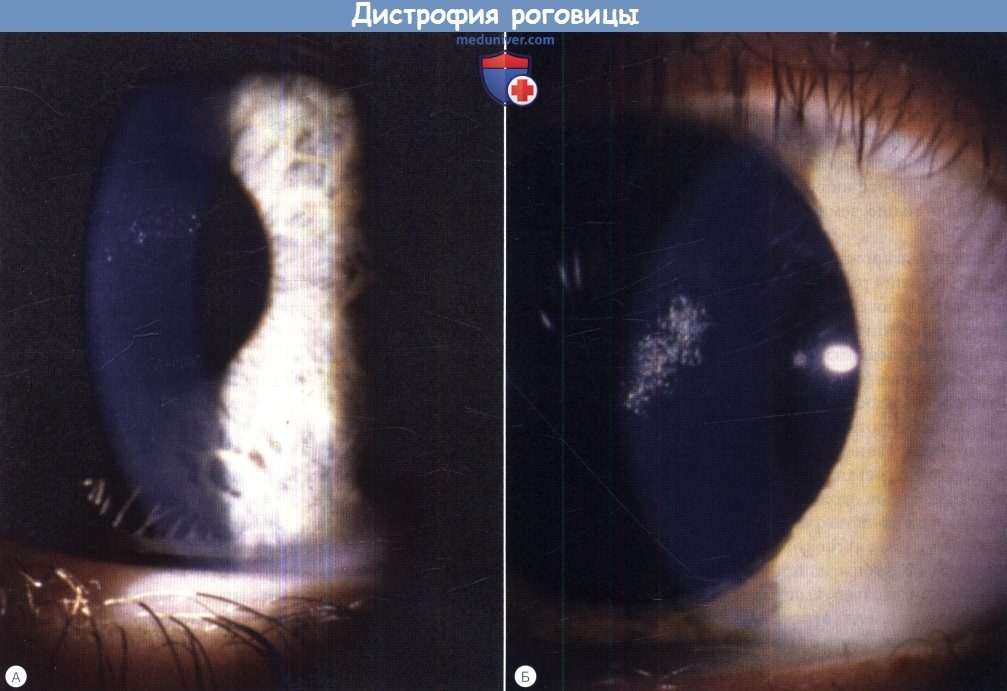

з) Макулярная дистрофия роговицы (дистрофия 1 категории). Не многие офтальмологи смогут диагностировать макулярную дистрофию у очень маленького ребенка; первые проявления очень слабо выражены и с трудом идентифицируются как макулярная дистрофия, особенно если это первый случай заболевания в семье, поскольку патология наследуется по аутосомно-рецессивному механизму, она часто встречается при близкородственных браках. Изменения включают в себя облаковидные белесые помутнения в центре роговицы (рис. 34.3). Роговица очень тонкая, что является характерным диагностическим признаком.

Однако с годами она становится толще и ее строма между помутнениями, имеющими неровную поверхность, все больше и больше затуманивается. Отложения гликозаминогликана вызывают развитие помутнений. Высокая частота макулярной дистрофии в Исландии — пример эффекта основателя. Макулярная дистрофия связана с аномалиями 16 хромосомы; несколько мутаций определены в гене CHST6. Симметричное прогрессирующее ухудшение зрения во втором или третьем десятилетии неминуемо приводит к тяжелому снижению зрительных функций.

и) Задняя полиморфная дистрофия роговицы (некоторые подтипы относятся к дистрофиям категории 1, некоторые — к категории 2). Это тоже аутосомно-доминантная дистрофия, которая может манифестировать у очень маленьких детей. Заболевание часто асимметрично, и если прогрессирует, то медленно, поэтому роговицы больных детей и взрослых выглядят одинаково. При осмотре на щелевой лампе выявляются мелкие округлые отдельные прозрачные везикулярные изменения, окруженные кольцом помутневших глубоких слоев роговицы на уровне десцеметовой мембраны; существуют географические и лентовидные варианты заболевания.

Обратите внимание на слова «полиморфная» и «задняя»; поражение глубоких слоев отличает это заболевание от большинства других дистрофий роговицы. Помутнения лучше всего заметны при осмотре в отраженном свете. Развитие задней полиморфной дистрофии связано с аномалиями хромосомы 20q11 (неизвестный ген), гена COL8A 1p34-p32.2 и гена ZEB11 Op 11.2. Часто симптомы не выражены и зрительные функции обычно не страдают.

к) Дистрофия роговицы Месманна (дистрофия 1 категории). Это состояние характеризуется вариабельной экспрессией. Заболевание может протекать бессимптомно или манифестировать в раннем детстве раздражением глаз и светобоязнью вследствие рецидивирующих эрозий и легкого затуманивания зрения. Позже может развиться рубцевание роговицы, видимое при осмотре на щелевой лампе. Для этой дистрофии характерно наличие огромного количества мелких эпителиальных везикул.

У маленьких детей небольшие участки роговицы могут оставаться интактными. Применение мягких контактных линз может оказаться эффективным. При выполнении операции абразии роговицы или эксимер-лазерного лечения по поводу снижения остроты зрения заболевание рецидивирует вскоре после проведенного лечения. У детей редко наблюдаются тяжелые нарушения зрительных функций. Описаны мутации в двух локусах, 12q13 и 17q12, гена KRT3/KRT12.

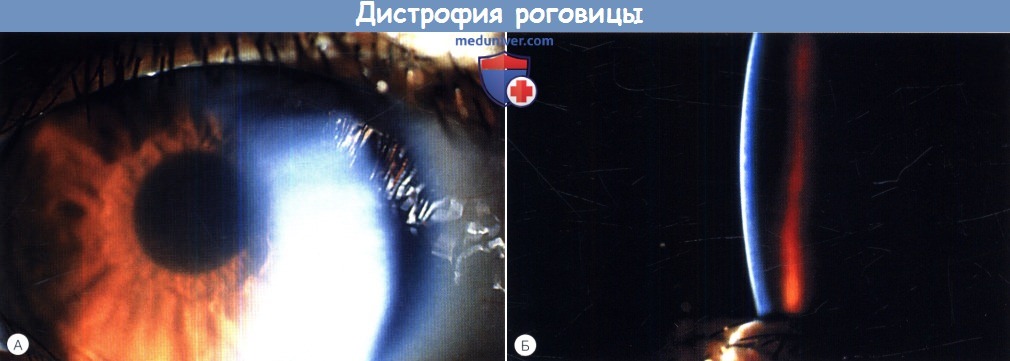

л) Дистрофия роговицы Шнайдера (дистрофия 1 категории). Эта аутосомно-доминантная дистрофия характеризуется вариабельной экспрессивностью, но может быть диагностирована и у детей. В центральной зоне роговицы выявляется медленно прогрессирующее дисковидное помутнение с разноцветными кристаллами или без них. Оно может выявляться в первом десятилетии жизни. На третьем десятилетии жизни у пациента появляется жировая дуга.

Степень нарушения зрения вариабельна, поскольку у некоторых пациентов кристаллы в центральной зоне отсутствуют. Кристаллы состоят из холестерина и других липидов. Ответственный за развитие заболевания ген, UBIAD1, локализован в 1-p36.

м) Врожденная наследственная эндотелиальная дистрофия (аутосомно-доминантный вариант относится к дистрофиям категории 2; аутосомно-рецесеивный вариант—к дистрофиям 1 категории). Это редкое, но имеющее большое значение заболевание роговицы было описано Maumenee, и его имя все еще используется как эпоним, хотя часто эту дистрофию обозначают аббревиатурой CHED (congenital hereditary endothelial dystrophy— врожденная наследственная эндотелиальная дистрофия).

Болезнь наследуется по аутосомно-доминантному или по рецессивному механизму. Рецессивная форма (хромосома 20p13, ген SLC4A11) более тяжелая и обычно манифестирует при рождении диффузным бессосудистым затуманиванием, синевато-белым помутнением роговицы по типу матового стекла и нистагмом. Доминантная форма (хромосома 20p11.2—q11.2) манифестирует в течение первого или второго года жизни и медленно прогрессирует. Эта форма заболевания может быть вариантом задней полиморфной дистрофии роговицы.

Роговица толще, чем в норме. Исход заболевания вариабелен.

Пациентов с врожденной наследственной эндотелиальной дистрофией в раннем возрасте можно наблюдать и не оперировать. Гипотензивная терапия может повысить прозрачность роговицы. При наличии показаний к кератопластике, прогноз оперативного лечения хороший. Необходимо дифференцировать заболевание от врожденной глаукомы, что зачастую непросто.

Макулярная дистрофия роговицы у 13-летней девочки. Типичные макулярные помутнения.

На фотографии не видна мутная базальная субстанция между помутнениями и тонкой роговицей.

Дистрофия роговицы Месманна.

Отмечаются множественные эпителиальные везикулы.

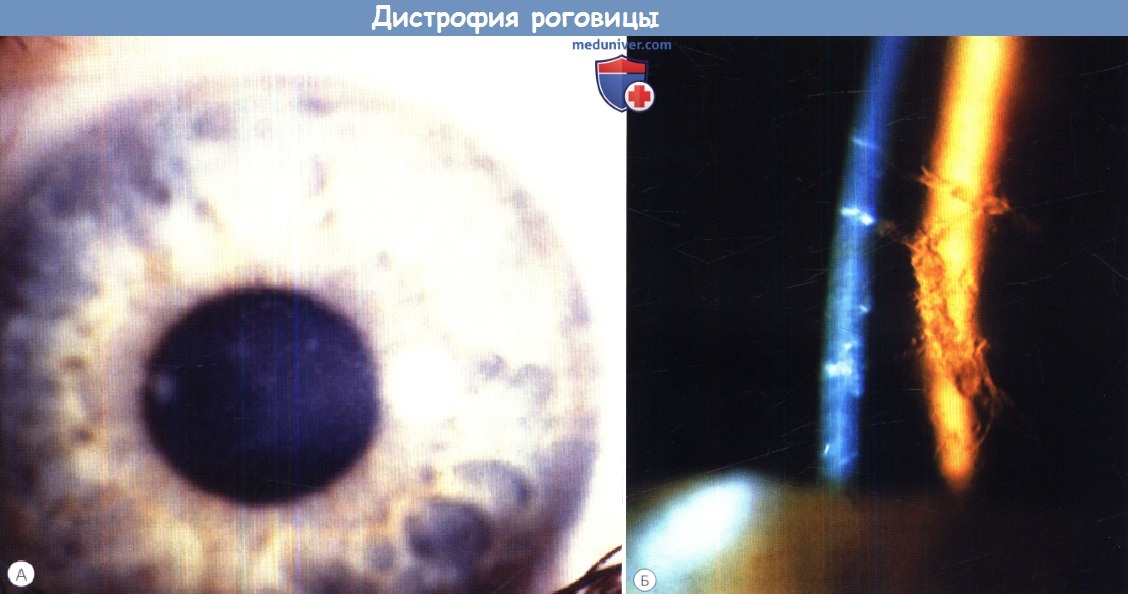

Задняя полиморфная дистрофия роговицы.

(А) Глубокие прозрачные везикулярные изменения.

(Б) При прямом освещении видны географические помутнения.

(В) Задняя полиморфная дистрофия роговицы. При осмотре на щелевой лампе видны задние стромально-эндотелиальные кольцевидные помутнения.

Дистрофия роговицы Шнайдера.

Очень разбросанные субэпителиальные кристаллы у четырехлетнего (А) и десятилетнего (Б) пациента, жировая дуга отсутствует.

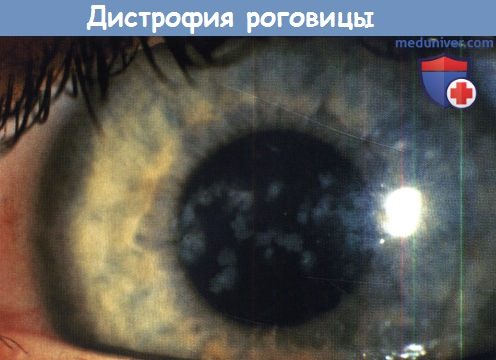

Врожденная наследственная эндотелиальная дистрофия.

(А) Мутная роговица. (Б) Мутная и утолщенная роговица при осмотре на щелевой лампе.

— Также рекомендуем «Анатомия и эмбриология хрусталика в норме»

Оглавление темы «Болезни роговицы у детей.»:

- Интерстициальный кератит и синдром Когана у ребенка

- Травма роговицы у ребенка

- Кератоконус у ребенка

- Кератоглобус и голубые склеры у ребенка

- Дермоид роговицы у ребенка

- Причины отложений и кристаллов роговицы у ребенка

- Дистрофия роговицы у ребенка — причины, классификация, диагностика, лечение

Источник