Строение сетчатки рецепторный аппарат глаза

Содержание

Cетчатка

один из тончайших составляющих

глаза являющейся передним краем

мозга, наиболее удаленной от

него, частью зрительного анализатора.

Сложнейшая структура позволяет сетчатке

первой воспринимать свет, обрабатывать

и трансформировать световую энергию

в раздражение — сигнал, в котором закодирована

вся информация о том, что видит глаз.

Cамостоятельно

исследовать сетчатку (глазное дно)

или заметить заболевание невозможно,

т.к. чаще всего на том этапе когда процесс

бывает обратим, жалобы от пациентов не

поступают и поэтому бывает что существующею

проблему замечают слишком поздно. Например,

для пациентов с близорукостью, у большей

половины которых сетчатка растянута,

а значит изначально находится в неблагоприятном

состоянии периодическое (как минимум

один раз в год) обследование глазного

дна обязательно.

До

80% людей с близорукостью имеют

проблемы с сетчаткой. Нередко встречаются

разрывы, источения сетчатки, которые

если во время не провести соответствующее

лечение могут перерасти в одно из грозных

осложнений близорукости — отслойку сетчатки,

являющейся главной причиной плохого

зрения, а нередко и слепоты. Изменения

сетчатки, которые еще не привели к ухудшению

зрения (надрывы, разрывы, источения), которые,

при своевременном обнаружении, мы можем

излечить, как правило протекают бессимптомно.

Изредка предвестниками могут быть возникновение

«вспышек», «молний» перед глазом.

Не

только у близоруких людей могут

возникнуть проблемы с сетчаткой, стресс,

простудные, вирусные заболевания, длительные

зрительные и физические нагрузки, плохая

экология и многое другое может послужить

причиной возникновения данной проблемы.

Цель

работы — исследовать строение сетчатки

и рецепторный аппарат глаза.

Сетчатка

(лат.retina) — внутренняя оболочка глаза,

являющаяся периферическим отделом зрительного

анализатора; содержит фоторецепторные

клетки, обеспечивающие восприятие и преобразование

электромагнитного излучения видимой

части спектра в электрические импульсы,

а также обеспечивает их первичную обработку.

Анатомически сетчатка представляет собой

тонкую оболочку, прилежащую на всём своём

протяжении с внутренней стороны к стекловидному

телу, а с наружной — к сосудистой оболочке

глазного яблока. В ней выделяют две неодинаковые

по размерам части: зрительную часть —

наибольшую, простирающуюся до самого

ресничного тела, и переднюю — не содержащую

фоточувствительных клеток — слепую часть,

в которой выделяют в свою очередь ресничную

и радужковую части сетчатки, соответственно

частям сосудистой оболочки. Зрительная

часть сетчатки имеет неоднородное слоистое

строение, доступное для изучения лишь

на микроскопическом уровне и состоит

из 10-ти следующих вглубь глазного яблока

слоёв: пигментного, нейроэпителиального,

наружной пограничной мембраны, наружного

зернистого слоя, наружного сплетениевидного

слоя, внутреннего зернистого слоя, внутреннего

сплетениевидного слоя, мультиполярных

нервных клеток, слоя волокон зрительного

нерва, внутренней пограничной мембраны.

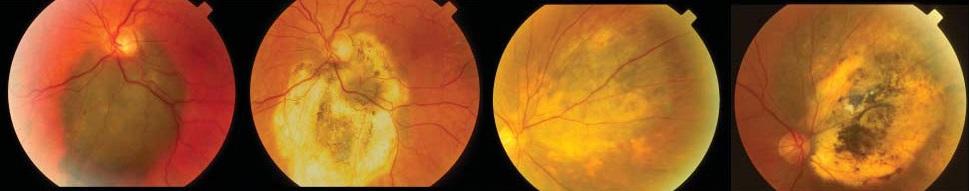

Сетчатка

глаза у взрослого человека имеет

размер 22 мм и покрывает около 72 %

площади внутренней поверхности

глазного яблока. Фотография сетчатки

представлена на рисунке 1. Пигментный

слой сетчатки (самый наружный) с сосудистой

оболочкой глаза связан более тесно, чем

с остальной частью сетчатки. В центре

сетчатки на задней поверхности находится

диск зрительного нерва, который иногда

из-за отсутствия в этой части фоторецепторов

называют «слепым пятном». Он выглядит

как возвышающаяся бледная овальной формы

зона около 3 мм². Здесь из аксонов нервных

клеток сетчатки происходит формирование

зрительного нерва. В центральной части

диска имеется углубление, через которое

проходят сосуды, участвующие в кровоснабжении

сетчатки.

Латеральнее

диска зрительного нерва, приблизительно

в 3 мм, располагается пятно (macula), в

центре которого имеется углубление,

центральная ямка (fovea), являющееся наиболее

чувствительным к свету участком

сетчатки и отвечающее за ясное центральное

зрение. В этой области сетчатки (fovea) находятся

только колбочки. Человек и другие приматы

имеют одну центральную ямку в каждом

глазу в противоположность некоторым

видам птиц, таким как ястребы, у которых

их две, а также собакам и кошкам, у которых

вместо ямки в центральной части сетчатки

обнаруживается полоса, так называемая

зрительная полоска. Центральная часть

сетчатки представлена ямкой и областью

в радиусе 6 мм от неё, далее следует периферическая

часть, где по мере движения вперед число

палочек и колбочек уменьшается. Заканчивается

внутренняя оболочка зубчатым краем, у

которого фоточувствительные элементы

отсутствуют. На своём протяжении толщина

сетчатки неодинакова и составляет в самой

толстой своей части, у края диска зрительного

нерва, не более 0,5 мм; минимальная толщина

наблюдается в области ямки жёлтого пятна.

Рецепторный

аппарат глаза представлен зрительной

частью сетчатки, содержащей фоторецепторные

клетки (высокодифференцированные нервные

элементы), а также тела и аксоны нейронов

(проводящие нервное раздражение клетки

и нервные волокна), расположенных поверх

сетчатки и соединяющиеся в слепом пятне

в зрительный нерв.

Сетчатка

развивается из стенки глазного бокала.

Это внутренняя оболочка глаза, состоящая

из светочувствительного и пигментного

листков, соответствующих внутреннему

и наружному листкам стенки глазного бокала.

По своему происхождению сетчатка является

специализированной частью мозговой коры,

вынесенной на периферию. На 4-й неделе

эмбриогенеза зачаток сетчатки состоит

из однородных малодифференцированных

клеток.

На

5-й неделе появляется разделение сетчатки

на два слоя: наружный (от центра глаза)

— ядерный, и внутренний слой, не содержащий

ядер. Наружный ядерный слой выполняет

роль матричной зоны, где наблюдаются

многочисленные митозы. В начале 6-й недели

из матричной зоны начинают выселяться

нейробласты, образующие внутренний слой.

В конце 3-го месяца четко дифференцируется

слой крупных ганглиозных нейронов. Отростки

последних проникают в краевую зону, образуя

самый внутренний слой нервных волокон,

которые врастают в глазной стебелек и

формируют зрительный нерв.

В

последнюю очередь в сетчатке

дифференцируется наружный слой, состоящий

из палочковидных и колбочковидных

зрительных клеток. Происходит это незадолго

до рождения. Помимо нейробластов в матричном

слое сетчатки образуются глиобласты

— источники развития клеток глии. Высоко

дифференцированными среди них становятся

мюллеровы волокна, пронизывающие всю

толщу сетчатки.

Сетчатка

имеет слоистое строение. Устройство

сетчатой оболочки чрезвычайно сложное.

Микроскопически в ней выделяют 10 слоёв.

Самый наружный слой является свето-цветовоспринимающим,

он обращен к сосудистой оболочке (вовнутрь)

и состоит из нейроэпителиальных клеток

— палочек и колбочек, воспринимающих свет

и цвета, следующие слои образованы проводящими

нервное раздражение клетками и нервными

волокнами. У человека толщина сетчатки

очень мала, на разных участках она составляет

от 0,05 до 0,5 мм.

В

сетчатке имеются три радиально

расположенных слоя нервных клеток и два

слоя синапсов. Как побочный продукт эволюции

ганглионарные нейроны залегают в самой

глубине сетчатки, в то время как фоточувствительные

клетки (палочковые и колбочковые) наиболее

удалены от центра, то есть сетчатка глаза

является так называемым инвертированным

органом. Вследствие такого положения

свет, прежде чем упасть на светочувствительные

элементы и вызвать физиологический процесс

фототрансдукции должен проникнуть через

все слои сетчатки. Однако он не может

пройти через эпителий или хориоидею,

которые являются непрозрачными. Проходящие

через расположенные перед фоторецепторами

капилляры лейкоциты при взгляде на синий

свет могут восприниматься как мелкие

светлые движущиеся точки. Данное явление

известно как энтопический феномен синего

поля (или феномен Ширера). Кроме фоторецепторных

и ганглионарных нейронов в сетчатке присутствуют

и биполярные нервные клетки, которые,

располагаясь между первыми и вторыми,

осуществляют между ними контакты, а также

горизонтальные и амакриновые клетки,

осуществляющие горизонтальные связи

в сетчатке. Между слоем ганглионарных

клеток и слоем палочек и колбочек находятся

два слоя сплетений нервных волокон со

множеством синаптических контактов.

Это наружный плексиформный (сплетеневидный)

слой и внутренний плексиформный слой.

В первом осуществляются контакты между

палочками и колбочками посредством вертикально

ориентированных биполярных клеток, во

втором — сигнал переключается с биполярных

на ганглионарные нейрноны, а также на

амакриновые клетки в вертикальном и горизонтальном

направлении.

Таким

образом, наружный нуклеарный слой сетчатки

содержит тела фотосенсорных клеток,

внутренний нуклеарный слой содержит

тела биполярных, горизонтальных и

амакриновых клеток, а ганглионарный

слой содержит ганглионарный клетки, а

также небольшое количество перемещённых

амакриновых клеток. Все слои сетчатки

пронизаны радиальными глиальными клетками

Мюллера.

Наружная

пограничная мембрана образована из

синаптических комплексов, расположенных

между фоторецепторным и наружным

ганглионарным слоями. Слой нервных волокон

образован из аксонов ганглионарных клеток.

Внутренняя пограничная мембрана образована

из базальных мембран мюллеровских клеток,

а также окончаний их отростков. Лишённые

шванновских оболочек аксоны ганглионарных

клеток, достигая внутренней границы сетчатки,

поворачивают под прямым углом и направляются

к месту формирования зрительного нерва.

Каждая сетчатка у человека содержит около

6-7 млн колбочек и 110-125 млн палочек. Эти

светочувствительные клетки распределены

неравномерно. Центральная часть сетчатки

содержит больше колбочек, периферическая

содержит больше палочек. В центральной

части пятна в области ямки колбочки имеют

минимальные размеры и мозаично упорядочены

в виде компактных шестиграных структур.

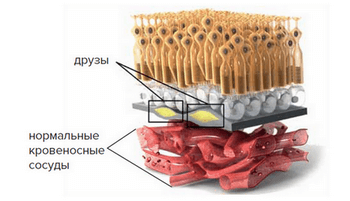

Рассмотрим

строение сетчатки более подробно.

К сосудистой оболочке по всей ее внутренней

поверхности прилегает пигментный

слой эпителиальных клеток. Перед

пигментным слоем, примыкая к нему,

лежит самая внутренняя из оболочек

глаза – сетчатая оболочка, или

ретина. Она выполняет основную функцию

глаза – воспринимает формируемое оптикой

глаза изображение внешнего мира, преобразует

его в нервное возбуждение и направляет

в мозг. Строение сетчатки чрезвычайно

сложно. Обычно в ней насчитывают десять

слоев.

Рис.

1 – Схема разреза через сетчатку глаза

(а) и увеличенный фрагмент сетчатки с

указанием относительного расположения

основного типов клеток (б)

На

рисунке 1a дана схема поперечного разреза

через сетчатку глаза, а на рисунке 1б –

увеличенный фрагмент сетчатки с указанием

относительного расположения основных

типов клеток. Во внешнем слое 1, непосредственно

примыкающим к сосудистой оболочке, расположены

клетки, окрашенные черным пигментом.

Затем идут основные элементы зрительного

восприятия 2, называемые по внешнему виду

палочками и колбочками. Слои 3 – 5 соответствуют

нервным волокнам, подходящим к палочкам

и колбочкам. За этими слоями расположены

так называемые зернистые слои, также

связанные нервными волокнами. Слой 8 –

это ганглиозные клетки, каждая из которых

соединена с нервными волокнами, расположенными

в слое 9. Слой 10 – внутренняя ограничивающая

оболочка. Каждое нервное волокно заканчивается

либо колбочкой, либо группой палочек.

Светочувствительным слоем служит второй,

где находятся палочки и колбочки. Общее

число палочек и колбочек в сетчатке одного

глаза достигает примерно 140 млн., из них

около 7 млн. колбочек.

Сетчатка

глаза — это сложное переплетение

нервных клеток и нервных волокон,

соединяющих нервные клетки между

собой и связывающих глаз с

корой головного мозга.

Основными

светочувствительными элементами (рецепторами)

сетчатки являются два вида клеток:

палочки

(высота 30 мкм, толщина 2 мкм);

колбочки

(высота 10 мкм, толщина 6-7 мкм).

Палочки

и колбочки различаются по своим

функциям: палочки обладают большей

чувствительностью, но не различают цветов

и являются аппаратом сумеречного зрения

(зрения при слабом освещении); колбочки

чувствительны к цветам, но зато менее

чувствительны к свету и поэтому являются

аппаратом дневного зрения.

Всего

в глазу располагается около 130 миллионов

палочек и 7 миллионов колбочек. Распределение

рецепторов на сетчатке неравномерно:

в области желтого пятна преобладают колбочки,

а палочек очень мало; к периферии сетчатки,

наоборот, число колбочек быстро уменьшается

и остаются одни только палочки.

На

сетчатке имеется особая область, лежащая

не на оптической оси, а немного в

стороне от нее, ближе к височной

части головы, называемая желтым пятном

из-за своего цвета. Эта часть сетчатки

имеет в середине небольшое центральное

углубление — центральную ямку.

По

направлению к этому углублению

толщина сетчатки в желтом пятне

уменьшается, исчезают почти все

промежуточные ее слои и остаются

практически только палочки и

колбочки с их нервными окончаниями.

В самой ямке отсутствуют и

палочки, так что в ней все дно выстлано

только колбочками. Диаметр желтого пятна

составляет около 1 мм, а соответствующее

ему поле зрения глаза — б-8°. Диаметр же

центральной ямки равен примерно 0,4 мм,

а поле зрения составляет около 1°.

В

желтом пятне к большинству колбочек

подходят отдельные волокна зрительного

нерва. Вне пределов желтого пятна одно

волокно зрительного нерва всегда обслуживает

целые группы колбочек или палочек. По

этой причине только в области ямки и желтого

пятна глаз может различать тонкие детали,

в остальных местах сетчатки целые группы

элементов, занимающих сравнительно большую

площадь, одновременно передают свое раздражение

одному нервному волокну, и воспринимаемая

сознанием картина становится грубой,

лишенной деталей. Всякое уклонение изображения

в сторону от ямки влечет за собой уменьшение

четкости изображения, а когда изображение

сходит с желтого пятна, то различение

мелких деталей предмета совершенно прекращается.

Периферическая часть сетчатки служит

в основном для ориентирования в пространстве.

Источник

Первую сою статью я начну с того, что расскажу вам о зрительном органе нашего организма это глаз.

Глаз – орган зрительной системы человека, обладающий способностью воспринимать свет и обеспечивать функцию зрения. У человека через глаз поступает 90% информации из окружающего мира.

Роговица – это природная линза, это передняя, наиболее выпуклая прозрачная часть глазного яблока. Роговица не содержит кровеносных сосудов, но имеет нервные окончания. Помимо защитной функции, она также выполняет функцию преломления света.

Склера – задняя, непрозрачная, белесоватая внешняя оболочка глазного яблока, переходящая в передней части глазного яблока в прозрачную роговицу. К склере крепятся глазодвигательные мышцы.

Радужная оболочка (радужка) – это «живая» диафрагма. Находится между роговицей и хрусталиком. Имеет вид фронтально расположенного диска с отверстием (зрачком) посередине. Своим наружным краем радужка переходит в ресничное тело, а внутренним ограничивает отверстие зрачка.

Хрусталик («живая линза») — прозрачное эластичное образование в капсуле, имеющее форму двояковыпуклой линзы. Хрусталик обладает интересной особенностью – с помощью связок и мышц вокруг, он может изменять свою кривизну, что, в свою очередь, изменяет направление световых лучей.

Цилиарная мышца – внутренняя парная мышца глаза, которая обеспечивает аккомодацию. С помощью цилиарной мышцы происходит изменение кривизны хрусталика и человек может четко видеть предметы на различных расстояниях.

Стекловидное тело – гелеобразная прозрачная субстанция, расположенная в заднем отделе глаза, за хрусталиком. Поддерживает форму глазного яблока, принимает участие в преломлении световых лучей.

Сетчатка – рецепторная часть зрительного анализатора. Здесь происходят восприятие света и передача информации в центральную нервную систему.

В сетчатке мы можем найти главные для нас элементы:

· Фоторецепторы – палочки и колбочки. Представляют собой нейроны с отростками разной формы. Палочки отвечают за сумеречное и ночное зрение, колбочки – за остроту зрения и цветовосприятие (дневное зрение).

· Диск выхода зрительного нерва – место выхода из глаза зрительного нерва. Здесь нет ни палочек, ни колбочек, поэтому человек не видит этим местом. По зрительному нерву импульсы попадают в наш головной мозг, который и формирует изображение.

· Жёлтое пятно (макула) – находится на сетчатке, как правило, напротив зрачка. При нормальной работе глаза лучи света должны фокусироваться четко на макуле.

За счет чего же движется глаз ?

Он самый подвижный из всех органов человеческого организма.Различные движения глаза, повороты в стороны, вверх, вниз, обеспечивают глазодвигательные мышцы, расположенные в глазнице.Всего их 6: 4 прямые мышцы крепятся к передней части склеры и 2 косые, прикрепляются к задней части склеры.

Зрительные функции.

Зрение — это основная функция глаз, которая складывается из нескольких этапов.

Свет, который отражается от предметов, движется в глаз. Далее он проходит и преломляется через роговицу, хрусталик, стекловидное тело и попадает на сетчатку.

Бинокулярное зрение – это способность зрительной системы воспринимать изображения одновременно двумя глазами, как единый объёмный образ.

Нормальное бинокулярное зрение возможно при определённых условиях:

· согласованная работа всех глазодвигательных мышц, обеспечивающая параллельное положение глазных яблок при взгляде вдаль и соответствующее сведение зрительных осей (конвергенция) при взгляде вблизи, а также правильные ассоциированные движения глаз в направлении рассматриваемого объекта.

· расположение глаз в одной фронтальной и горизонтальной плоскости.

· острота зрения обоих глаз не менее 0,3-0,4, т.е. достаточная для формирования чёткого изображения на сетчатке.

равные величины изображений на сетчатке обоих глаз (при анизометропии до 2,0 Дптр).

Анизометропия – это когда у человека глаза имеют разную рефракцию, например, левый -2.0 Дптр, а правый -1.5 Дптр. В таком примере анизометропия составит 0,5 Дптр.

Конвергенция и дивергенция.

При рассматривании предметов, глаза человека движутся координированно. Такие движения глаз называются содружественными.

При рассматривании близко расположенных предметов зрительные оси глаз сближаются (сводятся) – этот процесс называется конвергенцией.

При рассматривании предметов вдалеке, положение зрительных осей приближается к параллельному – данное разведение осей называется дивергенция.

Аккомодация.

За счет изменения формы хрусталика происходит фокусировка изображения. Хрусталик меняет кривизну в зависимости от расстояния между глазом и предметом (аккомодация глаза).

Аккомодация – это способность глаза приспосабливаться к чёткому различению предметов, расположенных на разных расстояниях от глаза. Количественно аккомодацию характеризуют две величины: длина (расстояние между ближайшей и дальнейшей точками ясного зрения) и объём (разница в показателях рефракции глаз (в диоптриях) при установке к ближайшей и самой дальней точкам ясного видения). С возрастом, волокна хрусталика уплотняются, и эластичность уменьшается, вследствие чего способность к аккомодации снижается.

Поле зрения – пространство, воспринимаемое глазом при неподвижном взгляде. Это пространство и по горизонтали, и по вертикали!

Цветоощущение — способность человека различать цвет видимых объектов (дневное видение). За эту функцию отвечают колбочки, расположенные в сетчатке.

Светоощущение — это способность зрительного анализатора воспринимать свет и различать степени его яркости (ночное видение). Это функция, за которую отвечают палочки, расположенные в сетчатке.

Светоадаптация – это способность глаза проявлять световую чувствительность при различной освещённости. Принято различать:

· световую адаптацию, которая протекает в течение первых секунд, затем замедляется и заканчивается к концу 1-й минуты, но может увеличиваться до 3 — 5 минут в зависимости от яркости светового потока, после чего светочувствительность глаза уже не увеличивается;

темновую адаптацию — изменение световой чувствительности в процессе темновой адаптации происходит медленнее. При этом световая чувствительность нарастает в течение 20-30 мин, затем нарастание замедляется, и только к 50-60 мин достигается максимальная адаптация. Дальнейшее повышение светочувствительности наблюдается не всегда и бывает незначительным.

Длительность процесса световой и темновой адаптации зависит от уровня предшествующей освещенности: чем более резок перепад уровней освещенности, тем длительнее адаптация.

Острота зрения – это способность глаза распознавать минимальные по размеру объекты на расстоянии более 5 метров. Она, в первую очередь, зависит от правильного соотношения оптической силы глаза к его длине.

Дефекты зрения.

Миопия или близорукость — дефект зрения, при котором изображение формируется не на сетчатке, а перед ней. Коррекция миопии осуществляется рассеивающими (отрицательными) линзами.

Гиперметропия или дальнозоркость — дефект зрения, при котором изображение формируется за сетчаткой. Коррекция гиперметропии осуществляется собирающими (положительными) линзами.

Астигматизм — дефект зрения, возникающий вследствие неправильной (не сферичной) формы роговицы (реже — хрусталика). Коррекция осуществляется цилиндрическими очковыми линзами.

Пресбиопия — возрастное ослабление аккомодации глаза.

Коррекция, как правило, осуществляется офисными или прогрессивными линзами (самый удобный и современный способ). Как уже говорили выше, с возрастом волокна хрусталика уплотняются, а эластичность уменьшается, вследствие чего снижается способность к аккомодации.

P.S.

Материалы взяты из личной библиотеки.

Ставьте лайки и ждите новых статей про оптику.

Источник