Сосудистая нейропатия глаз симптомы и лечение

Нейропатия зрительного нерва — опасная патология, которая может привести к потере зрения. Недуг не является самостоятельным и часто становится следствием других заболеваний. Из этой статьи Вы узнаете все подробности об этом состоянии: его формы, причины развития, признаки, а также особенности диагностики и дальнейшего лечения.

Что такое нейропатия зрительного нерва?

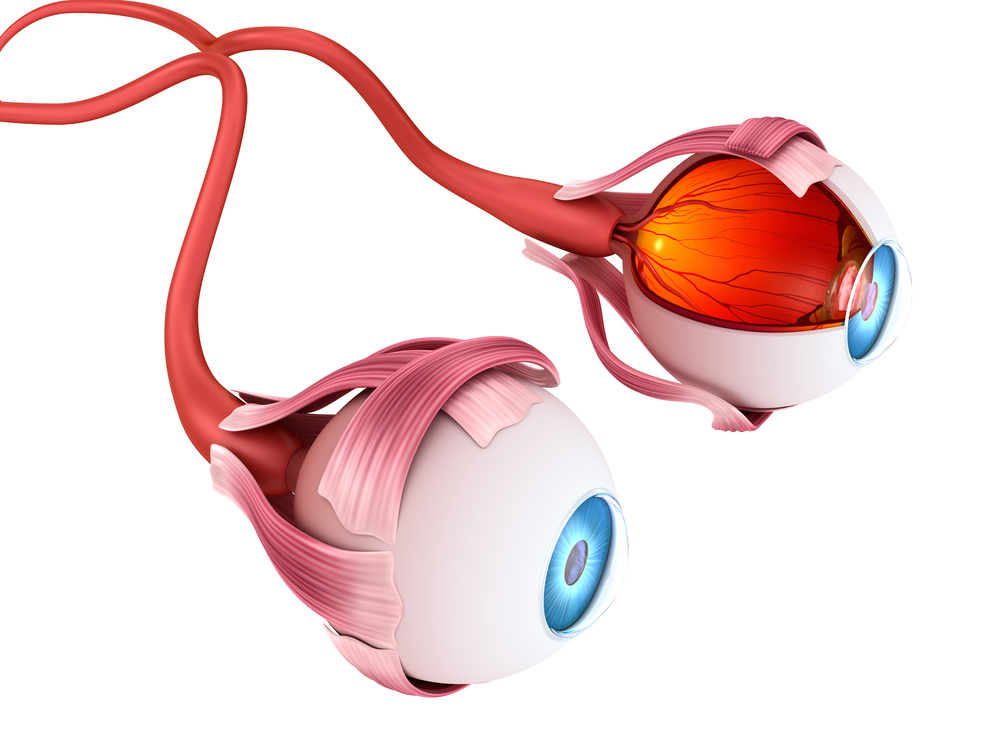

Одним из важнейших элементов структуры глазного яблока является зрительный нерв. Его анатомия достаточно сложная и имеет большое значение в обеспечении четкого зрения. С помощью зрительного нерва происходит передача нервных импульсов от глаз к мозгу и обратно. Важную роль в этом процессе играет состояние интрабульбарного отдела. Он расположен в пределах глазного яблока от стекловидного тела до наружного слоя склеральной оболочки. Из-за нарушения кровообращения в интрабульбарном отделе зрительный нерв повреждается. Его ткани получают меньше питательных веществ, которые необходимы для нормальной работы. Следствием этого становится нейропатия глаза.

Патология обычно развивается у людей в возрасте 50-60 лет. Чаще всего этому недугу подвержены мужчины. Это опасное состояние, которое может привести к снижению зоркости, нарушению периферического зрения, «цветовой слепоте», образованию скотом — темных пятен, которые нарушают видимость. Самым серьезным следствием патологии является полная слепота. Нейропатия зрительного нерва не относится к самостоятельным офтальмологическим заболеваниям. Это одно из проявлений других болезней. К таковым врачи относят:

- атеросклероз;

- сахарный диабет;

- сердечную дисфункцию;

- ревматоидный артрит;

- гипертонию.

Второе название нейропатии зрительного нерва — нейрооптикопатия или ишемическая нейропатия. Это состояние легко спутать с невритом. На самом же деле это разные патологии и отличать их очень важно. Для того, чтобы не спутать нейропатию глаза с другими нарушениями в работе органов зрения, важно знать причины развития такого состояния, его характерные признаки, методы диагностики и лечения.

Симптомы нейропатии зрительного нерва

Патологии присуще стремительное развитие. Она возникает внезапно. Основной симптом этого недуга — снижение зоркости. Ухудшение зрения, ставшее следствием нейропатии, обычно носит временный характер. Проблемы с видимостью могут продолжаться от 10-15 минут до нескольких часов. У многих людей нейропатия становится причиной нарушения светоощущения — главной функции палочкового аппарата сетчатки. Обычно такое бывает при слабых поражениях зрительного нерва. Если же повреждения более серьезные, то резко может наступить полная слепота. К основным симптомам этого состояния окулисты относят:

- боль в глазах;

- затуманивание зрения;

- нарушение цветовосприятия;

- туннельное зрение;

- головные боли.

Сужение поля зрения, выпадение частей изображения, нарушение восприятия цветов — все это симптомы, которыми характеризуется нейропатия. Для зрительного нерва очень важна целостность. Если она нарушается может возникнуть такое состояние, как атрофия. Так называется полное или частичное разрушение волокон зрительного нерва. При неполной атрофии зрение снижается не окончательно. Это связано с тем, что нервная ткань поражена только в определенной области. Данное состояние часто приводит к проблемам с периферическим зрением — видимость за пределами фокуса внимания нарушается. Полноту изображения прерывают скотомы — «слепые» участки в поле зрения.

Передняя ишемическая нейропатия зрительного нерва

Врачи выделяют несколько видов нейропатии глаза. Наиболее распространенной является ишемическая форма этой патологии. Это состояние развивается из-за поражения зрительного нерва, которое становится следствием нарушения кровоснабжения. Происходит сдавливание нервных пучков в области глаза, что приводит к дефициту питательных компонентов. Такая форма патологии считается вторичной. Обычно ее развитие связано с сердечно-сосудистыми болезнями. К нейропатии зрительного нерва часто приводят нарушения в работе эндокринной и центральной нервной систем. Ухудшение гемодинамики в области глазных яблок врачи называют «передней нейропатией». Нарушение кровотока возникает в переднем отрезке зрительного нерва.

Патология бывает двух видов. Различаются они в зависимости от того, страдает ли человек артериитом — воспалением артериальных стенок, или нет. Неартериитическая нейропатия глаза обычно возникает внезапно. Развивается она на фоне таких заболеваний, как:

- апноэ во сне;

- коагулопатия;

- сахарный диабет;

- микроскопический полиангиит;

- микроангиопатия;

- гипертония.

У человека обычно ухудшается зрение в одном глазу. Отчетливо видно только верхнюю или нижнюю часть изображения. Поражение двух глаз одновременно встречается не часто — примерно в 15% случаев. Но ухудшиться зрение во втором глазу может не сразу. Иногда это происходит в течение 5-7 лет. Патологии чаще подвержены люди старше 50 лет. У детей это нарушение встречается крайне редко. На фоне артериита этот недуг развивается реже. Его симптомы схожи с признаками неартериитической нейропатии. В группе риска этой патологии люди старше 50 лет, которые мучаются от головных болей, челюстно-мышечных спазмов, миалгии, алопеции, снижения аппетита. Любые изменения формы диска зрительного нерва также являются причиной развития патологии.

Задняя ишемическая оптическая нейропатия

Вторая форма нейропатии возникает из-за нарушения гемодинамики в задних отделах зрительного нерва. Часто это состояние развивается вследствие сужения артерий глазного яблока. Исследования ученых позволили сделать вывод, что задняя нейропатия является одной из основных причин снижения зрения, полной слепоты у людей разного возраста. Многие заболевания, которые связаны с ишемическими нарушениями, «помолодели» за последние годы. С гипертонией, гипотонией, атеросклерозом все чаще сталкиваются люди среднего возраста и молодежь.В случае острого нарушения кровообращения зрительного нерва факторами, которые предшествуют возникновению патологии, выступают склеротические поражения и тромбоэмболии. Основная причина этого состояния — снижение гемодинамики из-за сужения артериального просвета. Такое нарушение врачи называют ишемией. Она часто приводит к нарушению функционирования зрительного нерва. Скорость развития патологии зависит от многих факторов. Среди них:

- атеросклероз;

- длительность ишемии;

- быстрота снижения кровотока;

- снижение содержание кислорода в тканях;

- нарушения центральной нервной системы;

- поражения почечных тканей;

- гипертония.

В отличии от передней формы нейропатии глаза, задняя возникает спонтанно. В группе риска — люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но наличие в анамнезе пациента этих недугов не является обязательным условием развития зрительной патологии. Часто задняя форма нейропатии возникает из-за поражения центральной вены сетчатки, диабетической ангиоретинопатии, сужения глазничных артерий, черепно-мозговых травм. Задняя ишемическая оптическая нейропатия опасна тем, что может привести к полной слепоте. Исследования ученых позволили сделать вывод, что задняя нейропатия является одной из основных причин снижения и утраты зрения у людей разного возраста.

Диагностика нейропатии зрительного нерва

При обнаружении симптомов данного недуга пациенту следует записаться на прием к окулисту. Обследование у врача должно включать в себя осмотр структур глаза, проверку остроты зрения, офтальмоскопию — осмотр глазного дна. В зависимости от состояния глаз перечень исследований может быть дополнен. Тест на преломление, цветовое тестирование, периметрия — обследование полей зрения с помощью специального устройства — это наиболее распространенные процедуры, которые окулисты проводят дополнительно. При тяжелых формах недуга врач может назначит УЗИ глаза, электроокулографию, реоофтальмографию. Эти исследования позволяют окулисту детально оценить состояние глазного кровотока.

В некоторых случаях врач рекомендует пациенту посетить и узких специалистов: невролога, кардиолога, гематолога, эндокринолога. Консультация широкого круга профессионалов позволяет назначить эффективное лечение, приступать к которому следует незамедлительно.

Лечение зрительной нейропатии

Обязательное условие лечения недуга — его незамедлительность. Важно не допустить гибели нервных клеток, которая наступает в результате продолжительного нарушения гемодинамики. При ишемии рекомендуется вызвать «скорую помощь». Фельдшер внутривенно введет раствор «Эуфиллина» — 5 или 10 мл, в зависимости от тяжести состояния больного. Неотложная терапия также включает в себя прием «Нитроглицерина» и, при необходимости, вдыхание паров нашатырного спирта.

Лечение нейропатии зрительного нерва должно проводиться в условиях стационара. Для устранения этого состояния врачи используют кортикостероидные препараты, например:

- «Кенакорт»;

- «Преднизолон»;

- «Гидрокортизон»;

- «Синафлан»;

- «Локоид».

Кортикостероидные препараты врачи назначают для снятия отека. Эти лекарственные средства являются гормональными, потому допустимость их использования в лечении нейропатии глаза должна быть согласована после полного обследования больного.

Терапия патологии обязательно должна включать в себя назначение антикоагулянтов — препаратов, которые улучшают свертываемость крови. Они препятствуют образованию тромбов и способствуют нормализации гемодинамики. Это такие препараты, как:

- «Гепарин»;

- «Варфарин»;

- «Дикумарин»;

- «Фенилин»;

- «Гирудин».

Особое внимание при лечении нейропатии зрительного нерва необходимо уделять основному заболеванию, на фоне которого развилась офтальмологическая патология. Для нормализации артериального давления врачи обычно назначают:

- «Эналаприл»;

- «Метопролол»;

- «Верошпирон»;

- «Кизиноприл»;

- «Верапамил».

При лечении недуга врачи часто назначают ноотропные препараты. Это своеобразные «таблетки для мозга», прием которых улучшает умственные процессы. В терапии патологии они помогают активизировать обмен веществ в нервных клетках. Особенно эффективны:

- «Глицин»;

- «Пирацетам»;

- «Фенотропил»;

- «Пиритинол»;

- «Пантогам».

Прием целого комплекса лекарственных средств негативно сказывается на общем состоянии организма. Иммунитет человека снижается. Поэтому следует поддерживать иммунную систему. Для того, чтобы лечение нейропатии оказалось эффективным и не нанесло вреда здоровью, рекомендуется дополнить список препаратов витаминами групп В, С и Е. Они могут быть назначены в форме таблеток и внутримышечных инъекций. Любые лекарства должен назначать только врач.

Источник

Оптической нейропатией называют поражение волокон зрительного нерва, что сопровождается его атрофической дегенерацией с развитием характерных клинических симптомов. Ранее это состояние обозначали термином «атрофия зрительного нерва», но в настоящее время офтальмологи рекомендуют его не использовать.

Оптическая нейропатия является не самостоятельно возникающей патологией, а одним из проявлений или следствием целого ряда заболеваний. Поэтому пациенты с таким диагнозом встречаются в практике врачей различного профиля: окулиста, невролога, эндокринолога, травматологов, челюстно-лицевых хирургов и даже онкологов.

Патогенез

Оптическая нейропатия развивается в результате ишемии (недостаточного кровоснабжения) волокон зрительного нерва, привести к которой может целый ряд заболеваний.

Оптическая нейропатия развивается в результате ишемии (недостаточного кровоснабжения) волокон зрительного нерва, привести к которой может целый ряд заболеваний.

Какой бы ни была причина поражения зрительного нерва, ключевыми патогенетическими моментами являются ишемия нервных волокон с ослаблением антиоксидантного защитного механизма. Этому могут способствовать различные этиологические механизмы:

- компрессия (сдавливание) извне нервных волокон;

- недостаточность кровоснабжения с развитием ишемии, при этом значение имеют нарушения артериального и венозного кровотока;

- метаболические нарушения и интоксикации, сопровождающиеся активацией нейротоксических и перекисных реакций;

- воспалительный процесс;

- механическое повреждение нервных волокон (травмы);

- нарушения центрального генеза (на уровне головного мозга);

- радиационное поражение;

- врожденные аномалии.

Если повреждения принимают необратимый и прогрессирующий характер, нервные волокна гибнут и замещаются глиозной тканью. Причем патологический процесс имеет тенденцию к распространению, поэтому оптическая нейропатия в большинстве случаев склонна к нарастанию. Область появления первичного очага и скорость дегенерации (атрофии) нерва зависят от этиологии (причины).

Что приводит к дегенерации зрительного нерва

Заболеваний, способных провоцировать развитие оптической нейропатии, достаточно много. По механизму поражения зрительного нерва все их можно подразделить на несколько групп:

- Заболевания с преимущественно сосудистым патогенетическим фактором. Сюда относят сахарный диабет, гипертоническую болезнь и вторичные артериальные гипертензии любого генеза, артериальные гипотонии, височный артериит, генерализованный атеросклероз, узелковый периартериит, тромбоз магистральных сосудов цервикоцеребральной области и питающих нерв артерий.

- Состояния, приводящие к компрессии (сдавливанию извне) ствола зрительного нерва. Это тиреотоксикоз (протекающий с эндокринной офтальмопатией), любые объемные образования орбиты и зрительного канала (глиомы, лимфангиомы, гемангиомы, кисты, карциномы), все виды псевдотумора глазницы. Иногда встречается компрессия осколками после травм глазницы, гематомами (в том числе располагающимися между оболочками нерва) и инородными телами. Происходящая при этом дегенерация нервной ткани связана не только с прямой компрессией волокон. Большое значение имеет также ишемия (кислородная недостаточность) значительных участков нерва, которая развивается вследствие локального сдавливания питающих сосудов.

- Инфильтрация ствола глазного нерва. Чаще всего речь идет о прорастающих опухолях, которые бывают первичными и вторичными (метастатическими). К инфильтрации нерва могут приводить также очаги воспаления, саркоидоз, грибковая инфекция.

- Демиелинизирующие заболевания (рассеянный склероз). Обнажение нервных волокон приводит вначале к нарушению проведения по ним импульсов, а затем к необратимой дегенерации.

- Токсическая форма оптической нейропатии. Поражение зрительного нерва может быть связано с воздействием ряда промышленных токсинов, отравляющих веществ, пестицидов, алкоголя и его суррогатов. Наибольшую опасность представляет метиловый спирт, метаболиты которого (особенно формальдегид) высокотоксичны и обладают тропностью к зрительному нерву. Оптическая нейропатия может развиваться на фоне приема некоторых препаратов: например, при непереносимости сульфаниламидов, при выраженной передозировке сердечными гликозидами и амиодароном, во время лечения туберкулеза этамбутолом.

- Дистрофия зрительного нерва, обусловленная тяжелыми хроническими гиповитаминозами, и особенно критичен длительный дефицит витаминов группы В. Развитие нейропатии может быть связано с выраженными нарушениями процесса всасывания в тонком кишечнике, голоданием, соблюдением жестких нерациональных пищевых ограничений. Этот механизм поражения зрительного нерва включается и при хроническом алкоголизме, наряду с прямым токсическим действием этанола.

- Наследственная оптическая нейропатия Лебера. Поражение зрительного нерва при этом заболевании обусловлено мутациями в митохондриальной ДНК, что приводит к дефектам в работе ферментов дыхательного цикла. Следствием этого является образование избыточного количества токсичных молекул активного кислорода и хронический энергетический дефицит с нарушением работы нервных клеток и их последующей гибелью.

Одной из самых распространенных причин оптической нейропатии является глаукома. Патогенез при этом заболевании включает постепенную гибель структур сетчатки вследствие ее хронической компрессии в деформированных ячейках опорной решетчатой пластинки склеры и включение сосудистого компонента. То есть процесс дегенерации в данном случае начинается с периферии, первоначально гибнут нейроны, затем атрофируется зрительный нерв. Такой же механизм свойственен и другим патологическим состояниям, протекающим с клинически значимым повышением внутриглазного давления.

Клинические проявления

«Первым звоночком» оптической нейропатии может стать затуманивание зрения.

«Первым звоночком» оптической нейропатии может стать затуманивание зрения.

В среднем глазной нерв содержит около 1–1,2 млн нейрональных волокон, каждое из которых покрыто миелиновой оболочкой. Такое строение обеспечивает изоляцию проводимых импульсов и повышает скорость их передачи. Именно поражение этих волокон на любом участке нерва чаще всего и обуславливает появление симптомов, независимо от этиологии процесса и локализации первичного очага дегенерации.

К основным клиническим проявлениям оптической нейропатии относят:

- Снижение остроты зрения, причем это нарушение не поддается адекватной коррекции с помощью очков/линз. Первоначально пациенты могут говорить о затуманивании зрения.

- Изменение цветовосприятия.

- Изменение полей зрения. Могут выпадать отделы и квадранты, появляться центральные и парацентральные скотомы (дефекты в виде слепых участков, не воспринимающих световую стимуляцию). При выраженном концентрическом сужении полей говорят о формировании туннельного зрения.

Эти нарушения могут появляться и прогрессировать с различной скоростью, причем нередко они асимметричные или даже односторонние. К дополнительным и не всегда обнаруживаемым симптомам относят боли за глазным яблоком или внутри него, изменение положения и подвижности глазного яблока. Следует понимать, что все они являются признаками первичного заболевания, а не следствием поражения зрительного нерва.

Особенности некоторых форм оптической нейропатии

Несмотря на однотипность симптомов, оптическая нейропатия различного происхождения имеет некоторые особенности.

- При задней ишемической нейропатии симптомы обычно нарастают постепенно и асимметрично. Их появление связано с хроническим нарушением кровоснабжения внутриорбитальной части глазного нерва на фоне поражения сонных артерий и их ветвей. Поэтому этот вариант оптической нейропатии чаще встречается у людей старшего возраста, страдающих от атеросклероза, артериальной гипертензии, сахарного диабета. Возможно наличие и других сосудистых факторов. При задней ишемической нейропатии нередко отмечаются колебания состояния с ухудшением качества зрения после приема горячей ванны, посещения сауны/бани, сразу после пробуждения, при волнении и физической нагрузке. Причем спровоцировать нарастание ишемии нерва может как повышение, так и снижение общего артериального давления.

- При передней ишемической нейропатии симптоматика появляется остро и быстро нарастает. Она обусловлена острой гипоксией переднего участка зрительного нерва (в области соска). Развиваются отек и инфаркты, нередко обнаруживаются также небольшие линейные очаги кровоизлияний в сетчатке. Нарушения чаще всего односторонние и необратимые, уже через 2-3 недели в стволе зрительного нерва отмечаются атрофические явления.

- При эндокринной оптической нейропатии нарушения зрения развиваются подостро и связаны с декомпенсированным отечным экзофтальмом. Веностаз, повышенное внутриорбитальное давление, отек глазодвигательных мышц и орбитальной клетчатки, ухудшение перфузии крови по артериям – все это приводит к компрессии и ишемии зрительного нерва. При адекватной коррекции эндокринного статуса и уменьшении выраженности офтальмопатии возможна частичная редукция симптомов.

Диагностика

Диагностика оптической нейропатии направлена на уточнение этиологии выраженности процесса. Но объем назначаемого врачом обследования зачастую зависит не только от общей клинической картины и предполагаемой первопричины, но и от оснащения медучреждения. Причем большинству пациентов помимо консультации окулиста (офтальмолога) требуется еще обращение к другим специалистам.

Диагностика оптической нейропатии включает следующие методы и исследования:

- Оценка остроты зрения. При выраженных нарушениях удается провести только тест на светоощущение.

- Определение полей зрения. Позволяет выявить их сужение, выпадение секторов и квадрантов, наличие скотом.

- Тестирование цветовосприятия.

- Офтальмоскопия – осмотр глазного дна с использованием офтальмоскопа, оптимально проводить это обследование при медикаментозно расширенном зрачке. Позволяет оценить состояние дисков зрительных нервов, сетчатки и ее сосудов. При оптической нейропатии могут быть выявлены бледность диска, изменение его цвета на сероватый, стушеванность или расширение границ, выбухание в стекловидное тело. Часто выявляются отек смежных участков сетчатки, расширение или сужение сосудов (артерий, вен), иногда кровоизлияния. В зоне диска может быть виден экссудат, который выглядит как ватообразные наслоения. Но при задней ишемической нейропатии офтальмоскопия поначалу обычно не выявляет никаких изменений на глазном дне.

- УЗДГ артерий: глазных, околоорбитальной области (особенно надблоковых), сонных, позвоночных. В настоящее время все шире используется лазерная допплерография.

- Ангиография сосудов сетчатки.

- Оценка физиологической активности зрительных нервов, с определением порога их электрической чувствительности, паттерн-ЭРГ, .

- Исследования, позволяющие оценить состояние костей черепа и особенно область турецкого седла (рентгенография, КТ, МРТ). С их помощью можно также выявить инородные тела, признаки объемных образований и повышения внутричерепного давления.

- Статическая компьютерная периметрия.

- Лабораторная диагностика: биохимический анализ крови с оценкой липидной панели и уровня глюкозы, исследование свертывающей системы. При наличии клинических признаков В12-дефицитного состояния определяют уровень соответствующего витамина в сыворотке крови.

Могут быть показаны консультации невролога (или нейрохирурга), сосудистого хирурга, эндокринолога, терапевта.

Принципы лечения

Лечение оптической нейропатии должно быть начато как можно раньше и быть комплексным, включая в себя сосудорасширяющие, противоотечные, нейропротекторные и другие препараты.

Лечение оптической нейропатии должно быть начато как можно раньше и быть комплексным, включая в себя сосудорасширяющие, противоотечные, нейропротекторные и другие препараты.

Схема лечения оптической нейропатии зависит от этиологии поражения зрительного нерва, остроты и выраженности симптомов. В некоторых случаях показана экстренная госпитализация, в других врач рекомендует продолжительную амбулаторную терапию. А у ряда пациентов решается вопрос о хирургическом лечении.

При острых сосудистых офтальмопатиях терапия должна быть начата как можно раньше, это позволит ограничить зону ишемии и улучшит прогноз. Желательно, чтобы схема комплексного медикаментозного лечения была согласована несколькими специалистами, чаще всего требуется совместная работа окулиста, невролога и терапевта.

Терапия сосудистой офтальмопатии включает несколько групп препаратов:

- Сосудорасширяющие средства, позволяющие уменьшить рефлекторный спазм сосудов в смежных с ишемией зонах и улучшить перфузию крови по пораженным артериям.

- Противоотечные средства. Их применение направлено на уменьшение отека в соседних частично ишемизированных зонах, что будет способствовать снижению компрессии самого нерва и питающих его сосудов.

- Антикоагулянты для коррекции уже имеющихся тромботических нарушений и профилактики вторичных тромбозов. Особое значение имеет гепарин, который помимо прямого антикоагуляционного действия обладает также сосудорасширяющим и некоторым противовоспалительным эффектами. Препарат может использоваться для системной и местной терапии, его вводят внутримышечно, подкожно, субконъюнктивально и парабульбарно.

- Дезагреганты для улучшения реологических свойств крови и снижения риска тромботических осложнений.

- Витаминотерапия, целесообразным является применение нейротропных витаминов группы В.

- Препараты с нейропротекторным действием.

- Глюкокортикоиды. Используются не у всех пациентов, решение об их назначении принимается индивидуально.

- Метаболическая и рассасывающая терапия.

По возможности используется также оксигенотерапия. В восстановительном периоде показаны лазеротерапия, магнитная и электрическая стимуляция зрительных нервов. А выявленные сосудистые факторы (атеросклероз, артериальная гипертония, гипотония и пр.) подлежат коррекции.

При других формах оптической нейропатии также обязательно воздействуют на этиологический фактор. Например, при эндокринной офтальмопатии первостепенное значение имеет стабилизация гормонального статуса. При посттравматических компрессиях стараются удалить инородные тела и восстановить физиологическую форму глазницы, эвакуировать крупные гематомы.

Прогноз

К сожалению, симптомы оптической нейропатии редко полностью редуцируются даже при рано начатой адекватной терапии. К хорошим результатам относят частичное восстановление зрения и отсутствие склонности к прогрессии симптомов в отдаленном периоде. У большинства пациентов сохраняются дефекты периферического зрения и снижение остроты зрения, что связано с развитием необратимой атрофии нерва. А хроническая сосудистая нейропатия обычно склонна к медленной и неуклонной прогрессии.

После снятия остроты состояния и стабилизации симптоматики первостепенное значение приобретает профилактика повторных ишемических атак и сдерживание процесса нейродегенерации. Чаще всего назначается длительная поддерживающая терапия, направленная на профилактику тромбозов, улучшение липидного профиля крови. Нередко рекомендуются повторные курсы с использованием сосудистых препаратов, а в случае эндокринной офтальмопатии пациент направляется к эндокринологу для адекватной коррекции имеющихся нарушений.

Врач-невролог К. Фирсов читает лекцию о наследственной атрофии зрительных нервов Лебера:

Источник