Силиконовая тампонада в современной хирургии отслойки сетчатки

Любые регматогенные и травматические отслойки сетчатки, при наличии одного либо нескольких ее разрывов, требуют выполнения оперативного вмешательства под названием тампонада витреальной полости. Для ее проведения используют газ, перфторорганические соединения (ПФОС), силиконовое масло. Сравнительная характеристика некоторых методов тампонады сетчатки рассмотрена в этой статье.

Для чего нужна тампонада витреальной полости?

В процессе заполнения витреальной полости внутриглазной жидкостью удаление желированной гиалуроновой кислоты становится причиной значительного снижения ее вязкости. Градиент давления снижается, что способно вызвать отслойку пигментного эпителия сетчатки, с распространением на всю ее площадь.

После операции витрэктомии субклинические разрывы сетчатки довольно часто становятся нестабильными. Даже малые по площади разрывы сетчатки, спустя несколько часов или дней, могут провоцировать тотальную отслойку сетчатой оболочки.

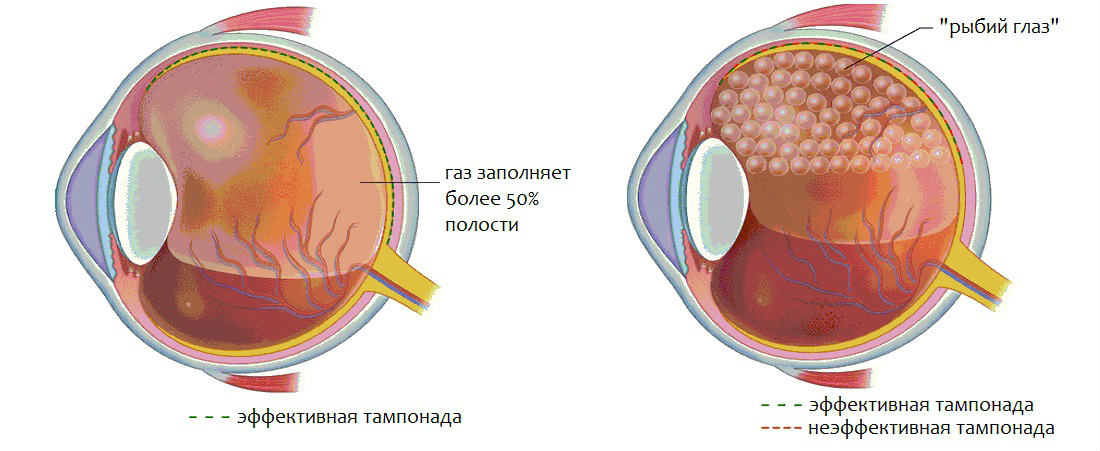

Для максимально плотного прилегания сетчатки для ее надежной фиксации в течение 10-14 дней применяют укрепление сетчатки с помощью лазерной или криоретинопексии. Пневморетинопексия посредством SF6 (газ фторид серы) либо SF6 в смеси с воздухом часто продолжается до 7-14 дней, когда этот газ или изобарическая газовоздушная смесь при заполнении витреальной полости, дает возможность не прибегать к более длительной тампонады с помощью C3F8 (газ перфторпропан).

Тампонада разрывов сетчатки с помощью ПФОС

В ходе исследований выполнения среднесрочной операции тампонады витреальной полости перфторорганическими соединениями, при наличии нижних и масштабных разрывов сетчатки, были установлены положительные и отрицательные моменты проведенного вмешательства. К положительным моментам можно отнести следующее:

- Пациенты имеют возможность сидеть, наклоняться, лежать вверх лицом.

- Отсутствует изменение рефракции, птоз, косоглазие, воспаления, болевые ощущения, что характерно для склерального пломбирования.

- Возможны перелеты на самолете.

Недостатками метода специалисты называют:

- Необходимость оперативного вмешательства повторно для замены ПФОС (как при применении силиконового масла).

- Проникновение частиц ПФОС в витреальную полость и переднюю камеру глаза.

При прилипании остатков ПФОС к плоской части цилиарного тела и цинновым связкам, удалить их даже хирургически не удается. По мнению некоторых специалистов, ПФОС обладают токсическим воздействием на ткани глаза, однако практика не подтверждает такое их воздействие, зрительные способности пациентов не нарушаются. В некоторых случаях возможно легкое воспаление ткани сетчатки и хрусталика, но спустя несколько недель после удаления ПФОС оно проходит. При проникновении ПФОС в переднюю камеру глаза возможен рост уровня ВГД.

Технически данная операция очень схожа с техникой витрэктомии с тампонадой газовоздушной смесью, а также с эндоскопической лазерной коагуляцией. Сначала также выполняется круговое удаление витреоретинальных тракций, с особым упором на имеющиеся разрывы сетчатки. Для проведения адекватной периферической витрэктомии требуется обязательная широкоугольная визуализация, иногда — вдавление склеры.

Вторым этапом вмешательства становится введение ПФОС, которое осуществляется посредством двухходовой канюли в завершении витрэктомии. ПФОС вводится над диском зрительного нерва, для того, чтобы инфузионный раствор мог оттекать сквозь наружное отверстие канюли, внутриглазное давление оставалось стабильным, без повышения.

На третьем этапе операции проводится сливная лазерная коагуляция всех разрывов, а также подозрительных участков потенциального разрыва. Манипуляции осуществляются 25G лазерным зондом, имеющим поворотную головку. При невозможности полного удаления субретинальной жидкости, формируется небольшое дренажное отверстие для аккуратной аспирации жидкости через него, таким образом, чтобы не задеть ПФОС.

При обнаружении витреоретинальных тракций, в том числе и после введения ПФОС, их удаление осуществляется без устранения ПФОС. Для этого осторожно используется витреотом, таким образом, что порт устройства находится с наружи пузыря. Эта авторская методика получила название витрэктомии «на границе раздела фаз», с отсылом к технике вмешательства при тампонаде витреальной полости силиконовым маслом или газовоздушной смесью.

Тампонада разрывов сетчатки силиконовым маслом

В большом количестве случаев пролиферативной витреоретинопатии, требуется проведение тампонады силиконовым маслом. Кроме того, операция часто необходима в случае гигантских разрывов сетчатки или при ее больших дефектах. Это объясняется тем, что силиконовое масло на границе раздела фаз обеспечивает меньшее поверхностное натяжение, в сравнении с газовоздушной смесью или воздухом. Ткани глаза не способны его абсорбировать, поэтому силиконовое масло может на неопределенно долгое время оставаться в глазу.

Некоторые врачи ошибочно полагают, будто силиконовое масло обладает негативным воздействием, в частности:

- Токсичностью, поэтому через несколько месяцев его обязательно удалять.

- Ухудшает остроту зрения.

- Тампонада силиконовым маслом способствует развитию глаукомы.

Кроме того, среди специалистов распространено неверно мнение, что для тампонады силиконовым маслом не принципиально место введения. Что она может быть эффективной при отверстиях в макуле. Что в сравнении с силиконовым маслом, обладающим вязкостью 5000 сСт, масло с меньшей вязкостью в 1000 сСт больше эмульгируется. Также, почему то считается, что пациентам с интактной капсулой или заднекамерной ИОЛ, целесообразно выполнять заднюю периферическую иридэктомию.

Силиконовое масло, в сравнении с газовоздушной смесью, не способно увеличивать свой объем, благодаря этому пациентам с силиконовой тампонадой витреальной полости разрешается летать на самолетах. Когда ретинопексия выполняется вокруг нижних разрывов, такую тампонаду проводят ниже горизонтального меридиана. При разрывах сетчатки с височной стороны или назальной, человек может спать на боку.

При больших разрывах ретинальной ткани и макулярных отверстиях, ретинопексию проводить нецелесообразно, так как она способна стать причиной развития пролиферативной ретинопатии (ПВР). Если после витрэктомии разрывы сетчатки недостаточно четко визуализируются, выполнение ретинопексии откладывается до момента полного удаления субретинальной жидкости, устранения воспаления и отека. Данная методика несколько напоминает технологию «ограничения регматогенного компонента для избегания ретинопексии». Для ее выполнения силиконовым маслом заменяют воздух, а не жидкость (ЗВСМ, а не ЗЖСМ).

Витрэктомия или пломбирование: что выбрать?

Витрэктомия при регматогенных отслойках сетчатки, как вариант первичной монотерапии, в сравнении с пломбированием склеры, имеет несколько значимых преимуществ. Ее проведение наиболее благоприятно с точки зрения послеоперационного развития страбизма, изменения рефракции, птоза, болевого синдрома, хемоза, конъюнктивальной гиперемии.

Для проведения витрэктомии необходимо современное микрохирургическое оборудование, включая витреотомы, имеющие достаточную скорость реза, системы широкоугольной визуализации, перфторорганические соединения. Особое внимание всегда уделяется периферической витрэктомии, особенно при удалении тракций, которые становятся причиной клапанных разрывов. Лучшая стабильность инфузионного потока достигается выполнением 25G витрэктомии, в отличие от технологий 20G или 23G. С 25G витрэктомией пациенты испытывают меньший дискомфорт, риск повреждения конъюнктивы также намного ниже, как и риск возникновения послеоперационных субконъюнктивальных геморрагий, хемоза.

Благодаря новейшему оборудованию для витреоретинальной микрохирургии, мастерству и опыту специалистов, пациенты нашей клиники могут быть уверены, что в каждом конкретном случае будут применены самые новые, эффективные и щадящие методики, приносящие наилучшие результаты в отношении зрения.

Источник

Сосновский С.В., Куликов А.Н., Качерович П.А., Романовская О.А.

Уровень развития современной витреоретинальной хирургии (ВРХ) позволяет сегодня успешно оперировать такие тяжелые формы пролиферативной витреоретинопатии (ПВР), которые еще 15-20 лет назад считались неизлечимыми и приводили не только к необратимой утрате зрения, но и вследствие субатрофии к потере глаза как органа. Новая современная аппаратура для витрэктомии, применение техники 23, 25 и 27G, современных эндолазеров, высокочистых перфторорганических жидкостей (ПФОЖ), ареактивных силиконовых масел (СМ) делают ВРХ в значительной степени атравматичной, способной не только сохранить глазное яблоко, но и восстановить предметное зрение. В случаях применения силиконовой тампонады стекловидной камеры (СК) общепринятый подход заключается в удалении силиконового масла через 1-3 мес., что, тем не менее, в 30% случаев сопровождается рецидивом отслойки сетчатки с утратой полученного послеоперационного функционального эффекта [Шишкин М.М., 2001].

Цель — оценка эффективности, определение показаний и методов профилактики осложнений долговременной силиконовой тампонады стекловидной камеры глаза с целью сохранения зрительных функций после ВРХ тяжелой ПВР.

Материал и методы

Под наблюдением находилось 17 пациентов в возрасте от 37 до 63 лет с отслойкой сетчатки (ОС), осложненной ПВР, стадии С по смешанному типу, которым в период с 2008 по 2011 гг. выполнялась комбинированная (порой многоэтапная) ВРХ. Этиология ОС в 10 случаях — регматогенная, в 7 — травматическая. Всем пациентам в конце операции выполнялась тампонада СК силиконовым маслом. В послеоперационном периоде по различным причинам удаление СМ не проводилось. С целью мониторинга использовали следующие методы исследования: визометрию, периметрию, электроретинографию (общая ЭРГ (ОЭРГ), фликкер-ЭРГ 30 Гц), определение порога электрической чувствительности (ЭЧ), определение лабильности, тонометрию, биомикроофтальмоскопию с фоторегистрацией. Сроки наблюдения — от 9 мес. до 3 лет.

Результаты

Функциональные показатели, имевшиеся у пациентов на момент принятия решения о пролонгировании силиконовой тампонады СК, представлены в таблице.

Причинами пролонгирования силиконовой тампонады СК стали (пример на рис. 1):

— наличие локальной ОС вне зоны сосудистых аркад;

— наличие фиксированных звездчатых складок на поверхности сетчатки;

— наличие прогрессирующего по данным офтальмоскопии с фоторегистрацией эпиретинального фиброза;

— наличие признаков передней ПВР в области базального витреума;

— наличие блокированных разрывов сетчатки с приподнятыми вследствие ПВР краями, что угрожает их функционированием при удалении силикона.

Перечисленные симптомы были расценены как факторы, значительно повышающие риск рецидива ОС при удалении силикона с потерей зрительных функций, которые обеспечивали пациентам как минимум способность самостоятельного перемещения в знакомом пространстве.

После принятия первичного решения на пролонгирование силиконовой тампонады особое внимание в диспансерном наблюдении уделяли исключению таких ее осложнений, как вторичная офтальмогипертензия, силиконовая кератопатия, эмульгация. В двух случаях, когда в сроки 12-18 мес. была выявлена эмульгация СМ, было произведено его удаление с повторным введением СМ. В большинстве случаев силиконовой тампонады длительностью более 6 мес. развилась катаракта, затруднявшая офтальмоскопический контроль состояния сетчатки и СМ в СК. В таких случаях выполнялась ФЭК с имплантацией ИОЛ в капсульный мешок. Таким образом создавалась прочная иридоартифакичная диафрагма, исключавшая контакт СМ с роговицей и органический блок роговично-радужного угла (РРУ). Тем самым устранялись предпосылки для развития силиконовой кератопатии и вторичной офтальмогипертензии. В последующем, при планировании силиконовой тампонады СК, ФЭК с имплантацией ИОЛ нередко выполнялась в ходе первичной ВРХ на прозрачном хрусталике, что помимо указанных преимуществ позволяло более тщательно выполнять санацию витреума на крайней периферии.

Контроль функциональных показателей и морфологического состояния глаза проводили каждые 3 мес.

Функциональные показатели в динамике пролонгированной силиконовой тампонады СК представлены в таблице.

Отсутствие статистически значимых различий функциональных показателей на фоне пролонгированной силиконовой тампонады СК позволяет говорить об отсутствии значимого негативного воздействия последней на нейрональный аппарат зрительного анализатора. Более того, в большинстве случаев наблюдается хотя и недостоверное, но либо улучшение, либо стабилизация функциональных показателей глаза.

Выводы

1. Длительная силиконовая тампонада СК, примененная у пациентов с высоким риском развития рецидива ОС вследствие ПВР, при удалении СМ в 75-87,5% случаев не вызывает угнетения зрительных функций.

2. Силиконовая тампонада СК в хирургии тяжелых форм ПВР может значительно пролонгироваться сверх общепринятых сроков для сохранения достигнутого послеоперационного функционального эффекта.

3. Показаниями для длительной силиконовой тампонады являются факторы риска рецидива отслойки сетчатки в случае удаления силикона: локальная отслойка сетчатки вне зоны сосудистых аркад; фиксированные звездчатые складки на поверхности сетчатки; прогрессирующий эпиретинальный фиброз; признаки передней ПВР, блокированные разрывы сетчатки с приподнятыми вследствие ПВР краями.

4. Иридоартифакичная диафрагма в случае силиконовой тампонады СК препятствует контакту силикона с роговицей и блокаде силиконом РРУ, что является профилактикой силиконовой дистрофии роговицы и вторичной силиконовой офтальмогипертензии. При ВРХ тяжелых форм ПВР целесообразно выполнять удаление хрусталика с имплантацией ИОЛ в неповрежденный капсульный мешок.

5. Показанием к удалению СМ в случае пролонгированной силиконовой тампонады на зрячем глазу являются эмульгация силикона.

Источник