Сетчатка глаза что это такое

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 8 сентября 2018;

проверки требуют 3 правки.

Запрос «Ретина» перенаправляется сюда; о названии особого вида ЖК-дисплеев см. Retina.

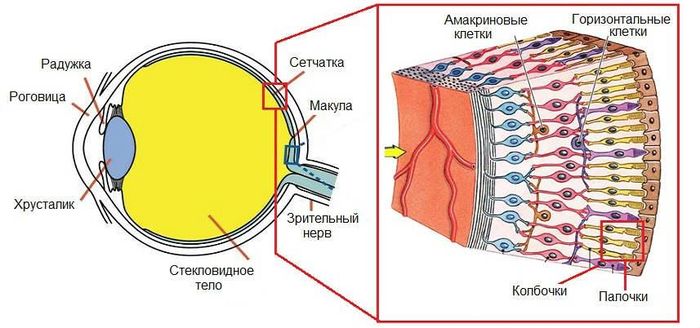

Сетча́тка (лат. retína) — внутренняя оболочка глаза, являющаяся периферическим отделом зрительного анализатора; содержит фоторецепторные клетки, обеспечивающие восприятие и преобразование электромагнитного излучения видимой части спектра в нервные импульсы, а также обеспечивает их первичную обработку.

Строение[править | править код]

Анатомически сетчатка представляет собой тонкую оболочку, прилежащую на всём своём протяжении с внутренней стороны к стекловидному телу, а с наружной — к сосудистой оболочке глазного яблока. В ней выделяют две неодинаковые по размерам части: зрительную часть — наибольшую, простирающуюся до самого ресничного тела, и переднюю — не содержащую фоточувствительных клеток — слепую часть, в которой выделяют в свою очередь ресничную и радужковую части сетчатки, соответственно частям сосудистой оболочки.

Зрительная часть сетчатки имеет неоднородное слоистое строение, доступное для изучения лишь на микроскопическом уровне и состоит из 10[2] следующих вглубь глазного яблока слоёв:

- пигментного,

- фотосенсорного,

- наружной пограничной мембраны,

- наружного зернистого слоя,

- наружного сплетениевидного слоя,

- внутреннего зернистого слоя,

- внутреннего сплетениевидного слоя,

- ганглионарных клеток,

- слоя волокон зрительного нерва,

- внутренней пограничной мембраны.

Строение сетчатки человека[править | править код]

Сетчатка глаза у взрослого человека имеет диаметральный размер 22 мм и покрывает около 72 % площади внутренней поверхности глазного яблока.

Пигментный слой сетчатки (самый наружный) с сосудистой оболочкой глаза связан более тесно, чем с остальной частью сетчатки.

Около центра сетчатки (ближе к носу) на задней её поверхности находится диск зрительного нерва, который иногда из-за отсутствия в этой части фоторецепторов называют «слепое пятно». Он выглядит как возвышающаяся бледная овальной формы зона около 3 мм². Здесь из аксонов ганглионарных нейроцитов сетчатки происходит формирование зрительного нерва. В центральной части диска имеется углубление, через которое проходят сосуды, участвующие в кровоснабжении сетчатки.

диска зрительного нерва, приблизительно в 3 мм, располагается пятно (macula), в центре которого имеется углубление, центральная ямка (fovea), являющееся наиболее чувствительным к свету участком сетчатки и отвечающее за ясное центральное зрение (жёлтое пятно). В этой области сетчатки (fovea) находятся только колбочки. Человек и другие приматы имеют одну центральную ямку в каждом глазу в противоположность некоторым видам птиц, таким как ястребы, у которых их две, а также собакам и кошкам, у которых вместо ямки в центральной части сетчатки обнаруживается полоса, так называемая зрительная полоска. Центральная часть сетчатки представлена ямкой и областью в радиусе 6 мм от неё, далее следует периферическая часть, где по мере движения вперед число палочек и колбочек уменьшается. Заканчивается внутренняя оболочка зубчатым краем, у которого фоточувствительные элементы отсутствуют.

На своём протяжении толщина сетчатки неодинакова и составляет в самой толстой своей части, у края диска зрительного нерва, не более 0,5 мм; минимальная толщина наблюдается в области ямки жёлтого пятна.

Микроскопическое строение[править | править код]

Упрощенная схема расположения нейронов сетчатки. Сетчатка состоит из нескольких слоев нейронов. Свет падает слева и проходит через все слои, достигая фоторецепторов (правый слой). От фоторецепторов сигнал передается биполярным клеткам и горизонтальным клеткам (средний слой, обозначен жёлтым цветом). Затем сигнал передается амакриновым и ганглионарным клеткам (левый слой). Эти нейроны генерируют потенциалы действия, передающиеся по зрительному нерву в мозг. С рисунка Сантьяго Рамон-и-Кахаля, видоизменено

См. Пигментный эпителий сетчатки

В сетчатке имеются три радиально расположенных слоя нервных клеток и два слоя синапсов.

Ганглионарные нейроны залегают в самой глубине сетчатки, в то время как фоточувствительные клетки (палочковые и колбочковые) наиболее удалены от центра, то есть сетчатка глаза является так называемым инвертированным органом. Вследствие такого положения свет, прежде чем упасть на светочувствительные элементы и вызвать физиологический процесс фототрансдукции, должен проникнуть через все слои сетчатки. Однако он не может пройти через пигментный эпителий или хориоидею, которые являются непрозрачными.

Проходящие через расположенные перед фоторецепторами капилляры лейкоциты при взгляде на синий свет могут восприниматься как мелкие светлые движущиеся точки. Данное явление известно как энтопический феномен синего поля (или феномен Ширера).

Кроме фоторецепторных и ганглионарных нейронов, в сетчатке присутствуют и биполярные нервные клетки, которые, располагаясь между первыми и вторыми, осуществляют между ними контакты, а также горизонтальные и амакриновые клетки, осуществляющие горизонтальные связи в сетчатке.

Между слоем ганглионарных клеток и слоем палочек и колбочек находятся два слоя сплетений нервных волокон со множеством синаптических контактов. Это наружный плексиформный (сплетеневидный) слой и внутренний плексиформный слой. В первом осуществляются контакты между палочками и колбочками и вертикально ориентированными биполярными клетками, во втором — сигнал переключается с биполярных на ганглионарные нейроны, а также на амакриновые клетки в вертикальном и горизонтальном направлении.

Таким образом, наружный нуклеарный слой сетчатки содержит тела фотосенсорных клеток, внутренний нуклеарный слой содержит тела биполярных, горизонтальных и амакриновых клеток, а ганглионарный слой содержит ганглионарные клетки, а также небольшое количество перемещённых амакриновых клеток. Все слои сетчатки пронизаны радиальными глиальными клетками Мюллера.

Наружная пограничная мембрана образована из синаптических комплексов, расположенных между фоторецепторным и наружным ганглионарным слоями. Слой нервных волокон образован из аксонов ганглионарных клеток. Внутренняя пограничная мембрана образована из базальных мембран мюллеровских клеток, а также окончаний их отростков. Лишённые шванновских оболочек аксоны ганглионарных клеток, достигая внутренней границы сетчатки, поворачивают под прямым углом и направляются к месту формирования зрительного нерва.

Каждая сетчатка у человека содержит около 6—7 млн колбочек и 110—125 млн палочек. Эти светочувствительные клетки распределены неравномерно. Центральная часть сетчатки содержит больше колбочек, периферическая содержит больше палочек. В центральной части пятна в области ямки колбочки имеют минимальные размеры и мозаично упорядочены в виде компактных шестиграных структур.

Заболевания[править | править код]

Есть множество наследственных и приобретённых заболеваний и расстройств, поражающих, в том числе, сетчатку. Перечислены некоторые из них:

- Пигментная дегенерация сетчатки — наследственное заболевание с поражением сетчатки, протекает с утратой периферического зрения.

- Дистрофия жёлтого пятна — группа заболеваний, характеризующихся утратой центрального зрения вследствие гибели или повреждения клеток пятна.

- Дистрофия макулярной области сетчатки — наследственное заболевание с двусторонним симметричным поражением макулярной зоны, протекающее с утратой центрального зрения.

- Палочко-колбочковая дистрофия — группа заболеваний, при которых потеря зрения обусловлена повреждением фоторецепторных клеток сетчатки.

- Отслоение сетчатки от задней стенки глазного яблока. Игнипунктура — устаревший метод лечения.

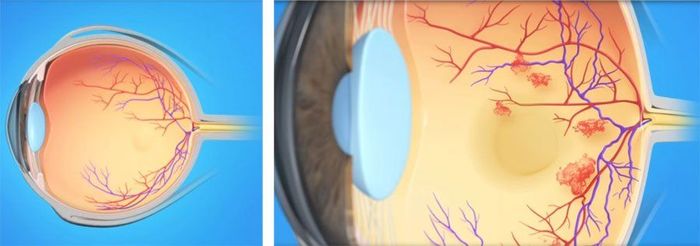

- И артериальная гипертензия, и сахарный диабет могут вызвать повреждение капилляров, снабжающих сетчатку кровью, что ведёт к развитию гипертонической или диабетической ретинопатии.

- Ретинобластома — злокачественная опухоль сетчатки.

- Меланома сетчатки- злокачественная опухоль из пигментных клеток- меланоцитов, рассеянных в сетчатке.

- Макулодистрофия — патология сосудов и нарушение питания центральной зоны сетчатки.

Литература[править | править код]

- Савельева-Новосёлова Н. А., Савельев А. В. Принципы офтальмонейрокибернетики // В сборнике «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы». — Донецк-Таганрог-Минск, 2009. — С. 117—120.

Примечание[править | править код]

Ссылки[править | править код]

- Строение сетчатки. // Проект «Eyes for me».

Источник

Одной из наиболее чувствительных и ключевых (с точки зрения восприятия зрительных образов) оболочек глаза считается сетчатка. В чем ее исключительность и важность для зрительной системы человека, попробуем рассмотреть более подробно.

Что это такое?

Имея сетчатое строение – отсюда и специфика ее названия, сетчатка представляет собой периферический отдел органа зрения (точнее, зрительного анализатора), являясь при этом специфическим (биологическим) «окном в мозг».

К ее характеристикам относят:

- прозрачность (ткань сетчатки лишена миелина);

- мягкость;

- неэластичность.

Анатомически сетчатка составляет внутреннюю оболочку глазного яблока (выстилает глазное дно): снаружи она опоясана сосудистой оболочкой зрительного анализатора, а изнутри граничит со стекловидным телом (его мембраной).

Функции

Роль сетчатки состоит в том, чтобы преобразовывать световое раздражение, поступающее из окружающей среды, превращать его в нервный импульс, возбуждая нервные окончания, и осуществлять первичную обработку сигнала.

В структуре зрительной системы сетчатке отведена роль сенсорной составляющей:

- через нее происходит восприятие светового сигнала;

- она ответственна за восприятие цвета.

Видео:

Строение

С функционально-структурной точки зрения сетчатку принято подразделять на 2 компонента:

- Оптическая или зрительная часть. Это т.наз. большая часть сетчатки – занимает 2/3 ее ткани, образуя слоистую нервную светочувствительную структуру (тонкую и прозрачную по своему составу пленку).

- Слепая или реснично-радужковая часть. Являясь меньшей по объему частью сетчатки, она составляет ее наружную пигментную слоистую структуру – состоит из пигментного слоя тканей.

К сосудистой оболочке сетчатка прочно крепится лишь в нескольких местах – в остальных зонах соединение рыхлое и удерживается только за счет стекловидного тела (оно создает область давления).

На всем своем протяжении оптическая часть сетчатки неравномерна по величине:

- утолщенная ее часть (0,4 мм) располагается возле края диска зрительного нерва;

- тончайшая зона (до 0,075 мм) – включена в область пятна сетчатки (именно эта зона отличается наилучшим восприятием зрительных раздражителей);

- средняя по толщине область в 0,1 мм представлена близ зубчатой линии (передняя доля глазного яблока).

В разрезе сетчатки можно отследить 3 нейрона, которые расположены радиально:

В разрезе сетчатки можно отследить 3 нейрона, которые расположены радиально:

- Наружный – образование колбочек и палочек, своеобразных светочувствительных элементов (фоторецепторный нейрон).

- Средний – образование биполярных клеток, «транспортирующих» световые сигналы (ассоциативный нейрон).

- Внутренний – формирование из ганглиозных клеток, генерирующих нервные импульсы (ганглионарный нейрон).

Первые два нейрона довольно короткие, ганглионарный нейрон имеет протяженность вплоть до структур головного мозга.

Слоистая структура

Структурными единицами сетчатки являются ее слои, их общее количество – 10,

4 из которых представляют светочувствительный аппарат сетчатки, а остальные 6 – это ткань мозга.

Кратко о каждом из слоев:

Кратко о каждом из слоев:

- 1-й: плотно соединен с сосудистой оболочкой, окружает фоторецепторы, снабжая их солями, кислородом, различными питательными веществами – по сути, является пигментным эпителием;

- 2-й: здесь выполняется первичная трансформация световых сигналов в физиологический возбуждающий импульс – это внешние части фоторецепторов – палочек/колбочек (колбочки отвечают за ощущение цвета и центральное зрение, палочки – за ночное зрение);

- 3-й: тут содержатся наружные структуры палочек/колбочек, их органические сцепления, объединенные в наружную пограничную мембрану;

- 4-й: образование ядер (тел) палочек/колбочек – носит название наружного ядерного (зернистого);

- 5-й: переходной между наружным и внутренним ядерными слоями, связующее звено биполярных клеток и палочек/колбочек – слой наружный плексиформный (сетчатый);

- 6-й: ядерные образования ассоциативного нейрона (сами биполярные клетки) – получили название внутреннего ядерного (зернистого);

- 7-й: переплетенное и разветвленное скопление отростков ассоциативного и ганглинарного нейронов – слой носит название внутреннего плексиформного (сетчатого);

- 8-й: скопление ганглиозных клеток образуют еще один специфический слой;

- 9-й: формация нервных волокон, совокупность которых составляет основу зрительного нерва – включает отростки ганглиозных клеток;

- 10-й: граничащий со стекловидным телом слой, формирующий внутреннюю пограничную мембрану (в виде пластины).

Диск зрительного нерва

Зону, где главный нерв зрительного органа исходит к мозговым структурам, называют диском зрительного нерва.

Его общая площадь – около 3 мм2, величина диаметра – 2 мм.

Скопление сосудов расположено в зоне по центру диска, они структурно представлены веной сетчатки и центральной артерией, которым надлежит обеспечивать функцию снабжения сетчатки кровью.

Желтое пятно (пятно сетчатки)

Глазное дно в своей центральной части имеет специфическое образование – пятно сетчатки (макула).

В нем же имеется центральная ямка (находится в самом центре пятна) – воронка внутренней поверхности сетчатки. По размеру она соответствует величине диска зрительного нерва, находится напротив зрачка.

Именно это является местом зрительного анализатора, где острота зрения наиболее выражена (пятно отвечает за его ясность и четкость).

Как «работает» сетчатка

Биофизический принцип функционирования сетчатки можно представить так:

- под воздействием светового сигнала меняется проницаемость мембран колбочек/палочек;

- рождается ток ионов, задающий определенную величину РП – ретинального потенциала;

- РП распространяется по ганглиозным клеткам, инициируя нервные импульсы – именно они несут информационные данные.

Сетчатка выступает своего рода универсальным рецепторным образованием, измеряющим световые данные внешней среды по многим параметрам (спектр изображения, контрастность, уровень освещенности).

Заболевания сетчатки глаза

В структуре офтальмологических болезней и патологий, заболеваемость сетчатки, по приблизительным подсчетам, занимает не ˃1%. Наиболее встречающиеся нарушения условно можно разбить на несколько групп:

- дистрофические патологии сетчатки (врожденные или приобретенные);

- воспалительные заболевания;

- поражения вследствие травм глаза;

- аномалии, связанные с сопутствующими заболеваниями – сердечнососудистой системы, эндокринными нарушениями, патологическими новообразованиями и пр.

Общая симптоматика

При аномальном функционировании сетчатки пациенты отмечают сходные симптомы:

- падает острота зрения;

- проявляются аномалии поля зрения (оно сужается, наблюдаются «слепые» области – скотомы);

- ухудшается адаптация глаза к темноте;

- возникают аномалии цветового зрения.

Болевых ощущений при заболеваниях сетчатки, как правило, нет – нервные импульсы не передаются вследствие отсутствия чувствительной иннервации.

Некоторые болезни

Для примера следует рассмотреть несколько самых распространенных патологий сетчатки:

- нарушение периферического зрения – пигментная дегенерация сетчатки, являющаяся наследственной болезнью;

- нарушение центрального зрения – дистрофия пятна сетчатки (гибнут или повреждаются клетки желтого пятна);

- аномалия фоторецепторов сетчатки – палочко-колбочковая дистрофия;

- отслоение сетчатки – происходит ее отделение от задней стенки глазного яблока;

- злокачественные новообразования – ретинобластома (в сетчатке образовывается опухоль);

- патология сосудистой системы центральной зоны сетчатки – макулодистрофия.

По самому принципу существования – архитектонике, сетчатка сопоставима с головным мозгом: ее кровоснабжение формируется по аналогичной схеме, сложность строения и множественность структурных единиц обеспечивают богатую функциональность в процессе адекватной передачи и восприятия зрительных образов окружающего мира. Этим и обусловлена особая исключительность сетчатки в работе зрительной системы человека.

Источник

Сетчатка представляет собой тонкую оболочку, состоящую из нервного и сосудистого слоя. На ней располагается множество фоточувствительных клеток, которые преобразовывают пучок света в нервный импульс. Он содержит информацию о видимом изображении и передается через зрительный нерв в мозг.

Поделиться

Твитнуть

Поделиться

Класснуть

Отправить

Вотсапнуть

Что такое сетчатая оболочка?

Научное название — ретина или внутренняя оболочка глаза, выстилающая глазное дно. В ней сосредоточено множество нервных окончаний и фоточувствительных клеток, которые преобразуют световой пучок в электрический импульс и передают его в затылочную долю головного мозга через зрительный нерв. Вся структура получила название зрительный анализатор.

Строение

Сетчатка представляет собой многослойную оболочку, состоящую из:

- фоточувствительных клеток;

- пигментного слоя;

- сосудистой оболочки;

- нервного слоя.

Полезное видео

Анатомия и физиология сетчатки:

Фоторецепторный аппарат

Представлен 2 видами световосприимчивых клеток:

- Палочки. Большое количество клеток улавливает слабые световые лучи и обеспечивает человеку зрение в сумерках или ночью.

- Колбочки. Они малочисленны, так как обладают высокой чувствительностью к дневному свету. Обеспечивают зрение в условиях хорошего освещения.

Макулярная область

Зона наилучшего видения или макула — это область с наибольшей концентрацией светочувствительных клеток. В данном месте достигается максимальная острота зрения человека. Область располагается над зоной выхода зрительного нерва.

Диск зрительного нерва

Альтернативное название — головка зрительного нерва. Это выход для длинных отростков нервных клеток сетчатой оболочки. В этой области нет фоточувствительных клеток, поэтому зрение в заданной области отсутствует и называется слепым пятном.

Слепое пятно

В диаметре составляет до 5 мм. Является зоной выхода зрительного нерва из сетчатки. Черепно-мозговая пара формируется из 1,2 млн аксонов нервных клеток, расположенных по всей поверхности сетчатки. Также это точка выхода кровеносных сосудов, обеспечивающих сетчатую оболочку кислородом и питательными веществами.

Кровоснабжение ретины

Под пигментным слоем располагается сосудистая оболочка, состоящая из хориокапилляров. Это мелкие сосуды, обеспечивающие трофику и дыхание нервных клеток глазного дна. При тромбозе капилляров развиваются дистрофически-дегенеративные изменения сетчатки и начинается ее отслоение.

Функции

Сетчатая оболочка выполняет следующие функции:

- обеспечивает дневное и сумеречное зрение;

- участвует в циркуляции внутриглазной жидкости;

- поставляет кислород и питательные соединения к задней камере глазного яблока;

- передает информацию о видимом изображении в затылочную часть мозга.

Наиболее распространенные заболевания сетчатки

В большинстве случаев сетчатка подвергается развитию следующих заболеваний:

- дегенеративно-дистрофическим изменениям;

- поражению хориокапилляров;

- развитию опухолей.

Дистрофии

Патологический процесс представляет собой постепенное истощение и гибель нейрочувствительных клеток на сетчатой оболочке. При этом ухудшается острота зрения, пока не наступает полная слепота.

Дистрофические нарушения в большинстве случаев связаны с недостаточным кровоснабжением ретины или наличием наследственных заболеваний органов зрения. В некоторых случаях спровоцировать патологический процесс могут такие эндокринные нарушения, как сахарный диабет.

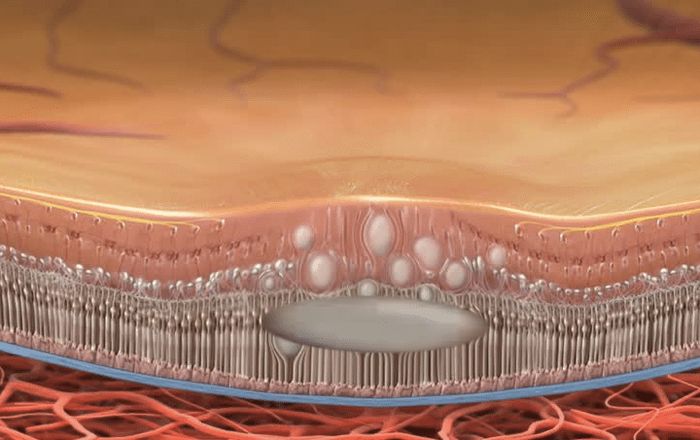

Возрастная макулярная дегенерация

Возникает чаще у пациентов старше 60 лет и при отсутствии лечения имеет неблагоприятные последствия — приводит к полной потере зрения. В процессе развития заболевания в области наилучшего видения под сетчаткой скапливается внутриглазная жидкость. В очаге поражения сетчатая оболочка отделяется от капиллярного слоя, поэтому клетки прекращают получать достаточное питание.

Существует 2 вида возрастной макулярной дистрофии:

- Сухая. Отличается наличием в пигментном слое сетчатки друзов. Эти вещества являются токсичными для фоточувствительных клеток, постепенно разлагают колбочки и палочки. Данная форма патологии развивается в 90% случаев.

- Влажная. Помимо возникновения друзов в центральной зоне сетчатки прорастают новые сосуды, из которых просачивается плазма. В результате скорость гибели фоточувствительных клеток увеличивается. Человек может потерять зрение за несколько месяцев.

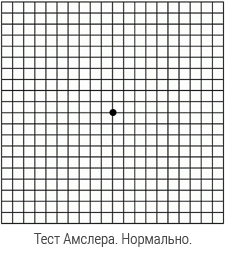

При развитии возрастной макулярной дистрофии у больного снижается острота зрения и искажаются границы видимых объектов. После зрения постепенно сужается. На начальных стадиях развития патология протекает бессимптомно, так как человек не замечает изменений, а заболевание не причиняет боли и дискомфорта. По мере прогрессирования симптоматика дистрофии становится более выраженной.

Центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХРП)

Спровоцировать ЦСХРП могут постоянный стрессы и эмоциональное перенапряжение, поэтому в большинстве случаев патология обнаруживается у людей не старше 30 лет. На фоне патологического процесса повышается проницаемость хориокапилляров и плазма начинает вытекать под сетчатку. Жидкость скапливается под ретиной, формируя мелкие очаги отслойки внутренней оболочки глаза.

Зрение постепенно ухудшается. Если патология затрагивает зону макулы, больные отмечают искажение видимых объектов. В то же время заболевание не считается опасным, потому что не приводит к потере зрения. Патологический процесс часто не требует специфического лечения и проходит самостоятельно без приема медикаментов.

Пигментная дистрофия

Это врожденное поражение сетчатки, при котором в тканях ретины откладывается пигмент. Он настолько плотный, что его называют костным тельцем. Обычно они видны при офтальмологическом осмотре с помощью щелевой лампы в виде черных пятен. При этом сетчатка вокруг них приобретает бледный или светло-желтый оттенок.

Клиническая картина развивается в детском возрасте, в редких случаях первые симптомы проявляются после 30 лет. На ранней стадии развития патологии больной жалуется, что ночное зрение ухудшается. Постепенно повышается выраженность симптомов и уже к 20 годам наступает полная потеря зрения.

Наследственная ретинальная дистрофия

Заболевание связано с генетическими особенностями больного, симптомы патологии проявляются на 2-3 месяце жизни. Наследственная ретинальная дистрофия характеризуется снижением остроты зрения, особенно в условиях плохого освещения. Некоторые дети отмечают, что видят вспышки. Они называются фотопсиями.

Сосудистые патологии

Сосудистые заболевания сетчатки связаны с поражением хориокапилляров и закупоркой кровотока тромбоами.

Диабетическая ретинопатия

Мнение эксперта

Ким Оксана Александровна

Руководитель клиники офтальмологии. Врач-офтальмолог с более чем 10 летним опытом работы.

Патология возникает у пациентов, длительное время страдающих сахарным диабетом и не корректирующим уровень глюкозы в организме. Гипергликемия в плазме крови нарушает проницаемость и плотность стенок хориокапилляров. В результате они могут разорваться, из-за чего возникают кровоизлияния в полость стекловидного тела. В качестве компенсаторного механизма начинается формирование новых сосудов, прорастающих через сетчатку. Но в этот период фоточувствительные клетки становятся отрезанными от поставки кислорода и питательных веществ. В результате развиваются дистрофические изменения в нервной ткани.

Выделяют 3 стадии развития патологического процесса:

- Непролиферативная. На стенках сосудов формируются микроаневризмы, возникают частые кровоизлияния в полость стекловидного тела.

- Препролиферативная. Наблюдается поражение венозных сосудов, которые становятся тонкими. На внутренней оболочек развивается отек и крупные очаги кровоизлияний.

- Пролиферативная. На поверхности ретины и в области слепого пятна появляется множество новых сосудов. Они отличаются хрупкими стенками, поэтому в большинстве случаев разрываются, из-за чего по всей поверхности сетчатки отмечаются кровоизлияния. Выброс крови повышает внутриглазное давление (ВГД).

При увеличении ВГД развивается вторичная глаукома.

Венозный или артериальный тромбоз

Тромбообразование связано с нарушением целостности центральной вены сетчатки и ее ответвлений. Заболевание часто поражает 1 глаз. Патологический процесс является осложнением на фоне первичных заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Клиническая картина проявляется за короткое время, больные отмечают ухудшение остроты зрения на одном глазу. При офтальмоскопии виден отек сетчатки, искажение границ хориокапилляров, кровоизлияния на внутренней оболочке органа зрения.

Аналогичным образом развивается закупорка центральной артерии сетчатки. Но клиническая картина отличается:

- сетчатка становится бледной, полупрозрачная;

- сосуды выглядят запустевшими;

- макула приобретает ярко-красный цвет, из-за чего получила название вишневая косточка.

При отсутствии лечения обе патологии приводят к необратимой потере зрения. Артериальный тромбоз протекает быстрее, так как венозная кровь не насыщена кислородом и питательными веществами.

Гипертоническая ангиопатия сетчатки

Заболевание возникает на фоне высокого кровяного давления, которое длительное время не лечат. При артериальной гипертензии сосудистые стенки повреждаются, из-за чего нарушается питание нейронов на поверхности сетчатки. патология протекает в 4 основных стадии:

- Функциональные изменения. Расширяются венозные сосуды, наблюдается спазм артерий. Это приводит к расстройству кровоснабжение внутренней оболочки глаза.

- Возникают изменения в структуре сосудов. Стенка хориокапилляров утолщается, впоследствии замещается фиброзной тканью. В результате артерии практически не реагируют на изменения кровяного давления (не сужаются и не расширяются), кровоснабжение сетчатки ухудшается.

- Развивается ангиоретинопатия. Дистрофия приводит к появлению множественных воспалений по всей поверхности ретины. Из отеков выделяется экссудат, который скапливается в полости глазного яблока и повышает ВГД.

- На терминальной стадии патология затрагивает сетчатку и зрительный нерв. Пациент начинает жаловаться на резкое падение остроты зрения, непроходящий туман перед глазами, на склере появляются желтые пятна.

Воспалительные процессы

Воспаления сетчатки называются ретиниты. Они возникает как негативное последствие инфекционно-воспалительных заболеваний бактериальной и вирусной природы:

- пневмония;

- опоясывающий лишай;

- воспаление мозговой оболочки;

- туберкулез;

- вирус герпеса.

Редко спровоцировать развитие воспаления сетчатки могут наследственные заболевания.

Клиническая картина на начальных стадиях патологического процесса практически не выражена или полностью отсутствует. Больной отмечает медленное ухудшение остроты зрения. Если поражается зона наилучшего видения, пациент видит пятна и туман в центральной области видимого изображения. При воспалении периферической зоны сетчатой оболочки возникает туннельное зрение.

Наибольшая опасность патологического процесса заключается в том, что даже после лекарственной терапии на сетчатке остаются шрамы. Соединительная ткань приводит к необратимому ухудшению остроты зрения. Нередко рубцы становятся причиной кровоизлияний в полость стекловидного тела, отслойки и разрывов сетчатки.

Важно! Если вовремя не начать соответствующую терапия, заболевание быстро распространяется через хрусталик в переднюю камеру глаза. В такой ситуации возникнет тяжелое воспаление с риском развития абсцесса, требующее полного удаления глаза.

Новообразования

Доброкачественные и злокачественные новообразования на сетчатой оболочки чаще всего возникают в детском возрасте. У новорожденных и грудничков риск развития патологий составляет 20%. У детей дошкольного возраста от 55 до 60%. У ¼ больных опухоль образуется на 2 органах зрения. В большинстве случаев развиваются глиомы, которые возникают из эпителиальных клеток наружного сетчатого слоя.

На начальных стадиях развития опухолей возникает утолщение ретины, что диагностируется во время УЗИ или офтальмоскопии. Через несколько месяцев опухоль увеличивается в размерах и занимает 30% поверхности сетчатки. Глазное яблоко выпячивается, повышается ВГД, глаз становится нефункционален.

Для удаления новообразований недостаточно пройти курс лекарственной терапии. Наиболее эффективными методиками лечения считается криогенная процедура и лазерная коагуляция. Возможно проведение витрэктомии с последующим микрохирургическим удалением опухоли.

Как можно заподозрить поражение ретины

Офтальмолог ставит предварительный диагноз поражение сетчатки в следующих случаях:

- пациент жалуется на двоение и резь в глазах;

- быструю утомляемость органов зрения;

- возникновение ярких молний или вспышек при закрытии век;

- появление тумана перед глазами, который не проходит после моргания;

- возникновение темных пятен на видимом изображений.

Методы диагностики заболеваний

Чтобы диагностировать причину, из-за которой снижается остроты зрения, офтальмолог осматривает глазное дно с помощью щелевой лампы и зеркального офтальмоскопа. Для удобства зрачок принудительно расширяют Ирифрином.

Оценить состояние внутриглазных структур позволяют более точные и высокоинформативные инструментальные исследования:

- Эхоскопия. Представляет собой разновидность ультразвуковой диагностики. Процедура позволяет определить состояние диска зрительного нерва, покажет стекловидное тело. С помощью данного метода можно сказать есть ли очаги отслойки сетчатки, области утолщения ретины и воспалительного процесса.

- Оптическая когерентная томография (ОКТ). Диагностическая процедура основана на применении инфракрасного излучения. Современные устройства позволяют оценить состояние всех слоев сетчатой оболочки по отдельности. Благодаря такому подходу можно с точностью определить место расположения дегенеративно-дистрофических изменений.

- Флуоресцентная ангиография. Перед проведением процедуры больному внутривенно вводят контрастное вещества. Через 1-2 минуты лекарственное средство дойдет до центральной артерии сетчатки. В это время делают несколько снимков глазного дна. Процедура определяет проходимость кровотока, исключает риск тромбообразования или показывает место закупорки сосудов.

Заключение

Сетчатка или ретина представляет собой внутреннюю оболочку органа зрения, отвечающее за передачу видимого изображения в головной мозг. Она обладает сложным строением, состоящим из нейронов, сосудов и пигментных клеток. Такое обилие структур вызывает развитие офтальмологических заболеваний.

Автор статьи

Интернет журналист, копирайтер.