Причинами вторичной дистрофической глаукомы

03.03.2020

Содержание статьи:

- Приобретенная вторичная глаукома

Поствоспалительная

Факогенная вторичная глаукома

Сосудистая

Дистрофическая вторичная глаукома

Травматическая

Неопластическая

Послеоперационная

Стоимость хирургического лечения глаукомы

![]()

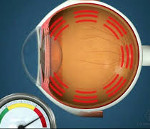

Глаукому называют вторичной, если она возникает вследствие других глазных или общих заболеваний, а также травм глаза. Патология может быть как врожденной, так и приобретенной. На ее долю приходится от 20 до 40% всех случаев заболевания.

Приобретенная вторичная глаукома

Эта группа патологий развивается на фоне нарушения оттока внутриглазной жидкости после каких-либо заболеваний или травм.

В зависимости от причины вторичной глаукомы ее классифицируют как:

воспалительную;

факогенную;

сосудистую;

дистрофическую;

травматическую;

неопластическую;

послеоперационную.

Все клинические разновидности могут протекать при закрытом или открытом угле, а также сочетать признаки открыто- и закрытоугольной глаукомы.

Общие отличительные особенности вторичных глауком – широкое распространение, особенно в молодом возрасте, позднее выявление, тяжелое течение, разнообразие причин и механизмов возникновения.

Поствоспалительная

Основная причины вторичной глаукомы – увеиты, воспалительные процессы в сосудистой системе глазного яблока, чаще в его переднем отрезке (иридоциклит). В острой фазе образуется экссудат в передней камере (ПК), который перекрывает дренажную систему, ухудшая отток водянистой влаги. При хроническом течении в зоне зрачка образуются спайки с передней капсулой хрусталика – задние синехии, перекрывающие доступ из задней камеры в переднюю. Подобные спайки обнаруживают и в углу ПК – гониосинехии. Эти препятствия свободному току жидкости вызывают резкое повышение внутриглазного давления. Офтальмогипертензия, в свою очередь, приводит к глаукомной атрофии зрительного нерва.

Диагностика глаукомы этого типа учитывает наличие преципитатов – комочков экссудата на задней поверхности роговицы, заметных при осмотре щелевой лампой. Этот признак, а также характерные задние спайки или гониосинехии, отличают вторичную поствоспалительную форму от первичной глаукомы.

Факогенная вторичная глаукома

Повышение глазного давления провоцирует неправильное положение, нарушение целостности или формы хрусталика.

При факотопической форме офтальмогипертензию вызывает смещенный при подвывихе или вывихе хрусталик. Его обнаруживают в переднем отрезке глаза или в стекловидном теле.

Факоморфическая — вызвана набуханием вещества мутнеющей биологической линзе при набухающей травматической или незрелой катаракте.

Эти две формы вызваны механическим перекрытием путей оттока водянистой влаги. При факолитической вторичной глаукоме из-за перезревания катаракты и лизиса содержимого хрусталиковой сумки продукты распада проникают через капсулу в водянистую влагу и засоряют трабекулярную сеть, поддерживая вялотекущее воспаление.

Диагноз ставят на основании биомикроскопии, подтверждают УЗИ.

Сосудистая

Вторичная глаукома сосудистого генеза возникает при прорастании новообразованных сосудов из радужки в угол ПК (неоваскулярная глаукома) или при стойком повышении венозного давления в сосудах эписклеры (флебогипертензивная).

Неоваскулярная глаукома сопровождает такие патологии, как пролиферативная диабетическая ретинопатия, окклюзия (тромбоз) центральной вены сетчатки, массивное внутриглазное кровоизлияние (тотальный гемофтальм).

Патологические сосуды появляются сначала у зрачкового края радужки — рубеоз, затем прорастают к ее корню и дренажной системе. Это ведет к рубцовому сращению и «закупорке» трабекулярного фильтра. Препятствие оттоку водянистой влаги создает стойкое повышение ВГД.

При обширном гемофтальме продукты распада и гемосидерин оседают в структурах дренажной системы. Со временем в ней образуется соединительная ткань с неполноценными сосудами – неоваскуляризация УПК.

Неоваскулярную глаукому отличает болевой синдром, высокие цифры ВГД, отек роговицы и повторяющиеся кровоизлияния в переднюю камеру, стекловидное тело, сетчатку.

Неоваскулярная глаукома в терминальной стадии, сопровождающаяся выраженным болевым синдромом, может привести к удалению глаза.

Флебогипертензивная — развивается при препятствии оттоку внутриглазной жидкости в вены эписклеры. Это состояние возникает при отечном эндокринном экзофтальме, каротидно-кавернозном соустье, новообразованиях орбиты и пр.

Дистрофическая вторичная глаукома

В эту группу входят мезодермальная дистрофия радужки, синдром Фукса и глаукомоциклитические кризы.

Мезодермальная дистрофия радужки развивается в молодом возрасте и сопровождается офтальмогипертонусом из-за облитерации угла ПК.

Синдром Фукса включает атрофию радужки, катаракту, преципитаты на роговице и офтальмогипертензию. Сопровождается изменением цвета больного глаза – гетерохромией.

Глаукомоциклитические кризы отличаются высокими цифрами ВГД – 40-70 мм рт.ст. и скудными проявлениями. Симптомы глаукомы – незначительные боли и чувство тяжести в глазу, легкое затуманивание зрения, радужные круги. Несмотря на хроническое течение на протяжении многих лет, острота зрения остается высокой.

Травматическая

Развивается на фоне механических, химических и радиационных повреждений. Гипертензия после травмы может возникать на любом сроке, даже в отдаленный период.

Причины вторичной глаукомы различны: гифема и гемофтальм, повреждение фильтрационной сети или ее блокада смещенным хрусталиком, повреждения склеральных сосудов, посттравматические иммунные реакции.

Неопластическая

Развивается как осложнение новообразований внутри глаза или орбиты. Офтальмогипертензия чаще развивается в поздних стадиях опухолевого процесса в цилиарном теле и радужке. Новообразование может смещать корень радужки и вызывать блокаду УПК или развиваться непосредственно в структурах трабекулы, протекая остро или хронически. Самая частая причина вторичной глаукомы – меланобластома, реже – метастазы из других органов.

Послеоперационная

Встречается как осложнение после экстракции катаракты, пересадки роговицы, операциях по отслойке сетчатки. Чаще повышение офтальмотонуса транзиторное, проходящее со временем. При наличии факторов риска развивается стойкая вторичная глаукома, протекающая в закрыто- или открытоугольной форме.

Вторичная глаукома – проблема социально значимая, так как на ее долю приходится до 80% слепоты среди трудоспособного населения.

Лечение вторичной глаукомы проводят профессиональные, квалифицированные медики нашей клиники. Цены на консультацию и лечению представлены в таблице ниже.

Стоимость хирургического лечения глаукомы

| № | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |

|---|---|---|---|

| 2010025 | Набор одноразовых расходный материалов для антиглаукоматозной операции | 36000 | Записаться |

| 2010024 | Имплантация клапана Molteno | 54000 | Записаться |

| 2010023 | Имплантация клапана EX-Pres шунта | 54000 | Записаться |

| 2010022 | Имплантация клапана Ахмеда | 54000 | Записаться |

| 2010021 | Подшивание коллагенового или силиконового дренажа | 9000 | Записаться |

| 2010020 | Пупиллопластика | 30000 | Записаться |

| 2010019 | Иридопластика | 22200 | Записаться |

| 2010018 | Базальная иридотомия | 10800 | Записаться |

| 2010001 | Синутрабекулоэктомия (СТЭ) | 42000 | Записаться |

| 2010002 | Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) | 46200 | Записаться |

| 2010004 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме первой категории сложности | 23400 | Записаться |

| 2010005 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме второй категории сложности | 30600 | Записаться |

| 2010006 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме третьей категории сложности | 37200 | Записаться |

| 2010007 | Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме первой категории сложности | 29500 | Записаться |

| 2010008 | Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме второй категории сложности | 42000 | Записаться |

| 2010009 | Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме третьей категории сложности | 48000 | Записаться |

| 2010010 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме первой категории сложности | 28200 | Записаться |

| 2010011 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме второй категории сложности | 39300 | Записаться |

| 2010012 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме третьей категории сложности | 45600 | Записаться |

| 2010013 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме первой категории сложности | 33360 | Записаться |

| 2010014 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме второй категории сложности | 43800 | Записаться |

| 2010015 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме третьей категории сложности | 54000 | Записаться |

| 2010017 | Реконструкция угла передней камеры при вторичной глаукоме | 27000 | Записаться |

Источник

Вторичная глаукома – это заболевание, при котором повышение внутриглазного давления и поражение зрительного нерва возникает на фоне основной патологии органа зрения. Проявляется прогрессирующим снижением остроты зрения, болевым синдромом, спазмом аккомодации. Постановка диагноза основывается на результатах гониоскопии, тонометрии, тонографии, визометрии, офтальмоскопии, биомикроскопии и периметрии. Терапевтическая тактика определяется этиологией заболевания и может включать гипотензивную терапию, хирургическое вмешательство, лазерную коагуляцию сетчатой оболочки.

Общие сведения

Вторичная глаукома – одно из наиболее опасных заболеваний в офтальмологии. В структуре всех глазных патологий данная форма глаукомы занимает от 0,8 до 22%. В среднем у одного-двух больных из ста она становится причиной госпитализации. Болезнь относится к числу инвалидизирующих, т. к. в 28% приводит к необратимой потере зрительных функций. В 20-45% длительное повышение ВГД ведет к тяжелому поражению зрительного нерва и требует осуществления энуклеации глазного яблока. В половине случаев диагностируют увеальную форму заболевания. У лиц мужского и женского пола встречается с одинаковой частотой. Географических особенностей эпидемиологии не наблюдается.

Причины вторичной глаукомы

Повышение ВГД при данной форме глаукомы связано с рядом патогенентически разнородных факторов. Доказано, что патология является полиэтиологичной. Основные причины развития включают:

- Воспалительные процессы. Наиболее распространенные причины болезни – рецидивирующий эписклерит, склерит и увеит. При данных патологических процессах поражается дренажная система глаза, что влечет за собой повышение ВГД.

- Хронический кератит. Повышение ВГД напрямую связано как с воспалением роговой оболочки, так и с вторичным формированием бельма, передних синехий и тяжелыми дегенеративно-дистрофическими изменениями роговицы. Помимо органических предпосылок к развитию вторичной глаукомы, постоянное раздражение оболочки ведет к рефлекторному гипертонусу.

- Эктопия хрусталика. Клинические проявления развиваются при вывихе хрусталика в ПКГ или стекловидное тело, что обусловлено нарушением внутриглазной гидродинамики.

- Катаракта. Глаукоматозные изменения характерны только для незрелой возрастной, травматической или старческой перезрелой формы катаракты. ВГД при этом возрастает из-за сопутствующего хрусталикового блока и сужения передней камеры.

- Тромбоз центральной вены сетчатки. Из-за того, что тромбоз ЦВТ приводит к ишемии, возникает неоваскуляризация радужки, которая в дальнейшем распространяется на область передней камеры.

- Травматические повреждения. Причиной выступает контузия глаза или рана, при которой наблюдается врастание эпителия по ходу зрительного канала. При ожоговой природе патологии повышение ВГД — следствие гиперпродукции водянистой влаги.

- Дегенеративные изменения. Триггером выступают дистрофические изменения в зоне УПК, при которых затрудняется отток внутриглазной жидкости.

- Патологические новообразования внутриглазной локализации. ВГД повышается из-за наличия объемного образования в полости глазного яблока. Из злокачественных патологий наиболее распространенны ретинобластома и меланома глаза.

Патогенез

В основе развития вторичной глаукомы лежит нарушение гидродинамики внутриглазной жидкости, в частности, ее оттока. К этому приводит механическое блокирование угла передней камеры (УПК), вызванное отеком трабекулярной сети. В 20% случаев ключевая роль в механизме развития отводится патологической гиперсекреции, что ведет к накоплению большого объема экссудата. Повышение проницаемости стенки сосудов венозного русла и спазм артериол дополнительно стимулируют развитие глазной гипертензии как одного из проявлений болезни. При эктопии хрусталика возникает компрессия роговой оболочки к УПК и трабекуле. При вторичном повреждении стекловидного тела, помимо возникновения зрачкового блока, возможна его обтурация массами межтрабекулярных щелей.

При длительном течении заболевания в области дренажной системы глаза на смену функциональным изменениям приходит формирование органических преград на пути оттока. Прогрессирующее образование гониосинехий, организация экссудата в зоне трабекул и усиление ангиогенеза ведет к нарастанию клинических проявлений зрительной дисфункции. При неопластическом происхождении патологии степень нарастания клинических проявлений определяется скоростью роста новообразования в полости орбиты. При кровотечении в полость стекловидного тела или переднюю камеру повышение ВГД коррелирует с объемом кровоизлияния. Давление снижается по мере рассасывания крови, однако из-за организации сгустков и обтурации трабекулярной сети может быстро нарастать после периода мнимого благополучия.

Классификация

Заболевание имеет исключительно приобретенное происхождение. С клинической точки зрения выделяют одно- и двухстороннюю форму. По этиологии вторичную глаукому классифицируют на:

- Увеальную поствоспалительную. Возникает из-за продолжительного течения воспалительных процессов или наличия поствоспалительных изменений.

- Факогенную. Развивается из-за травматических повреждений хрусталика или является осложнением катаракты.

- Сосудистую. Этиология этой формы напрямую связана с тромбозом или стойким повышением давления в эписклеральных венах глазного яблока.

- Травматическую. В основе формирования глаукомы лежат повреждения органа зрения, вызванные действием термических, химических или ионизирующих факторов.

- Дегенеративную. Дегенеративно-дистрофические изменения приводят к развитию заболевания у больных увеопатиями, аномалией Фукса и иридокорнеальным эндотелиальным синдромом.

- Неопластическую. Возникновению этого варианта патологии предшествует появление доброкачественных и злокачественных новообразований глазного яблока, которые ведут к повышению офтальмотонуса.

Симптомы вторичной глаукомы

Клинические проявления зависят от особенностей течения основной патологии. В большинстве случае поражается только один глаз. При двухсторонней форме изменения развиваются несимметрично. Длительное время симптоматика заболевания отсутствует, за исключением случаев, когда возникновение патологии обусловлено травмой или послеоперационными осложнениями. При увеальной форме пациенты чаще ощущают повышение офтальмотонуса в вечернее время. Наблюдается быстрое, прогрессирующее снижение остроты зрения. Зачастую в течение 1 года наступает полная потеря зрительных функций.

Если заболевание развивается на фоне эктопии хрусталика или катаракты, пациенты предъявляют жалобы на резкую боль в области глазницы, снижение зрения, покраснение переднего отдела глазного яблока. Патология может сопровождаться тошнотой, рвотой, головокружением. Отличительный симптом – дрожание хрусталика при движениях глазных яблок (факодонез). Особенность глаукомы у больных с онкологическими новообразованиями — в медленном нарастании клинических проявлений. Общие симптомы для всех форм – появление радужных кругов перед глазами при взгляде на источник света, затуманивание зрения, головная боль с иррадиацией в надбровные дуги. Часто нарушается аккомодационная способность, в которой превалирует спазм аккомодации. При выполнении зрительной работы быстро развиваются астенопические жалобы.

Осложнения

Наиболее тяжелое осложнение вторичной глаукомы – слепота. Пациенты с данной патологией подвержены высокому риску атрофии зрительного нерва. При сосудистой форме и раневом генезе заболевания распространены кровоизлияния в стекловидное тело и гифема. Возможен рубеоз радужки и неоваскуляризация роговицы. Увеальная глаукома часто осложняется воспалительными и инфекционными заболеваниями (кератит, конъюнктивит, блефарит). Из-за быстрого повышения офтальмотонуса при контузии глаза в практической офтальмологии широко встречаются субконъюнктивальные кровотечения (гипосфагма). При разрывах капсулы хрусталика у пациентов с факолитической формой возникает пластический иридоциклит.

Диагностика

Для постановки диагноза вторичной глаукомы необходимо тщательно собрать анамнез с целью выявления первопричины повышения давления внутри глазного яблока. Наружный осмотр неинформативен, что часто приводит к несвоевременной диагностике. Специфический комплекс офтальмологического обследования включает:

- Гониоскопию. Исследование позволяет изучить состояние передней камеры глазного яблока, выявить морфологические предпосылки к нарушению оттока ВГЖ, а именно, сниженные объема камеры, закрытие УПК, патологии строения роговично-склеральной трабекулы.

- Бесконтактную тонометрию глаза. Выявляется превышение внутриглазным давлением толерантных значений (более 20-22 мм. рт. ст.). Для большей информативности изменений внутриглазного давления в течение дня используют суточную тонометрию.

- УЗИ глаза. Цель ультразвукового исследования – выявить органические изменения, которые потенцируют повышение офтальмотонуса. Дает возможность выявить злокачественные новообразования, признаки эктопии хрусталика.

- Офтальмоскопию. Осмотр глазного дна информативен для визуализации атрофических изменений диска зрительного нерва, вторичного поражение внутренней оболочки, которые возникают при длительном повышении офтальмотонуса.

- Биомикроскопию глаза. Проводится детальный осмотр передней поверхности глазного яблока для выявления язв и бельма роговой оболочки.

- Электронную тонографию глаза. Для вторичной глаукомы характерен инвертированный тип кривой повышения давления с типичным вечерним подъемом. Тонография глазного яблока позволяет измерить объем ВГЖ и рассчитать коэффициент ее оттока.

- Визометрию. У пациентов диагностируют прогрессирующую зрительную дисфункцию. При дополнительном проведении рефрактометрии чаще определяется миопический тип клинической рефракции.

- Периметрию. Определяется сужение полей зрения по концентрическому типу.

Лечение вторичной глаукомы

Цель этиотропной терапии – устранить основное заболевание. При контузионной природе заболевания терапевтическая тактика базируется на назначении анальгетиков, седативных и десенсибилизирующих средств. В комплексном лечении патологии используется:

- Гипотензивная терапия. Применяется при диагностике повышенного ВГД, вызванного гиперсекрецией водянистой влаги. Для достижения толерантных значений внутриглазного давления используют лекарственные средства из группы М-холиномиметиков, адреноблокаторов, ингибиторов карбоангидразы, альфа-2-агонистов и простагландинов.

- Хирургическое вмешательство. При развитии патологии из-за бомбажа роговой оболочки и уменьшения объема передней камеры показана трепанация роговицы. Возникновение зрачкового блока из-за эктопии требует экстракции хрусталика. Если заболевание сопровождается стойким расширением зрачка, на роговую оболочку накладывают кисетный шов. При сужении роговично-склерального угла применяется иридэктомия.

- Лазерная коагуляция сетчатки. Методика лечения используется только при стойком повышении давления в сосудах эписклеры. Доказана эффективность применения тотальной лазерной коагуляции сетчатки при первых признаках стаза крови в передних цилиарных артериях и водоворотных венах.

Прогноз и профилактика

Прогноз для жизни и трудоспособности при своевременной диагностике и лечении благоприятный. Особенность вторичной глаукомы в том, что при адекватной терапии можно восстановить зрительные функции. Специфические методы профилактики отсутствуют. В основе неспецифических превентивных мер лежит контроль показателей внутриглазного давления. Регулярно измерять ВГД рекомендовано пациентам, которым в течение года проводились оперативные вмешательства на глазном яблоке, имеющим травматические повреждения или отягощенный офтальмологический анамнез (глазная мигрень, катаракта, кровоизлияния в переднюю камеру).

Вторичная глаукома — лечение в Москве

Источник