Пхрд сетчатки лечение лазером

Сетчатка – наиболее важная структура глаза, которая имеет сложное строение, позволяющее ей воспринимать световые импульсы. Сетчатка отвечает за взаимодействие оптической системы глаза и зрительных отделов головного мозга: она получает и передает информацию. Дистрофия сетчатки обычно вызывается нарушениями в сосудистой системе глаза. Страдают от нее в основном пожилые люди, зрение которых постепенно ухудшается. При дистрофии сетчатки поражаются клетки-фоторецепторы, отвечающие за зрение вдаль и восприятие цвета. Дистрофия сетчатки в первое время может протекать бессимптомно и нередко человек даже не подозревает о том, что у него присутствует такой коварный недуг.

Дистрофии сетчатки можно разделить на:

- Центральные и периферические. Периферическая дистрофия сетчатки чаще всего наличествует у близоруких людей. Снижение кровообращения глаза при близорукости приводит к ухудшению доставки кислорода и питательных веществ к сетчатой оболочке глаза, что является причиной различных периферических дистрофий сетчатки.

- Врожденные (генетически обусловленные) и приобретенные.

- «Старческая» дистрофия развивается чаще всего после 60 лет. Этот вид дистрофии сетчатки может сочетаться с развитием старческой катаракты, вызванной старением организма.

- Пигментная дистрофия сетчатки – связана с нарушением работы фоторецепторов, отвечающих за сумеречное зрение. Этот вид дистрофии сетчатки встречается достаточно редко и относится к наследственным заболеваниям.

- Точечно-белая дистрофия сетчатки – обычно возникает в детстве и прогрессирует с возрастом. Этот вид дистрофии наследственно обусловлен.

Причины дистрофии сетчатки

Причины дистрофии сетчатки различны, но в большинстве своем это общие заболевания (сахарный диабет, атеросклероз, гипертония, заболевание почек, надпочечников) и местные (близорукость, увеиты), а также генетическая предрасположенность.

Симптомы дистрофии сетчатки:

- снижение остроты зрения;

- потеря периферического зрения и способности ориентироваться в плохо освещенных пространствах.

Как диагностировать дистрофию сетчатки?

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз «дистрофия сетчатки», необходимо пройти тщательное обследование зрительной системы. В офтальмологической клинике «Эксимер» диагностика выполняется при помощи комплекса современного компьютеризированного оборудования и позволяет составить полную картину о зрении пациента.

Обследование пациентов с подозрением на дистрофию сетчатки включает в себя:

- определение остроты зрения;

- исследование полей зрения (периметрия) для того, чтобы оценить состояние сетчатки на ее периферии;

- оптическая когерентная томография;

- электрофизиологическое исследование – определение жизнеспособности нервных клеток сетчатки и зрительного нерва;

- ультразвуковое исследование внутренних структур глаза – А-сканирование, В-сканирование;

- измерение внутриглазного давления (тонометрия);

- исследование глазного дна (офтальмоскопия).

Лечение периферической дистрофии сетчатки при помощи лазера (периферическая профилактическая лазерная коагуляция)

Очень часто дистрофические изменения сетчатки сопровождают среднюю и высокую степени близорукости. Дело в том, что обычно в этом случае увеличивается размер глазного яблока, и сетчатка, выстилающая его внутреннюю поверхность, растягивается, что ведет к дистрофии. Современное лечение такого состояния, а также других видов дистрофий (многие воспалительные и сосудистые заболевания сетчатки ведут к дистрофиям), происходит при помощи аргонового лазера. Основная цель этого лечения – укрепление сетчатки.

Лазер – уникальный хирургический инструмент, который дал офтальмохирургам совершенно новые возможности. Принцип лечения основан на том, что лазерное воздействие ведет к резкому повышению температуры, что вызывает коагуляцию (свертывание) ткани. Благодаря этому операция проходит бескровно. Лазер обладает очень высокой точностью и используется для создания сращений между сетчатой и сосудистой оболочкой глаза (т. е. укрепления сетчатки) с целью профилактики отслоения сетчатки. Для проведения операции на глаз пациента надевается специальная линза с противоотражающим покрытием. Она дает возможность излучению полностью проникнуть в глаз. Лазерное излучение подается через специальные световоды, и хирург имеет возможность контролировать ход операции через стереомикроскоп, наводить и фокусировать луч лазера.

Основной целью ППЛК (периферической профилактической лазерной коагуляции) является именно профилактика – снижение риска возникновения отслоения сетчатки, а не улучшение зрения. Каким именно будет зрение после операции, во многом зависит от того, имеются ли какие-либо сопутствующие заболевания глаза, влияющие на возможность хорошо видеть. Главное – не затягивайте с решением проблемы.

Оценка статьи:

4.5/5 (68 оценок)

Оцените статью

Запись оценки…

Спасибо за оценку

Источник

3 июля 2019717 тыс.

Правда ли, что это грозит отслойкой сетчатки? Так ли страшно, если у вас нашли что-то подобное?

Отвечаем точно, в цифрах и процентах, без запугиваний и с пользой для пациента, который придет к офтальмологу в Рассвет.

Итак, сегодня поговорим о страшном звере под названием «ПВХРД», злой «решётчатой» дегенерации и ее опосредованной роли в возникновении разрыва сетчатки и ее отслойке. Еще будучи юношей, который

только подумывал над тем, чтобы стать врачом-офтальмологом, я очень боялся отслойки сетчатки, потому что вокруг нее ходил множество мифов и страхов. Начиная

от поднятия тяжестей для юношей и заканчивая потугами при естественных родах у женщин…

Однако это не имеет отношения к реальности и тонкостям вопроса о причинах отслойки сетчатки.

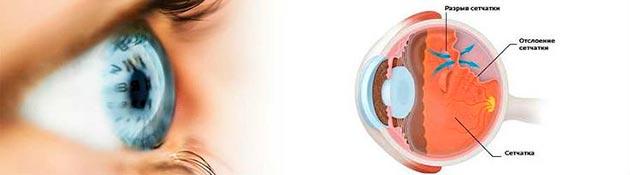

Давно было установлено, что причиной классической отслойки является разрыв в сетчатке, в который начинает поступать жидкость и далее сетчатка отслаивается в виде «пузыря», что и приводит к дефекту в зрении. Но что же приводит к этому разрыву и можно ли их предотвратить?

Что такое «решётчатая» дегенерация?

Решётчатая дегенерация сетчатки — это истончение сетчатки на периферической ее части. Это наиболее значимый тип периферической дистрофии сетчатки (полное название — «ПВХРД», периферическая хориоретинальная дистрофия,

такую запись можно часто встретить на заключениях). Стоит отметить, что есть и другие типы «ПВХРД» (например, «след улитки» и другие), но запись «ПВХРД» без

уточнения вида дегенерации малополезна и скорее просто отражает «что-то, обнаруженное на периферии».

Большинство ПВХРД безобидны и не требуют никакого лечения (даже профилактического). Однако именно с «решётчатой» дегенерацией есть нюансы…

Какова ее причина и как часто она встречается?

В настоящее время неизвестно о точных причинах ее возникновения. «Решётка» (офтальмологический жаргон, гы-гы) несколько чаще встречается у близоруких людей и имеет наследственную предрасположенность. В целом, около 6–8%

(по некоторым данным — до 10%) людей могут иметь «решётчатую» дегенерацию сетчатки в той или иной степени.

Какие у нее симптомы?

Такое истончение сетчатки на периферии не влияет на центральное зрение, т. е. никаких специфических симптомов у нее не имеется. Однако это состояние может быть связано с другими,

более опасными процессами на сетчатке в будущем, а именно — с разрывами сетчатки и ее отслойкой. И о потенциально опасных симптомах разрыва сетчатки стоит знать каждому. В свою очередь, симптомы

внезапного свежего разрыва сетчатки тесно связаны с симптомами так называемого отделения стекловидного тела (вследствие его разжижения c возрастом) от сетчатки. Это молнии и «вспышки»

перед глазом (как правило, хорошо заметны в темноте), резкое увеличение и скопление плавающих «мушек»; наконец, совсем опасным симптомом является появление неподвижной «занавески»,

«шторки» или «капли» в поле зрения. Это и есть симптом отслоения сетчатки, при котором явка к специалисту должна быть незамедлительной.

Когда же все-таки лечат «решётчатую» дегенерацию?

Весомое количество случаев с решётчатой дегенерацией не требует специального лечения — достаточно простого динамического наблюдения (один раз в 6–12 месяцев и реже). Однако ее всегда стоит рассматривать как

бессимптомный предшественник возможного разрыва сетчатки и, как следствие, повышенного риска ее отслойки. Хорошая новость в том, что значимые разрывы сетчатки на фоне «решётчатой»

дегенерации происходят только в 1% случаев среди всех ее случаев. Много это или мало — решайте сами! Но оценить риск даже при таком низком

проценте и явится на профилактический осмотр всегда проще, чем лечить отслойку сетчатки, которую никто не ждал (и не знал об опасных симптомах и предрасположенности к ней).

Поэтому профилактическое лазерное лечение (процедура называется барьерная или отграничительная лазеркоагуляция) таких участков на сетчатке, как правило, необходимо в двух случаях:

- Если вместе с «решетчатой» дегенерацией имеются симптомы отделения стекловидного тела от сетчатки (упомянуты выше), которые привели к разрыву сетчатки в этом или соседнем месте.

Именно симптоматические разрывы при наличии «решётчатой» дегенерации чаще всего приводят к отслойке сетчатки и потере зрения! - Профилактическое лазерное лечение также может быть

оправдано, если подобных симптомов нет, но имеется повышенный риск разрыва или отслойки. Факторов, на которые офтальмолог так или иначе обращает внимание при

оценке риска, много, из более важных следует отметить: наличие в семейном анамнезе случаев отслойки сетчатки или если имелась отслойка сетчатки на парном глазу;

из менее важных — возраст (>50 лет), близорукость высокой степени (>6 дптр), перенесенная травма или операция на глазу (например, замена хрусталика), большая протяженность

дегенерации (>6 часов условного циферблата).

У меня не было никакой «решётчатой» дегенерации и подозрений на разрыв, а отслойка все равно случилась! Кто же виноват? Я или врач, который не назначил лазерное лечение вовремя?

Нужно всегда иметь в виду, что разрыв сетчатки может произойти в том месте, где этого совсем не ожидаешь, где не было никакой «решётчатой» дегенерации и где

ранее «все было хорошо». И тем не менее, произошел разрыв и развилась отслойка… Такое описано в специальной врачебной литературе и порой этого не избежать. Во всем мире

продолжают лечить, оперировать и профилактировать остлойки, проводя лазерное лечение по показаниям и обучая пациентов симптомам. Именно поэтому не стоит думать, что лазерное лечение, пусть

даже проведенное по показаниям, спасает от отслойки на все 100%. Оно точно снижает риск, но не делает никаких чудес, т. к. в медицине невозможны решения с вероятностью

100%.

Здоровья всем, увидимся на Рассвете!

Источники вдохновения: uptodate.com, mayoclinic.org, medscape.com, книга «Peripheral Ocular Fundus» (William L. Jones)

Арсланов Глеб Маратович

врач-офтальмолог

Источник

Лазерная коагуляция сетчатки глаза — распространённая процедура, нацеленная на укрепление сетчатой ткани. Она проводится перед коррекцией зрения лазером и необходима пациентам, которые страдают патологиями, связанными с дегенерацией или дистрофией данного элемента зрительной системы. Существует ряд возможных последствий этой процедуры.

Одной из самых частых проблем после лазерной коагуляции глаз является отслоение сетчатки. Практические наблюдения офтальмологов показывают, что проблема может никак не проявлять себя, в особенности на начальных этапах после операции. Именно по этой причине пациенту необходимо тщательно соблюдать все предписания офтальмолога и регулярно проходить диагностику зрительной системы и осмотр глазного дна.

Важно понимать, что отслоение после лазерной коагуляции опасно тем, что при сильном напряжении организма, например, во время физических нагрузок, может вызвать резкое ухудшение зрения. Так, на поздних стадиях возникает миопия (близорукость), могут появляться «летающие мушки» перед глазами. При своевременном выявлении отслоения сетчатки врачи проводят пациенту экстрасклеральное пломбирование или повторную лазерную коагуляцию. Иногда возникает необходимость частичного или полного удаления стекловидного тела, процедура носит название «витрэктомия».

Как проходит операция?

Перед проведением лазерной коагуляции сетчатки пациент проходит полное обследование зрительной системы, а также сдает необходимые анализы для терапевта. Подготовка к операции в частных клиниках может начаться с госпитализации в предполагаемый день ее проведения. В муниципальных лечебных заведениях может потребоваться наблюдение пациента в период от 3 до 7 дней после обнаружения отслоения сетчатки.

Перед началом процесса офтальмолог делает местную анестезию и закапывает препараты, расширяющие зрачок. После этого на глаза надевается линза специального типа, которая напоминает окуляр микроскопа. Она дает возможность сфокусировать лазерный луч и точечно направить его на необходимую зону. В процессе операции образуются области разрушения белка, а также склеивание сетчатки, это предотвращает ее дальнейшее расслоение.

Лазерная коагуляция глаза проходит в сидячем положении, в это время человек чувствует воздействие прибора, как яркие вспышки света. В исключительных случаях это может вызвать головокружение и рвотные рефлексы. Для того, чтобы пациенту было комфортнее переносить процесс, специалист рекомендует сконцентрироваться на втором глазу. Финальное формирование спаек происходит примерно через 10-14 дней, только по истечению данного срока можно судить о том, успешно ли прошла операция.

Лазерная коагуляция — абсолютно безболезненный процесс, пациент в редких случаях может испытывать легкие покалывания.

Возможные осложнения

Нередко после операции на сетчатке глаза возникает отек роговичной оболочки, что может стать причиной значительного изменения рефракционных показателей зрения, человек начинает видеть предметы расплывчато.

Однако отек после коагуляции довольно быстро спадает, а зрение восстанавливается, поэтому данное осложнение является самым легким. Бывают случаи, когда офтальмолог наносит коагулянты слишком большого размера во время лазерной операции, при этом энергия прибора может передаться на радужку зрительного органа, что провоцирует воспалительный процесс. В результате происходит деформация зрачка из-за образования задних синехий на сетчатке глаз, последствие исправляется повторной операцией. Самым серьезным осложнением после лазерной коагуляции сетчатки, по мнению офтальмологов, является закрытие угла передней камеры глаза, последствия данного процесса — скачки внутриглазного давления, которые происходят при отслоении хориоидеи и отеке цилиарного тела при сильном воздействии лазерного луча.

Бывают случаи, когда специалист проводит лазерную коагуляцию сетчатки узким лазерным пучком, который проходит через хрусталик и оказывает действие на его ткани. Реакция может быть индивидуальной, иногда у пациента наблюдается развитие катаракты после такой операции лазерным лучом.

Также на самой сетчатке могут появиться микроскопические кровоизлияния, появление отслойки в другом месте. Неверное нанесение коагулянтов на сетчатку нередко провоцирует отек макулы и нарушения перфузии нерва глаза. Последствие — снижение зрения, снижение способности видеть в темное время суток.

Лазерная коагуляция сетчатки часто проводится при формировании сосудов диска зрительного нерва. Это чревато его ишемией и резким падением зрения.

Сетчатка является многослойным образованием, содержащим хориодею и пигментный эпителий. Поэтому, если коагуляция совершается узким пучком, то у пациента могут возникнуть разрывы мембраны Бруха и кровоизлияния в стекловидное тело и саму сетчатку глаза.

Также возможны кровоизлияния, помутнения, сокращения пограничной мембраны и как следствие отслоение стекловидного тела, поскольку луч лазера проходит через данное образование.

После лазерного воздействия на сетчатку глаза пациенту необходимо некоторое время регулярно наблюдаться у специалиста, так как аномалии могут возникать лишь спустя некоторое время после процедуры. К ним можно отнести прогрессирующую атрофию пигментного слоя сетчатки в зоне коагуляции.

Показания к проведению операции

Лазерная коагуляция назначается людям с такими глазными патологиями как:

- отслойка или разрыв сетчатки (глаза становятся уязвимы к любой, даже незначительной нагрузке);

- макулодистрофия;

- механические повреждения сетчатки, стекловидного тела, сосудистой оболочки;

- врожденная ретинопатия (как правило у недоношенных детей);

- диабетическая ретинопатия;

- патологическое разрастание сосудов диска глазного нерва и сетчатки;

- воспалительные процессы в сосудистой системе сетчатки с кровоизлияниями;

- поражение желтого пятна;

- аномалии сетчатки, связанные с непроходимостью центральной глазной вены.

Противопоказания для коагуляции

Врачи категорически откажутся проводить операцию в случае, если у пациента обнаружены:

- глиоз от третьей степени и выше. Такое заболевание провоцирует замещение светочувствительных клеток сетчатки соединительной тканью, происходит сильное ухудшение зрения;

- сильное отслоение сетчатки;

- кровоизлияние в глазном яблоке. Данное ограничение является временным, если кровоизлияние рассасывается, пациент допускается к процедуре. В ином случае необходимо провести лечение симптома и его первопричины;

- помутнение стекловидного тела, хрусталика или других зон зрительной системы в следствие аномалий, в том числе катаракты. Если отклонение устранено, то операцию проводить можно.

Ограничения при реабилитации

Для того, чтобы максимально избежать возможных осложнений после коагуляции, стоит соблюдать ряд правил на протяжении одного месяца:

- запрещается употреблять алкогольные напитки;

- ограничить физические нагрузки, в особенности, связанные с тряской и вибрациями;

- избегать прогулок по улице, особенно в холодное время года;

- не наклоняться вперед и не проводить длительное время в вертикальном положении;

- отказаться от вождения автомобиля;

- ограничить просмотр телевизора, не использовать компьютер и гаджеты, не читать.

Источник