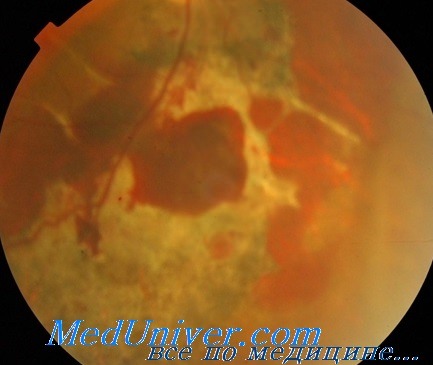

Отслойка сетчатки после контузии

Контузия сосудистой оболочки, сетчатки: признаки, диагностика, лечение

Контузионные изменения сосудистой оболочки и сетчатки наблюдаются на войне часто. Они отличаются большим разнообразием. В сосудистой оболочке при контузиях возникают различного рода повреждения сосудов, ведущие к кровоизлияниям.

Значительные кровоизлияния между склерой и сосудистой оболочкой могут повести к отслойке последней. При исследовании боковым освещением и офталмоскопом виден, желтовато-бурый бугор, выпячивающийся в стекловидное тело.

Нередко при контузиях наблюдаются разрывы сосудистой оболочки. Последняя может быть разорвана до склеры, или наружные ее слои могут уцелеть. В зависимости от этого свежие разрывы имеют при офталмоскопии вид белых или желтовато-белых полос. При контузиях мирного времени они располагаются, как правило, концентрично к соску зрительного нерва. Однако при боевых контузиях наблюдаются часто разрывы щелевидные, дырчатые, ветвистые и многоугольные. Размеры их колеблются от точечного до нескольких диаметров соска.

В свежих случаях разрывы нередко прикрыты излившейся кровью. В более позднем периоде можно видеть наряду с остатками кровоизлияний и глыбами пигмента голубовато-белые полосы обнаженной склеры и тяжи новообразованной соединительной ткани. Иногда вокруг разрыва сосудистой видны окружающие его атрофические и пигментированные очаги травматического хориоретинита. Последний может быть обнаружен и без разрывов сосудистой. Такой хориоретинит является реакцией на повреждение сосудов сосудистой оболочки.

Контузионные повреждения сосудистой оболочки ведут к нарушению циркуляции крови в ее сосудах, к расстройству обмена в глазу. Трудно представить себе повреждение сосудистой без одновременного вовлечения в страдание сетчатки.

В зависимости от размеров и расположения разрывов сосудистой оболочки и кровоизлияний наблюдаются различной степени нарушения функций глаза. При центрально расположенных кровоизлияниях зрение резко понижается.

Сетчатка реагирует на контузии чаще всего отеком и кровоизлияниями на почве разрывов сосудов или изменения проницаемости их стенки. Одновременно с сетчаткой в патологический процесс часто вовлекается и сосудистая оболочка.

К числу очень рано (через несколько часов после травмы) появляющихся контузионных изменений принадлежит так называемое коммоционное помутнение сетчатки (Commotio retinae). При этом офталмоскопически обнаруживается молочно-белого или молочно-серого цвета очаг в макулярной области или на периферии сетчатки. Размеры его сильно варьируют. В зависимости от локализации очага имеет место понижение зрения различной степени.

Контузионное помутнение (отек) сетчатки является следствием нарушения проницаемости стенок поврежденных сосудов сетчатки и хориоидеи. Помутнение сетчатки обычно исчезает бесследно через 1—3 дня, но описаны случаи, когда оно держалось несколько недель и даже месяцев, оставляя после себя очаги пигментации и дегенерации в сетчатке (П. И. Гапеев, О. И. Шершевская).

По-видимому, такая задержка обратного развития коммоционного отека сетчатки связана с индивидуальной реактивностью организма или с недостаточно тщательно проведенным лечением в первые дни после травмы, когда пострадавшие особенно нуждаются в покое (постельный режим).

Другим частым контузионным изменением сетчатки являются кровоизлияния, которые могут быть преретинальными и ретинальными. Офталмоскопически преретинальные кровоизлияния имеют вид резко ограниченных, иногда выдающихся в стекловидное тело ярко-красных очагов. Верхняя граница их иногда располагается в виде горизонтальной линии и меняет свое положение при наклоне головы. Преретинальные кровоизлияния иногда достигают значительных размеров. Они располагаются преимущественно в макулярной зоне и потому вызывают резкое падение зрения. Поскольку, однако, кровь в этих случаях располагается подобно экрану впереди сетчатки, зрение после рассасывания геморрагии может восстановиться.

Ретинальные кровоизлияния локализуются в слоях сетчатки. Обычно они располагаются по ходу сосудов в любом участке глазного дна. Офталмоскопически они выглядят в виде полосок и пятен различной формы, в зависимости от локализации в тех или иных слоях сетчатки. Иногда они достигают значительных размеров. Рассасываются они медленно, но часто без следа. В отдельных случаях после кровоизлияний остаются очаги депигментации или пигментные пятна в сетчатке.

Значительно реже, чем коммоционное помутнение и кровоизлияния, при контузиях наблюдаются разрывы сетчатки. Чаще всего они являются следствием растяжения сетчатки или кистевидной дегенерации ее на почве травм.

Излюбленными местами травматических разрывов сетчатки являются область желтого пятна и зубчатая линия (отрывы). Разрывы могут быть единичными и множественными.

Размеры их колеблются от долей соска до нескольких диаметров соска зрительного нерва. По характеру и по форме они бывают дырчатыми или клапанными. Относительно часто после контузий наблюдаются отрывы сетчатки от зубчатой линии.

Офталмоскопически разрывы сетчатки имеют вид ярко-красных участков, ограниченных серым, слегка волнистым краем ткани сетчатки. Контузионные разрывы сетчатки иногда сочетаются с разрывами сосудистой оболочки. Наблюдались «частичные разрывы сетчатки», например разрыв только пигментного эпителия (З. А. Павлова-Каминская и Е. М. Бочевер).

При травматических разрывах сетчатки отслойка ее наступает не всегда. Это связано с тем, что вслед за таким разрывом быстро развивается воспалительный процесс, ведущий к спаянию сетчатки с подлежащими тканями.

Отслойка сетчатки на почве контузии может явиться не только следствием разрывов ее и субретинальных кровоизлияний (ранние отслойки), но также — результатом образования соединительнотканных тяжей в стекловидном теле (поздние отслойки вследствие пролиферирующего ретинита). Особенно часто отслойка сетчатки наблюдается у миопов, у которых она возникает даже после сравнительно легких контузий.

Высокой ранимостью отличается макулярная область сетчатки. В. Н. Архангельский объясняет это ее архитектоникой. Контузионные изменения в желтом пятне могут носить изолированный характер, но нередко они сочетаются с повреждениями периферических отделов глазного дна. В макулярной области, как уже упоминалось, могут наблюдаться геморрагии, пигментные очаги, отек и дырчатые дефекты. Офталмоскопически при продырявливании желтого пятна виден ярко-красный круглый участок размером меньше диаметра соска, с серовато-мутными краями. Это видна обнаженная хориоидея. В поздних случаях иногда наблюдаются в области желтого пятна соединительнотканные тяжи и атрофические очаги. Дырчатый разрыв желтого пятна после боевой травмы впервые описал Т. Н. Герасименко.

Расстройства зрения при контузионных поражениях сетчатки зависят от величины, характера и локализации возникающих в ней патологических изменений.

Лечебные мероприятия при контузиях заднего отдела глазного яблока должны начинаться в возможно более ранние сроки. Лечение, как и при контузионном гемофталме, должно носить комплексный характер. Рекомендуется с первых же дней после контузии начинать осмотерапию (внутривенные вливания 10% хлористого натрия, 10% хлористого кальция, 40% глюкозы); повторные переливания крови (по 75, 100, 150 мл через 4—5 дней); тканевую терапию; оксигенотерапию.

Местно применяется закапывание в пострадавший глаз дионина в возрастающей концентрации. Весьма эффективной оказалась физиотерапия, которую рекомендуется начинать со 2-й недели после повреждения и проводить длительное время (ионофорез или диатермоионофорез с йодистым калием или хлористым кальцием, 2—3 курса по 20—25 процедур).

При травматической отслойке сетчатки на почве разрывов и отрывов ее показано раннее оперативное лечение по общим правилам.

— Также рекомендуем «Контузия зрительного нерва: признаки, диагностика»

Оглавление темы «Контузия глаза»:

- Лечение ранений глазницы. Прогноз

- Контузии органа зрения: диагностика, классификация

- Контузии век, конъюнктивы, слезных органов: признаки, диагностика, лечение

- Контузии глазного яблока — роговицы: признаки, диагностика, лечение

- Контузия склеры: признаки, диагностика, лечение

- Контузия радужки и цилиарного тела: признаки, диагностика, лечение

- Контузия хрусталика и посттравматическая катаракта: признаки, диагностика, лечение

- Контузия стекловидного тела и гемофтальм: признаки, диагностика, лечение

- Контузия сосудистой оболочки, сетчатки: признаки, диагностика, лечение

- Контузия зрительного нерва: признаки, диагностика

Источник

Маркевич В.Ю., Имшенецкая Т.А., Ярмак О.А.

Травма глазного яблока является актуальной проблемой офтальмологии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый год происходит около 55 млн случаев травм органа зрения, вызывающих ограничение трудоспособности на один или более дней. Порядка 750 тыс. этих случаев требуют госпитализации, из них около 500 тыс. – это контузии глазного яблока. В мире, по данным ВОЗ, насчитывается около 1,6 млн. слепых людей в исходе травм, еще 2,3 млн. имеют значительное снижение зрение на оба глаза по той же причине. Около 19 млн. лиц имеют потерю или значительное снижение зрения на один глаз в исходе травмы глаза [8].

Частота встречаемости отслойки сетчатки по данным эпидемиологических исследований составляет 1:10000. Учитывая среднюю продолжительность жизни (74 года), отслойка сетчатки наблюдается у 0,7% населения [10]. У 11% пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки в анамнезе имелся тот или иной вид травмы глаза. Подавляющее большинство пациентов – это мужчины трудоспособного возраста [1, 6].

Травматическая отслойка сетчатки является одним из тяжелых заболеваний в офтальмотравматологии [2, 4, 11]. Остаются до конца не решенными вопросы сроков проведения операции, выбора тактики, объема оперативного лечения, минимизации риска развития интра- и послеоперационных осложнений.

Для травматической отслойки сетчатки характерны следующие признаки:

1. В большинстве случаев между моментом травмы и возникновением отслойки сетчатки имеется короткий латентный период: около половины случаев приходится на первый месяц [6, 9].

2. Отслойка сетчатки при контузии глазного яблока сопровождается другими травматическими изменениями: гифема, вывих и подвывих хрусталика, травматический мидриаз, иридодиализ, рецессия угла передней камеры, гемофтальм, вторичная офтальмогипертензия, макулярный разрыв, сотрясение сетчатки, разрыв сосудистой оболочки.

3. Отслойка сетчатки нередко сопровождается пролиферативной витреоретинопатией [1, 5].

При установлении диагноза травматической отслойки сетчатки показания к проведению оперативного вмешательства, а также его сроки определяются строго индивидуально. Индивидуальный подход необходим также и к выбору метода оперативного вмешательства и его объему, что зависит от сопутствующих посттравматических изменений. В настоящее время для хирургического лечения травматических отслоек сетчатки используются следующие виды хирургических вмешательств:

• круговое вдавление склеры при наличии множественных разрывов, циркляж по Арруга в комбинации с экстрасклеральным пломбированием склеры;

• закрытая витреоэктомия с применением в качестве тампонады газа (сульфогексафлюорид SF 6 , перфторпропан C3 F 8 ) или силиконового масла (вязкостью в 1000 и 5000 Cst);

• витреоретинальная операция с проведением временной, постоянной эндовитреальной тампонады (газ, ПФОС, силиконовое масло) в комбинации с круговым вдавлением склеры [3, 9, 11].

Многообразие существующих методов оперативного лечения травматической отслойки сетчатки [5, 7, 10] говорит о сложности проблемы и делает актуальным определение оптимальной тактики хирургического лечения данной патологии.

Цель.

Оценить эффективность хирургического лечения травматической отслойки сетчатки, возникшей вследствие контузий глазного яблока.

Материал и методы

Под нашим наблюдением находилось 40 пациентов (40 глаз), которые поступили в отделение микрохирургии глаза с диагнозом травматической отслойки сетчатки и имели в анамнезе контузию глазного яблока. Прямая контузия глазного яблока имела место в 34 (85%) случаях, в остальных 6-ти был диагностирован непрямой механизм контузии глазного яблока. На основе собранного у пациентов анамнеза получения травмы мы получили следующие данные: 38 (95%) случаев пришлось на бытовую травму, один случай (2,5%) – на производственную травму и один случай (2,5%) – на криминальную.

Всем пациентам было проведено стандартное офтальмологическое обследование: сбор анамнеза, включающий в себя информацию об обстоятельствах и механизме травмы, а также степени ее давности; бесконтактная тонометрия; исследование остроты зрения с коррекцией, биомикроскопия, при необходимости – гониоскопия, осмотр глазного дна с фундус-линзой Гольдмана, ультразвуковое исследование глазного яблока (сканер ультразвуковой UD-8000 Tomey), фундус-камера (Carl Zeiss Meditec AG VISUCAM 500), оптическая когерентная томография заднего отрезка (томограф оптикокогерентный Stratus OCT 3000), интраоперационная видеорегистрация (Zeiss OPMI Lumera 700).

Средний возраст пациентов составил 41,4±16,3 года. Соотношение мужчин и женщин составило 36 (90%) и 4 (10%) соответственно. Для определения степени тяжести контузии глазного яблока мы использовали классификацию закрытой травмы глаза по степени тяжести, предложенную Волковым В.В. и соавт. [1]. Контузия легкой степени тяжести была у 3 (7,5%) пациентов, средней степени тяжести – у 6 (15%) пациентов, контузия тяжелой степени тяжести предшествовала отслойке сетчатки в 31 (77,5%) случае.

Диагноз травматической отслойки сетчатки был установлен у 15 (37,5%) пациентов в течение первой недели после травмы, у 23 (57,5%) пациентов – в первые 2 недели, у 27 (67,5%) – в первый месяц, у 33 (82,5%) – в первые полгода после травмы и у 38 (95%) – в первый год после травмы была выявлена отслойка сетчатки.

Максимальный срок возникновения отслойки после контузии глазного яблока составил более двух лет и наблюдался у 2 (5%) пациентов.

Самым частым сопутствующим повреждением контузии глазного яблока у наших пациентов был частичный гемофтальм, который был обнаружен у 21 больного (табл. 1). Из остальных сопутствующих изменений можно выделить пре-, интра- и субретинальные геморрагии – 5 (12,5%); вторичную офтальмогипертензию (ОГ) – 9 (22,5%); разрыв сосудистой оболочки – 4 (10%); травматический мидриаз – 3 (7,5%).

Вторичная офтальмогипертензия была в 7 (77,8%) случаях купирована консервативно (инстилляции тимолола 0,5% по 1 капле 2 раза в день) и в двух (22,2%) случаях проводилось оперативное лечение (у одного пациента была выполнена синустрабекулоэктомия, во втором случае – вискоканалопластика). У 27 (67,5%) пациентов отслойка сетчатки захватывала макулярную область. Регматогенная отслойка сетчатки была выявлена у 36 (90%) пациентов, у остальных 4 пациентов (10%) имела место тракционная отслойка сетчатки. В 20 (50%) случаях офтальмоскопически был выявлен отрыв сетчатки от зубчатой линии, в 13 (32,5%) случаях – клапанные разрывы сетчатки, в 3 (7,5%) – дырчатые разрывы сетчатки(рис. 1).

Острота зрения при поступлении у 13 (32,5%) пациентов составила до 0,02, у 10 (25%) – от 0,02 до 0,1, у 17 пациентов (42,5%) – от 0,1 до 1,0.

Результаты.

После полного офтальмологического и общесоматического обследования пациентам проводилось оперативное лечение, которое дополнялось консервативным лечением сопутствующих изменений глазного яблока. По нашим данным в первую неделю после травмы операции не производились. В остальном сроки оперативного лечения коррелируют со сроками диагностики травматической отслойки сетчатки. Так, в нашем исследовании в первые 3 недели были прооперированы 22 пациента (55%), в первые 5 недель – 27 пациентов (70%), оперативное вмешательство состоялось в первые полгода в 33 (82,5%) случаях, в 38 (95%) случаях этот срок составил один год. Все 40 (100%) пациентов были прооперированы через 2,5 года после момента получения травмы.

По виду оперативного лечения пациенты распределились следующим образом: в 22 случаях (56%) была выполнена экстрасклеральная хирургия (циркляж по Арруго с экстрасклеральным пломбированием), в 9 случаях (22,5%) была проведена закрытая витреоэктомия и еще в 9 случаях (22,5%) было произведено комбинированное лечение (закрытая витреоэктомия в сочетании с экстрасклеральной хирургией), данные приведены в табл. 2. В 9 (22,5%) случаях в витреальную полость вводился газ (SF 6 в 6 (66,7%) случаях и С 3 F 8 в 3 (33,3%) случаях). В 5 (12,5%) случаях была выполнена эндотампонада витреальной полости силиконовым маслом (вязкостью в 1000 и 5000 Cst). В 17 (42,5%) случаях была выполнена эндолазеркоагуляция сетчатки (Carl Zeiss Meditec AG Visulas 532s). В 11 (27,5%) случаях потребовалось дополнительное оперативное вмешательство. В 3 (7,5%) случаях потребовалось дополнительное экс-трасклеральное пломбирование, в 4 (10%) случаях – пневморетинопексия, в 3 (7,5%) случаях – закрытая витреоэктомия и еще в одном (2,5%) случае была выполнена эндотампонада витреальной полости силиконовым маслом (силиконовое масло 1000 Cst) после витреальной хирургии. В послеоперационном периоде пациентам проводилась противовоспалительная терапия, включающая в себя инстилляции антибиотиков (гентамицин, тобрамицин, левофлоксацин), стероидных и нестероидных (диклофенак) противовоспалительных средств; парабульбарные инъекции гентамицина и дексаметазона; внутривенное введение антибиотиков и дексаметазона. В раннем послеоперационном периоде 15 (37,5%) пациентам была проведена лазерная коагуляция сетчатки в области разрыва либо отрыва сетчатки(рис. 2, 3).

При выписке у 7 (17,5%) пациентов сохранялась субретинальная жидкость (подтвержденная офтальмоскопически и эхоскопически), соответственно, у 33 (82,5%) пациентов было полное прилегание оболочек. Острота зрения при выписке у 12 (30%) пациентов составила до 0,02; у 3 (7,5%) – от 0,02 до 0,1; у 25 (62,5%) – от 0,1 до 1,0. Динамика изменения остроты зрения приведена на рис. 4.

Выводы

1. Травматическая отслойка сетчатки после контузии глазного яблока у 67,5% пациентов возникла в течение первого месяца, у 82,5% – пациентов в течение 6 мес., у 95% – в течение года после травмы, что подтверждает необходимость диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими прямую контузию глазного яблока в указанные сроки.

2. Для хирургического лечения травматических отслоек сетчатки, возникших вследствие контузий глазного яблока, эффективными являются как экстрасклеральная хирургия (55%), так и витреоэктомия (22,5%) и комбинированная хирургия (22,5%) с применением газа SF6 (22,5%) и силиконового масла (12,5%).

3. Использованный нами индивидуальный хирургический подход к лечению травматических постконтузионных отслоек сетчатки, учитывающий как характеристику и количество разрывов сетчатки, так и наличие сопутствующих изменений стекловидного тела и проведение хирургического вмешательства в ранние сроки (70% пациентов были оперированы в течение 5 недель), позволил получить анатомический результат в 82,5% случаев и достичь повышения зрительных функций в 47,5% случаев при сохранности прежней остроты зрения в 22,5% случаев.

Сведения об авторах

Маркевич Владимир Юрьевич– аспирант кафедры офтальмологии Государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования».

Имшенецкая Татьяна Александровна– докт. мед. наук, профессор, зав. кафедрой офтальмологии Государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования».

Ярмак Ольга Александровна– канд. мед. наук, доцент кафедры офтальмологии Государственного учреждения образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования».

Источник