Направление света в сетчатке

В

сетчатке имеются три радиально

расположенных слоя нервных клеток и

два слоя синапсов.

Ганглионарные нейроны

залегают в самой глубине сетчатки, в то

время как фоточувствительные клетки

(палочковые и колбочковые)

наиболее удалены от центра, то есть

сетчатка глаза является так называемым

инвертированным органом. Вследствие

такого положения свет, прежде чем упасть

на светочувствительные элементы и

вызвать физиологический процесс

фототрансдукции, должен проникнуть

через все слои сетчатки. Однако он не

может пройти через эпителий или хориоидею,

которые являются непрозрачными.

Проходящие

через расположенные перед фоторецепторами

капилляры лейкоциты при взгляде на

синий свет могут восприниматься как

мелкие светлые движущиеся точки. Данное

явление известно как энтопический

феномен синего поля (или феномен Ширера)

Кроме

фоторецепторных и ганглионарных нейронов,

в сетчатке присутствуют и биполярные

нервные клетки, которые, располагаясь

между первыми и вторыми, осуществляют

между ними контакты, а также горизонтальные

и амакриновые клетки, осуществляющие

горизонтальные связи в сетчатке.

Между

слоем ганглионарных клеток и слоем

палочек и колбочек находятся два слоя

сплетений нервных волокон со множеством

синаптических контактов. Это наружный

плексиформный (сплетеневидный) слой и

внутренний плексиформный слой. В первом

осуществляются контакты между палочками

и колбочками и вертикально ориентированными

биполярными клетками, во втором —

сигнал переключается с биполярных на

ганглионарные нейроны, а также на

амакриновые клетки в вертикальном и

горизонтальном направлении.

Таким

образом, наружный нуклеарный слой

сетчатки содержит тела фотосенсорных

клеток, внутренний нуклеарный слой

содержит тела биполярных, горизонтальных

и амакриновых клеток, а ганглионарный

слой содержит ганглионарные клетки, а

также небольшое количество перемещённых

амакриновых клеток. Все слои сетчатки

пронизаны радиальными глиальными

клетками Мюллера.

Наружная

пограничная мембрана образована из

синаптических комплексов, расположенных

между фоторецепторным и наружным

ганглионарным слоями. Слой нервных

волокон образован из аксонов ганглионарных

клеток. Внутренняя пограничная мембрана

образована из базальных мембран

мюллеровских клеток, а также окончаний

их отростков. Лишённые шванновских

оболочек аксоны ганглионарных клеток,

достигая внутренней границы сетчатки,

поворачивают под прямым углом и

направляются к месту формирования

зрительного нерва.

Каждая

сетчатка у человека содержит около

6—7 млн колбочек и 110—125 млн палочек.

Эти светочувствительные клетки

распределены неравномерно. Центральная

часть сетчатки содержит больше колбочек,

периферическая содержит больше палочек.

В центральной части пятна в области

ямки колбочки имеют минимальные размеры

и мозаично упорядочены в виде компактных

шестиграных структур.

Проводящий путь

зрительного анализатора обеспечивает

проведение нервных импульсов от сетчатки

в корковые центры полушарий больного

мозга и представляет собой сложную цепь

нейронов, связанных друг с другом при

помощи синапсов.

Направляясь к

сетчатке, луч света проходит через

светопреломляющие среды глазного яблока

(роговицу, водянистую влагу передней и

задней камер глаза, хрусталик, стекловидное

тело) и воспринимается фоторецепторными

клетками, тела которых лежат в наружном

ядерном слое, в частности, их окончаниями

— рецепторами (палочками и колбочками).

Таким образом, фоторецепторные клетки

сетчатки являются первыми нейронами.

Необходимо отметить,

что благодаря светопреломляющим средам

глазного яблока, пучок света концентрируется

в области места наибольшей остроты

зрения — пятне сетчатки с его центральной

ямкой. В центральной ямке сосредоточены

только колбочковидные зрительные

клетки, с которыми связано восприятие

цвета. Их в сетчатке насчитывается 5-7

млн. Колбочковидные

зрительные клетки являются

элементами дневного зрения, поэтому

цвета в полу тьме воспринимаются ими

очень слабо.

Палочковидные

зрительные клетки специализированы

для видения предметов в сумерках. В

сетчатке глаза человека этих клеток в

общей сложности насчитывается около

75-150 млн.

Достигающий

глубоких слоев сетчатки свет вызывает

фотохимические реакции за счет зрительных

пигментов. Энергия светового раздражения

преобразуется фоторецепторами сетчатки

(палочковидными

и колбочковидными зрительными клетками)

в нервные импульсы, которые устремляются

ко вторым нейронам, расположенным здесь

же, в сетчатке.

Вторые нейроны

представлены биполярными клетками,

составляющими внутренний ядерный слой.

Каждый биполярный нейроцит с помощью

своих отростков-дендритов контактирует

одновременно с несколькими фоторецепторными

нейронами.

В ганглиозном слое

сетчатки лежат тела

третьих нейронов.

Это крупные ганглиозные (мультиполярные)

клетки. Обычно одна ганлиозная клетка

(ганглиозный

нейроцит)

контактирует с несколькими биполярными

клетками. Аксоны ганглиозных клеток,

сближаясь, образуют ствол зрительного

нерва.

Место выхода

зрительного нерва из сетчатки представлено

диском зрительного нерва (слепое пятно).

Оно не содержит фоторецепторов.

Покидая глазницу,

зрительный нерв через зрительный канал

вступает в полость черепа и здесь на

основании мозга образует перекрест,

причем перекрещивается только медиальная

группа волокон, следующих от внутренних

отделов сетчатки, а волокна от наружных

отделов сетчатки не перекрещиваются.

Таким образом,

каждое полушарие получает импульсы

одновременно из правого и левого глаза.

Все это обеспечивает синхронность

движений глазных яблок и бинокулярное

зрение, в то время как у земноводных и

пресмыкающихся движения глаз автономные,

зрение — монокулярное, что связано с

полным перекрестом волокон зрительного

нерва.

Участок зрительною

пут от сетчатки до зрительного перекреста

называется зрительным нервом, после

перекреста — зрительным

трактом.

Каждый зрительный

тракт содержит

нервные волокна от одноименных половин

сетчатки обоих глаз. Так, правый зрительный

тракт — от правой половины правого глаза

(волокна в зрительном перекресте не

перекрещиваются) и от правой половины

левого глаза (волокна полностью переходят

на противоположную сторону в зрительном

перекресте). Левый

зрительный тракт —

от левой половины левою глаза (волокна

перекрещенные) и от левой половины

правого глаза (волокна полностью

перекрещенные).

У наружного края

ножки мозга зрительный тракт делится

на три пучка, направляющихся к подкорковым

центрам зрения.

Большая часть этих волокон заканчивается

на клетках латерального коленчатого

тела, меньшая — на клетках подушки

таламуса и небольшая часть, относящаяся

к зрачковому рефлексу, — в верхних

холмиках крыши среднего мозга. В этих

образованиях лежат тела четвертых

нейронов.

Аксоны четвертых

нейронов,

тела которых расположены в латеральном

коленчатом теле и подушке таламуса, в

виде компактного пучка проходят через

заднюю часть задней ножки внутренней

капсулы, затем, веерообразно рассыпаясь,

образуют зрительную лучистость (пучок

Грациоле*) и достигают коркового ядра

зрительного анализатора, лежащего на

медиальной поверхности затылочной доли

по сторонам от шпорной борозды.

* Гранциоле

Луи (Gratiolet Louis Pierre, 1815-1885) —

французский врач, анатом и физиолог.

Работал в Париже, с 1853г. преподавал

анатомию в Парижском ун-те. с 1862г.

-профессор зоологии там же. Занимался

сравнительной анатомией, антропологией,

психологией. Известны его работы по

анатомии мозга. Им описан пучок нервных

волокон в большом мозге, идущий от

латерального коленчатого тела и подушки

таламуса к зрительному центру в коре

затылочной доли.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 8 сентября 2018;

проверки требуют 3 правки.

Запрос «Ретина» перенаправляется сюда; о названии особого вида ЖК-дисплеев см. Retina.

Сетча́тка (лат. retína) — внутренняя оболочка глаза, являющаяся периферическим отделом зрительного анализатора; содержит фоторецепторные клетки, обеспечивающие восприятие и преобразование электромагнитного излучения видимой части спектра в нервные импульсы, а также обеспечивает их первичную обработку.

Строение[править | править код]

Анатомически сетчатка представляет собой тонкую оболочку, прилежащую на всём своём протяжении с внутренней стороны к стекловидному телу, а с наружной — к сосудистой оболочке глазного яблока. В ней выделяют две неодинаковые по размерам части: зрительную часть — наибольшую, простирающуюся до самого ресничного тела, и переднюю — не содержащую фоточувствительных клеток — слепую часть, в которой выделяют в свою очередь ресничную и радужковую части сетчатки, соответственно частям сосудистой оболочки.

Зрительная часть сетчатки имеет неоднородное слоистое строение, доступное для изучения лишь на микроскопическом уровне и состоит из 10[2] следующих вглубь глазного яблока слоёв:

- пигментного,

- фотосенсорного,

- наружной пограничной мембраны,

- наружного зернистого слоя,

- наружного сплетениевидного слоя,

- внутреннего зернистого слоя,

- внутреннего сплетениевидного слоя,

- ганглионарных клеток,

- слоя волокон зрительного нерва,

- внутренней пограничной мембраны.

Строение сетчатки человека[править | править код]

Сетчатка глаза у взрослого человека имеет диаметральный размер 22 мм и покрывает около 72 % площади внутренней поверхности глазного яблока.

Пигментный слой сетчатки (самый наружный) с сосудистой оболочкой глаза связан более тесно, чем с остальной частью сетчатки.

Около центра сетчатки (ближе к носу) на задней её поверхности находится диск зрительного нерва, который иногда из-за отсутствия в этой части фоторецепторов называют «слепое пятно». Он выглядит как возвышающаяся бледная овальной формы зона около 3 мм². Здесь из аксонов ганглионарных нейроцитов сетчатки происходит формирование зрительного нерва. В центральной части диска имеется углубление, через которое проходят сосуды, участвующие в кровоснабжении сетчатки.

диска зрительного нерва, приблизительно в 3 мм, располагается пятно (macula), в центре которого имеется углубление, центральная ямка (fovea), являющееся наиболее чувствительным к свету участком сетчатки и отвечающее за ясное центральное зрение (жёлтое пятно). В этой области сетчатки (fovea) находятся только колбочки. Человек и другие приматы имеют одну центральную ямку в каждом глазу в противоположность некоторым видам птиц, таким как ястребы, у которых их две, а также собакам и кошкам, у которых вместо ямки в центральной части сетчатки обнаруживается полоса, так называемая зрительная полоска. Центральная часть сетчатки представлена ямкой и областью в радиусе 6 мм от неё, далее следует периферическая часть, где по мере движения вперед число палочек и колбочек уменьшается. Заканчивается внутренняя оболочка зубчатым краем, у которого фоточувствительные элементы отсутствуют.

На своём протяжении толщина сетчатки неодинакова и составляет в самой толстой своей части, у края диска зрительного нерва, не более 0,5 мм; минимальная толщина наблюдается в области ямки жёлтого пятна.

Микроскопическое строение[править | править код]

Упрощенная схема расположения нейронов сетчатки. Сетчатка состоит из нескольких слоев нейронов. Свет падает слева и проходит через все слои, достигая фоторецепторов (правый слой). От фоторецепторов сигнал передается биполярным клеткам и горизонтальным клеткам (средний слой, обозначен жёлтым цветом). Затем сигнал передается амакриновым и ганглионарным клеткам (левый слой). Эти нейроны генерируют потенциалы действия, передающиеся по зрительному нерву в мозг. С рисунка Сантьяго Рамон-и-Кахаля, видоизменено

См. Пигментный эпителий сетчатки

В сетчатке имеются три радиально расположенных слоя нервных клеток и два слоя синапсов.

Ганглионарные нейроны залегают в самой глубине сетчатки, в то время как фоточувствительные клетки (палочковые и колбочковые) наиболее удалены от центра, то есть сетчатка глаза является так называемым инвертированным органом. Вследствие такого положения свет, прежде чем упасть на светочувствительные элементы и вызвать физиологический процесс фототрансдукции, должен проникнуть через все слои сетчатки. Однако он не может пройти через пигментный эпителий или хориоидею, которые являются непрозрачными.

Проходящие через расположенные перед фоторецепторами капилляры лейкоциты при взгляде на синий свет могут восприниматься как мелкие светлые движущиеся точки. Данное явление известно как энтопический феномен синего поля (или феномен Ширера).

Кроме фоторецепторных и ганглионарных нейронов, в сетчатке присутствуют и биполярные нервные клетки, которые, располагаясь между первыми и вторыми, осуществляют между ними контакты, а также горизонтальные и амакриновые клетки, осуществляющие горизонтальные связи в сетчатке.

Между слоем ганглионарных клеток и слоем палочек и колбочек находятся два слоя сплетений нервных волокон со множеством синаптических контактов. Это наружный плексиформный (сплетеневидный) слой и внутренний плексиформный слой. В первом осуществляются контакты между палочками и колбочками и вертикально ориентированными биполярными клетками, во втором — сигнал переключается с биполярных на ганглионарные нейроны, а также на амакриновые клетки в вертикальном и горизонтальном направлении.

Таким образом, наружный нуклеарный слой сетчатки содержит тела фотосенсорных клеток, внутренний нуклеарный слой содержит тела биполярных, горизонтальных и амакриновых клеток, а ганглионарный слой содержит ганглионарные клетки, а также небольшое количество перемещённых амакриновых клеток. Все слои сетчатки пронизаны радиальными глиальными клетками Мюллера.

Наружная пограничная мембрана образована из синаптических комплексов, расположенных между фоторецепторным и наружным ганглионарным слоями. Слой нервных волокон образован из аксонов ганглионарных клеток. Внутренняя пограничная мембрана образована из базальных мембран мюллеровских клеток, а также окончаний их отростков. Лишённые шванновских оболочек аксоны ганглионарных клеток, достигая внутренней границы сетчатки, поворачивают под прямым углом и направляются к месту формирования зрительного нерва.

Каждая сетчатка у человека содержит около 6—7 млн колбочек и 110—125 млн палочек. Эти светочувствительные клетки распределены неравномерно. Центральная часть сетчатки содержит больше колбочек, периферическая содержит больше палочек. В центральной части пятна в области ямки колбочки имеют минимальные размеры и мозаично упорядочены в виде компактных шестиграных структур.

Заболевания[править | править код]

Есть множество наследственных и приобретённых заболеваний и расстройств, поражающих, в том числе, сетчатку. Перечислены некоторые из них:

- Пигментная дегенерация сетчатки — наследственное заболевание с поражением сетчатки, протекает с утратой периферического зрения.

- Дистрофия жёлтого пятна — группа заболеваний, характеризующихся утратой центрального зрения вследствие гибели или повреждения клеток пятна.

- Дистрофия макулярной области сетчатки — наследственное заболевание с двусторонним симметричным поражением макулярной зоны, протекающее с утратой центрального зрения.

- Палочко-колбочковая дистрофия — группа заболеваний, при которых потеря зрения обусловлена повреждением фоторецепторных клеток сетчатки.

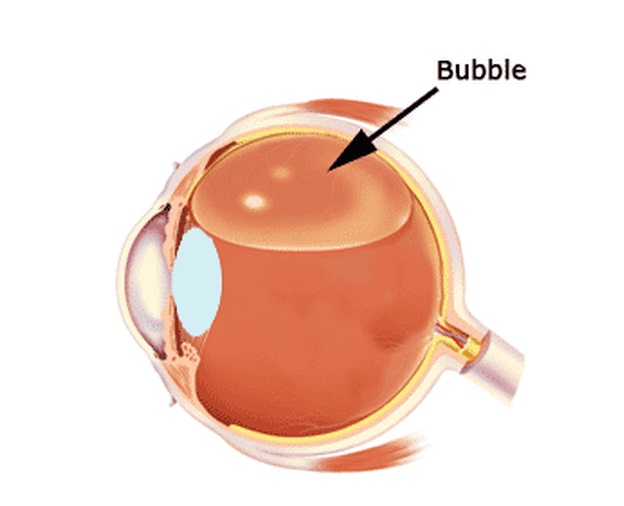

- Отслоение сетчатки от задней стенки глазного яблока. Игнипунктура — устаревший метод лечения.

- И артериальная гипертензия, и сахарный диабет могут вызвать повреждение капилляров, снабжающих сетчатку кровью, что ведёт к развитию гипертонической или диабетической ретинопатии.

- Ретинобластома — злокачественная опухоль сетчатки.

- Меланома сетчатки- злокачественная опухоль из пигментных клеток- меланоцитов, рассеянных в сетчатке.

- Макулодистрофия — патология сосудов и нарушение питания центральной зоны сетчатки.

Литература[править | править код]

- Савельева-Новосёлова Н. А., Савельев А. В. Принципы офтальмонейрокибернетики // В сборнике «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы». — Донецк-Таганрог-Минск, 2009. — С. 117—120.

Примечание[править | править код]

Ссылки[править | править код]

- Строение сетчатки. // Проект «Eyes for me».

Источник

Текст из документа «10311»

Передача и кодирование сигнала в сетчатке глаза

Содержание

Передача и кодирование сигнала в сетчатке глаза

Глаз

Анатомия проводящих путей зрительного анализатора

Палочки и колбочки

Организация и морфология фоторецепторов

Электрические сигналы в ответ на свет в фоторецепторах позвоночных

Слуховая кора

Локализация звука

Выводы

Литература:

Передача и кодирование сигнала в сетчатке глаза

Путь нервных импульсов, возбуждаемых светом и позволяющих нам воспринимать окружающие нас объекты, фон, движение, тени и цвета, начинается на сетчатке. Свет воспринимается специальными фоторецепторами, колбочками и палочками, содержащими зрительные пигменты. Палочки высокочувствительны и способны уловить даже один квант света. Цветовое дневное зрение осуществляется колбочками. Поглощение света зрительным пигментом фоторецептора активирует G-белок, запускающий каскад биохимических реакций. В результате происходит закрытие управляемого нуклеотидами ионного канала, расположенного на мембране фоторецепторной клетки, что приводит к ее гиперполяризации. Таким образом, при действии света происходит уменьшение высвобождения медиатора в синапсах между фоторецепторами и биполярными клетками, а также между фоторецепторами и горизонтальными клетками. Сигналы от фоторецепторов достигают в конечном итоге ганглиозных клеток, аксоны которых проходят в составе зрительного нерва и являются единственными нервными волокнами, несущими зрительную информацию в мозг.

Соединения между рецепторами и ганглиозными клетками обеспечиваются биполярными, горизонтальными и амакриновыми клетками. Подобно палочкам и колбочками, биполярные и горизонтальные клетки генерируют сигналы в виде локальных ответов, а не потенциалов действия. Кодирование зрительных сигналов в сетчатке и на последующих уровнях зрительного анализатора можно лучше всего изучить при помощи анализа нейронных механизмов функционирования рецептивных полей, являющихся элементарными блоками, из которых строится система восприятия зрительных образов. Рецептивным полем нейрона зрительного анализатора называется определенная зона сетчатки, при освещении которой изменяется (увеличивается или уменьшается) активность этого нейрона. Рецептивным полем ганглиозной клетки сетчатки является небольшая округлая область сетчатки. Потенциалы действия возникают в ганглиозных «оп»-клетках, воспринимающих маленькие пятна света, расположенные в центре темного поля, и в ганглиозных «off»-клетках, воспринимающих темные пятна на освещенном фоне. Эти две группы ганглиозных клеток имеют большое значение в работе сетчатки. Называемые мелкоклеточными (parvocellular. Ρ) и крупноклеточными (magnocellular, M), они имеют разные размеры, расположение, связи и физиологические ответы. Более мелкие Ρ клетки способны к высокоточной пространственной дискриминации и способны различать различные цвета. Большие по размеру M клетки способны воспринимать подвижные объекты, а также чувствительны к малейшим изменениям контрастности. Эти свойства M и Ρ групп клеток передаются по нервным связям на дальнейшие уровни зрительного анализатора, вплоть до уровня сознания.

Глаз

Глаз — автономный аванпост головного мозга. Он собирает информацию, анализирует и передает ее для дальнейшего анализа в высшие центры по строго определенному пути (зрительному нерву). Первым шагом здесь является получение перевернутого изображения окружающего мира на сетчатке. Неотъемлемыми условиями четкого зрения являются: (1) фокусирование изображения на сетчатке путем изменения толщины хрусталика (аккомодация); (2) регуляция зрачком количества света, падающего на сетчатку; (3) конвергенция информации от обоих глаз для того, чтобы изображения на сетчатках обоих глаз располагались в соответствующих зонах. Наше зрение сильно зависит от области зрительного поля, на которое проецируется изображение. Мы способны читать мелкий текст, расположенный прямо перед глазами и проецирующийся в центр сетчатки, но не куда-то в периферическую зону. Падение остроты зрения возникает из-за различных способов анализа получаемой зрительной информации в разных зонах, а не из-за нерезкого изображения или оптических аномалий вне центральной зоны. Сначала мы познакомимся с принципиальными анатомическими особенностями пути зрительного анализатора, а затем шаг за шагом рассмотрим, каким образом возникает сигнал на сетчатке при улавливании света зрительными пигментами и передается затем далее по зрительному пути.

Анатомия проводящих путей зрительного анализатора

Путь зрительного анализатора, начинающийся от глаза и идущий до коры головного мозга, показан на рис.1, где изображены основные ключевые пункты зрительной системы. Волокна зрительного нерва начинаются от ганглиозных клеток сетчатки и заканчиваются в слое клеток таламуса, в области латерального коленчатого тела, где расположены вторые нейроны цепочки зрительного тракта. Аксоны нейронов коленчатого тела, в свою очередь, проходят через зрительную лучистость в кору головного мозга. С этого этапа распространение зрительной информации происходит еще более сложным путем, проследить который пока не представляется возможным

На рис.1 показано, как волокна, идущие от каждой сетчатки, разделяются на два пучка в области зрительного перекреста, откуда они идут в латеральное коленчатое ядро и зрительную кору обоих полушарий. Правые стороны сетчатки обоих глаз посылают волокна в правое полушарие. Из-за того, что изображение переворачивается, проходя через зрачок, получается, что на правую сторону каждой сетчатки проецируется изображения окружающего мира с левой стороны от животного. Таким образом, каждое полушарие «видит» зрительное поле противоположной стороны. Соответственно, люди с повреждением левого полушария из-за травмы или заболевания становятся «слепыми» на правое.

Рис.1. Путь зрительного анализатора. Правая сторона сетчатки каждого глаза, показанная серым цветом, посылает сигналы к правому латеральному коленчатому телу. Таким образом, зрительный центр правого полушария получает информацию исключительно о левой части зрительного поля.

Таковыми являются горизонтальные и амакрииовые клетки. Только амакриновые и ганглиозные клетки способны отвечать потенциалом действия и передавать его на другие клетки. Фоторецепторы, горизонтальные и биполярные клетки отвечают только локальным ответом переменной амплитуды. Внутри каждого из этих основных классов имеются подгруппы, отличающиеся друг от друга по строению и функциям, мюллеровские клетки являются глиальными клетками сетчатки.

Палочки и колбочки

Фоторецепторы являются теми образованиями, которые позволяют нам видеть окружающий мир, а также определяют диапазон, в пределах которого мы способны воспринимать его. Некоторые змеи имеют специализированные рецепторы для восприятия инфракрасного излучения; муравьи и пчелы способны для навигации использовать свойства поляризованного света неба. Наши фоторецепторы не способны ни к первому, ни ко второму. Кошки, не имеющие соответствующих рецепторов, не способны воспринимать цвета. Они «страдают» цветовой слепотой, воспринимая все цвета подобно тому, как мы видим в сумерках (когда «все кошки серы»). Чувствительность наших палочек в темноте такова, что один квант света способен вызвать поддающийся измерению сигнал. Однако около 7 палочек должно быть активировано, чтобы мы действительно были способны воспринять свет.

Рис. 3. Путь света в полости глаза и клеточное строение сетчатки (поперечный срез глаза). Свет должен пройти через хрусталик и слои клеток сетчатки, чтобы достигнуть фоторецепторов: палочек и колбочек. Центральная ямка (fovea centralis) является специализированной зоной, содержащей только густо расположенные тонкие колбочки, которые способны различать объекты с высоким разрешением. В этом месте слои клеток, расположенные более поверхностно, менее выражены, что позволяет свету непосредственно падать на фоторецепторы. В месте, где зрительный нерв выходит из глаза, отсутствуют фоторецепторы, и потому это место называется «слепым пятном».

Рис.4. Фоторецепторы сетчатки. (А и В) Палочка сетчатки жабы с введенным в нее флуоресцентным красителем, Lucifer yellow, при обычном (А) и ультрафиолетовом (В) облучении. Стрелками отмечены одинаковые места в сетчатке. (С) Строение палочки и колбочки. В палочке пигмент родопсин (черные точки) встроен в мембраны, расположенные в виде дисков, не связанных с наружной мембраной клетки. В колбочке зрительные пигменты располагаются в складках наружной клеточной мембраны. Наружный сегмент связан с внутренним посредством узкой перемычки. В темноте происходит постоянное высвобождение медиатора нервными окончаниями.

При помощи различных подтипов колбочек мы способны воспринимать мельчайшие оттенки и изменения в контрастности и цвете в яркий солнечный день, когда интенсивность света в 100 миллионов раз сильнее, чем ночью.

Организация и морфология фоторецепторов

Палочки и колбочки образуют плотно организованный слой фоторецепторов, расположенный непосредственно над слоем пигментного эпителия (рис.3), на максимальном удалении от роговицы и проникающего в глаз света. За исключением небольшой зоны в области центральной ямки, свет должен пройти через несколько плотных слоев клеток и волокон, чтобы достигнуть наружного сегмента фоторецептора, где и осуществляется поглощение фотонов и фоторецепция. Как Гельмголъц писал в 1867открыт синапс и вообще появилась клеточная доктрина*).

Исследования центральной ямки показали, что в этой зоне колбочки очень плотно упакованы, их плотность составляет 200000 на мм2, а палочки отсутствуют. Более того, в области ямки колбочки более узкие, чем в периферических зонах сетчатки. Так как ямка не содержит палочек, ночью она представляет собой «слепое пятно». Существует и отдельное «слепое пятно», которое соответствует зоне на сетчатке, где зрительный нерв покидает глаз; в зоне этого пятна отсутствуют любые фоторецепторы.

На рис.4 показаны три важные особенности строения фоторецепторов: (1) наружный сегмент, где происходит поглощение света зрительными пигментами; (2) внутренний сегмент, где расположены ядро, ионные насосы, трансмембранные переносчики, рибосомы, митохондрии и эндоплазматический ретикулум; и (3) синаптическая терминаль, где происходит высвобождение глутамата на клетки второго порядка, чувствительные к глутаматному сигналу. Зоны секреции в синаптической терминали имеют строго определенное расположение в зависимости от расположения одной или нескольких «ленточных» структур, вдоль которых ориентированы везикулы с медиатором.

Хотя сама по себе «клеточная доктрина», или «клеточная теория», была опубликована Маттиасом Шлейде ном и Теодором Шванном в 1839 году («Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений»), она содержала несколько ошибочных утверждений (например, о новообразовании клеток организма из первичного неклеточного вещества), и получила известность и распространение значительно позже, после уточнения ее Рудольфом Биржевым в 1859 году

Электрические сигналы в ответ на свет в фоторецепторах позвоночных

Рецепторы в основном отвечают на соответствующий стимул путем локальной деполяризации переменной амплитуды, которая может вызвать в дальнейшем потенциал действия. И хотя у большинства беспозвоночных фоторецепторы воспринимают свет подобным образом (рис.5А), восприятие света рецепторными клетками у большинства позвоночных происходит по-другому. На рис.5В показаны сигналы, отведенные от палочки черепахи при помощи внутриклеточного электрода. В темноте (во время отдыха) фоторецепторы деполяризуются постоянным входящим током в области наружного сегмента («темновой ток»). Свет приводит к гиперполяризации, уменьшая величину входящего тока. В следующих абзацах будет рассказано, каким образом свет поглощается фоторецепторами и какие механизмы вызывают электрические сигналы, показанные на рис. 5.

Рис. 5. Сигналы от фоторецепторов. (А) Фоторецепторы беспозвоночных (мечехвост) отвечают на свет деполяризацией, вызывающей серию разрядов. Такие ответы являются типичными для сенсорных клеток, чувствительных к различным стимулам: прикосновению, давлению или растяжению (глава 17). (В) Фоторецепторы позвоночных (черепахи) отвечают на свет гиперполяризацией, уровень которой зависит от интенсивности вспышки.

Слуховая кора

Слуховой вход, осуществляемый как через дорзальные, так и вентральные кохлеарные ядра, достигает слуховой коры. Первичная слуховая кора (А,) расположена в верхнем отделе височной доли и соответствует полям 41 и 42 по Бродману. У кошек А, удобно расположена на боковой поверхности мозга, поэтому большинство комбинированных анатомо-физиологических исследований производится на этом виде. Микроэлектродные исследования показали, что А, также имеет колончатую организацию, при которой все клетки, расположенные вдоль вертикального пути, имеют одну и ту же оптимальную частоту. Фактически A1 организована в виде изочастотных полос или пластин коры, идущих перпендикулярно к тонотопической оси.

Слуховая кора у обезьян содержит три полных кохлеотопических карты с параллельными проекциями из ядер медиального коленчатого тела на все эти области. Самая задняя из них соответствует первичной слуховой коре, как показано на основе ее гистологических свойств. Эта центральная основа окружена вторичными слуховыми областями, которые соединены не только с первичной корой, но также и с подразделами ядер медиального коленчатого тела. Таким образом, в слуховой коре происходит как последовательная, так и параллельная обработка. Исследования с помощью электроэнцефалографического картирования и функционального магнитного резонанса представляют доказательства подобной же организации слуховой коры у человека, и эта область коры активирована даже во время чтения по губам!)

По аналогии с другими сенсорными участками коры можно ожидать, что кохлеотопическая карта А, будет подразделена на различные функциональные зоны. Если двигать электрод вдоль изочастотной полоски, большинство клеток либо возбуждаются звуком, воспринимаемым любым из ушей (ЕЕ), либо возбуждаются из одного уха и тормозятся из другого (EI). Эта бинауральная чувствительность закономерно меняется, и полагают, что ее значения образуют полосы, идущие под прямым углом к изочастотным контурам. Существуют также некоторые доказательства закономерных изменений кодирования интенсивности и ширины полосы в A1. Организация ЕЕ-EI может быть выведена из бинауральных взаимодействий, которые сначала возникают в ядрах олив, и приводит к предположению, что А, также картирована для слухового пространства, хотя в настоящее время это не доказано.

Источник