Источник развития роговицы глаза

Орган зрения — глаз. Развитие глаза. Рецепторный аппарат глаза.

Орган зрения — глаз — представляет собой периферическую часть зрительного анализатора. Посредством органа зрения человек получает 80-85% информации об окружающем мире. Зрение — важнейший физиологический процесс, с помощью которого создается представление о величине, форме и цвете предметов, о взаимном их расположении и расстоянии. Эта информация позволяет человеку ориентироваться в окружающем пространстве.

Орган зрения состоит из глазного яблока и вспомогательного аппарата (веки, слезные железы, глазодвигательные мышцы). В глазном яблоке различают три оболочки: наружная — склера и прозрачная ее часть — роговица; средняя — сосудистая оболочка с ее производными — ресничным (цилиарным) телом и радужной оболочкой; внутренняя — сетчатая оболочка (или сетчатка). Кроме того, в глазном яблоке имеются хрусталик, стекловидное тело, жидкость передней и задней камер глаза.

В функциональном отношении выделяют несколько аппаратов: рецепторный (сетчатая оболочка), диоптрический, или светопреломляющий (роговица, хрусталик, стекловидное тело, жидкость передней и задней камер глаза), аккомодационный (радужная оболочка, ресничное тело) и вспомогательный аппарат.

Развитие глаза.

Глаз развивается из нескольких источников. Сетчатка и зрительный нерв формируются из нервного и нейроглиального материала выпячиваний стенки переднего мозга, которые имеют вид глазных пузырей, позднее преобразующихся в глазные бокалы. Хрусталик развивается из эктодермального материала хрусталиковой плакоды. Сосудистая оболочка и ее производные — радужка и ресничное тело, а также собственное вещество роговицы и склера развиваются из мезенхимы.

Мышцы, расширяющие и суживающие зрачок, образованы мионейральной тканью. Большую роль в процессах развития глаза играют индуктивные взаимодействия материала различных эмбриональных зачатков.

Рецепторный аппарат глаза.

Сетчатка развивается из стенки глазного бокала. Это внутренняя оболочка глаза, состоящая из светочувствительного и пигментного листков, соответствующих внутреннему и наружному листкам стенки глазного бокала. По своему происхождению сетчатка является специализированной частью мозговой коры, вынесенной на периферию. На 4-й неделе эмбриогенеза зачаток сетчатки состоит из однородных малодифференцированных клеток.

На 5-й неделе появляется разделение сетчатки на два слоя: наружный (от центра глаза) — ядерный, и внутренний слой, не содержащий ядер. Наружный ядерный слой выполняет роль матричной зоны, где наблюдаются многочисленные митозы. В начале 6-й недели из матричной зоны начинают выселяться нейробласты, образующие внутренний слой. В конце 3-го месяца четко дифференцируется слой крупных ганглиозных нейронов. Отростки последних проникают в краевую зону, образуя самый внутренний слой нервных волокон, которые врастают в глазной стебелек и формируют зрительный нерв.

В последнюю очередь в сетчатке дифференцируется наружный слой, состоящий из палочковидных и колбочковидных зрительных клеток. Происходит это незадолго до рождения. Помимо нейробластов в матричном слое сетчатки образуются глиобласты — источники развития клеток глии. Высоко дифференцированными среди них становятся мюллеровы волокна, пронизывающие всю толщу сетчатки.

— Также рекомендуем «Строение глаза. Структура органа зрения — глаза.»

Оглавление темы «Нервная система. Строение глаза.»:

1. Периферические нервы. Строение переферических нервов.

2. Отделы вегетативной нервной системы. Строение вегетативной нервной системы.

3. Регенерация в нервной системе. Сенсорный комплекс органов.

4. Орган зрения — глаз. Развитие глаза. Рецепторный аппарат глаза.

5. Строение глаза. Структура органа зрения — глаза.

6. Механизм фоторецепции. Диоптрический аппарат глаза. Роговица.

7. Хрусталик. Стекловидное тело. Сосудистая оболочка.

8. Аккомодационный аппарат глаза. Радужка. Ресничное, или цилиарное, тело.

9. Вспомогательный аппарат глаза. Слезные железы. Мышцы глаза.

10. Орган обоняния. Развитие органа обоняния. Строение обоняния.

Источник

Источники развития: нервная трубка, мезенхима (с добавлением выселившихся из ганглиозной пластинки клеток нейроэктодермального происхождения), эктодерма.

Закладка начинается в начале 3-й недели эмбрионального развития в виде глазных ямок в стенке еще незамкнутой в нервной трубки, в дальнейшем из зоны этой ямки выпячиваются 2 глазных пузырька из стенки промежуточного мозга. Глазные пузырьки соединены с промежуточным мозгом при помощи глазного стебелька. Передняя стенка пузырьков впячивается и пузырьки превращаются в двухстенные глазные бокалы.

Одновременно с этим эктодерма напротив глазных пузырьков впячиваясь образует хрусталиковые пузырьки. Эпителиоциты задней полусферы хрусталикового пузырька удлиняются и превращаются в длинные прозрачные структуры — хрусталиковые волокна. В хрусталиковых волокнах синтезируется прозрачный белок — кристаллин. В последующем в хрусталиковых волокнах-клетках органоиды исчезают, ядра сморщиваются и исчезают. Таким образом образуется хрусталик — своеобразная эластичная линза. Из эктодермы перед хрусталиком образуется передний эпителий роговицы.

Внутренний листок 2-х стенного глазного бокала дифференцируется в сетчатку, принимает участие при формировании стекловидного тела, а наружный листок образует пигментный слой сетчатки. Материал края глазного бокала вместе с мезенхимой участвует при формировании радужки.

Из окружающей мезенхимы образуется сосудистая оболочка и склера, цилиарная мышца, собственное вещество и задний эпителий роговицы. Мезенхима также участвует при образовании стекловидного тела, радужки.

Структурные компоненты диоптрического аппарата глаза.

Роговица — прозрачная часть наружной фиброзной оболочки глаза склеры. Стекловидное тело — это основная преломляющая среда глаза. Хруста́лик — прозрачное тело, расположенное внутри глазного яблока напротив зрачка; являясь биологической линзой, хрусталик составляет важную часть светопреломляющего аппарата глаза. Жидкости передней и задней камер глаза!

Тканевое строение слоев роговицы глаза.

Роговица — передняя прозрачная часть фиброзной оболочки. Состоит из слоев:

1. Передний эпителий — многослойный плоский неороговевающий эпителий на базальной мембране, имеет много чувствительных нервных окончаний.

2. Передняя пограничная пластинка (Боуменова мембрана) — из тончайших коллагеновых фибрилл в основном веществе.

3. Собственное вещество роговицы — образовано лежащими друг над другом пластинками из коллагеновых волокон, между пластинками лежат фибробласты и аморфное прозрачное основное вещество.

4. Задняя пограничная мембрана (Дисцементова мембрана) — коллагеновые фибриллы в основном веществе.

5. Задний эпителий — эндотелий на базальной мембране.

Строение и функции хрусталика глаза.

У взрослого человека хрусталик представляет собой прозрачное полутвердое бессосудистое тело в форме двояковыпуклой линзы диаметром от 9 до 10 мм и толщиной в зависимости от аккомодации — от 3,6 до 5 мм. Гистологически в хрусталике выделяют капсулу (сумку), капсулярный эпителий и хрусталиковое вещество. Капсула играет определенную роль в акте аккомодации и, являясь полупроницаемой, способствует осуществлению обмена в бессосудистом и лишенном нервов хрусталике. Функции. Хрусталик может автоматически менять свою форму и приспосабливать глаз к ясному видению предметов, расположенных на различном расстоянии, т.е. аккомодировать или участвовать в изменении преломляющей силы глаза.

Стекловидное тело.

Стекловидное тело прозрачно, бесцветно, эластично, желеобразно. Располагается позади хрусталика. Строение. На передней поверхности стекловидного тела имеется углубление — стекловидная ямка, соответствующая хрусталику. Стекловидное тело фиксировано в области заднего полюса хрусталика, в плоской части цилиарного тела и около диска зрительного нерва. На остальном протяжении оно лишь прилежит к внутренней пограничной мембране сетчатки. Между диском зрительного нерва и центром задней поверхности хрусталика проходит узкий, изогнутый книзу стекловидный канал, стенки которого образованы слоем уплотненных волокон. У эмбрионов в этом канале проходит артерия стекловидного тела.

Функции:

• Опорная функция (опора для других структур глаза).

• Пропускание световых лучей к сетчатке.

• Пассивно участвует в аккомодации.

• Создает благоприятные условия для постоянства внутриглазного давления и стабильной формы глазного яблока.

• Защитная функция — предохраняет внутренние оболочки глаза (сетчатку, цилиарное тело, хрусталик) от смещения при травмах.

Источник

ОРГАН ЗРЕНИЯ.

Источники развития: нервная трубка, мезенхима (с

добавлением выселившихся из ганглиозной пластинки клеток нейроэктодермального

происхождения), эктодерма.

Закладка начинается в начале 3-й недели эмбрионального развития в виде глазных

ямок в стенке еще незамкнутой в нервной трубки, в дальнейшем из зоны этой ямки

выпячиваются 2 глазных пузырька из стенки промежуточного мозга. Глазные

пузырьки соединены с промежуточным мозгом при помощи глазного стебелька.

Передняя стенка пузырьков впячивается и пузырьки превращаются в двухстенные

глазные бокалы.

Одновременно с этим эктодерма напротив глазных пузырьков впячиваясь образует

хрусталиковые пузырьки. Эпителиоциты задней полусферы хрусталикового пузырька

удлинняются и превращаются в длинные прозрачные структуры — хрусталиковые

волокна. В хрусталиковых волокнах синтезируется прозрачный белок — кристаллин.

В последующем в хрусталиковых волокнах-клетках органоиды исчезают, ядра

сморщиваются и исчезают. Таким образом образуется хрусталик — своеобразная

эластичная линза. Из эктодермы перед хрусталиком образуется передний эпителий

роговицы.

Внутренний листок 2-х стенного глазного бокала дифференцируется в сетчатку,

принимает участие при формировании стекловидного тела, а наружный листок

образует пигментный слой сетчатки. Материал края глазного бокала вместе с

мезенхимой участвует при формировании радужки.

Из окружающей мезенхимы образуется сосудистая оболочка и склера, цилиарная

мышца, собственное вещество и задний эпителий роговицы. Мезенхима также

участвует при образовании стекловидного тела, радужки.

СТРОЕНИЕ ОРГАНА ЗРЕНИЯ.

Глазное яблоко имеет 3 оболочки: фиброзная (самая наружная), сосудистая

(средняя), сетчатка (внутренняя).

I. Наружная оболочка — фиброзная, представлена роговицей и склерой. Роговица —

передняя прозрачная часть фиброзной оболочки. Состоит из слоев:

1. Передний эпителий — многослойный плоский неороговевающий эпителий на

базальной мембране, имеет много чувствительных нервных окончаний.

2. Передняя пограничная пластинка (Боуменова мембрана) — из тончайших

коллагеновых фибрилл в основном веществе.

3. Собственное вещество роговицы — образовано лежащими друг над другом

пластинками из коллагеновых волокон, между пластинками лежат фибробласты и

аморфное прозрачное основное вещество.

4. Задняя пограничная мембрана (Дисцементова мембрана — коллагеновые фибриллы

в основном веществе.

5. Задний эпителий — эндотелий на базальной мембране.

Роговица собственных сосудов не имеет, питание — за счет сосудов лимба и влаги

передней камеры глаза.

II. Склера — плотная неоформленная волокнистая сдт. Состоит из коллагеновых

волокон, в меньшем количестве эластических волокон, имеются фибробласты.

Обеспечивает прочность, выполняет роль капсулы органа.

III. Сосудистая оболочка — представляет собой рыхлую сдт с большим содержанием

кровеносных сосудов, меланоцитов. В передней части сосудистая оболочка

переходит в ресничное тело и радужку. Обеспечивает питание сетчатки.

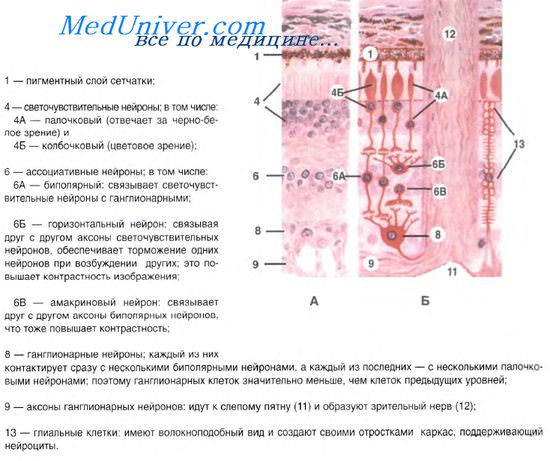

IV. Сетчатка — внутренняя оболочка глаза; состоит из тонкого слоя пигментных

клеток, который прилегает к средней сосудистой оболочке, и более толстого

световоспринимающего слоя.

Световоспринимающий слой сетчатки с физиологической

точки зрения представляет собой 3-х звенную цепь нейроцитов:

1-ое звено — фоторецепторные клетки (палочконесущие и колбочконесущие

нейросенсорные клетки). Фоторецепторные клетки воспринимают световое

раздражение, генерируют нервный импульс и передают 2-му звену.

2-ое звено представлено ассоциативными истинными биполярными нейроцитами.

3-е

звено состоит из ганглионарных клеток (мультиполярные нейроциты), аксоны которых

собираясь в пучок образуют зрительный нерв и уходят из глазного яблока.

Кроме перечисленных нейроцитов, образующих 3-х звенную цепь, в

световоспринимаюшем слое сетчатки имеются тормозные нейроциты:

1. Горизонтальные нейроциты — тормозят передачу нервных импульсов на уровне

синапсов между фоторецепторами и биполярами.

2. Амокринные нейроциты — тормозят передачу импульса на уровне синапсов между

биполярами и ганглионарными клетками.

Количественное соотношение клеток в 3-х звеньях цепи: больше всего клеток 1-го

звена, клеток 2-го звена меньше, еще меньше клеток 3-го звна, т.е. по мере

продвижения по цепи нервный импульс концентрируется.

Между нейроцитами сетчатки имеются глиоциты с длинными волокноподобными

отростками, пронизывающими всю толщу сетчатки. Длинные отростки глиоцитов в

конце Т-образно разветвляются. Т-образные разветвления переплетаясь между

собой образуют сплошную мембрану (наружная и внутренняя по-граничная мембрана).

Ультраструктура фоторецепторных нейроцитов. Под электронным микроскопом в

палоковых и колбочковых нейросенсорных клетках различают следующие части:

1. Наружный сегмент — в палочковых нейросенсорных клетках наружный сегмент

покрыт снаружи сплошной мембраной, внутри друг над другом стопкой лежат

уплощенные диски; в дисках содержится зрительный пигмент родопсин (белок опсин

соединенный альдегидом витамина А — ретиналью); в колбочковых нейросенсорных

клетках наружный сегмент состоит из полудисков, внутри которых содержится

зрительный пигмент йодопсин.

2. Связующий отдел — ссуженный участок, содержит несколько ресничек.

3. Внутренний сегмент — содержит митохондрии, ЭПС, ферментные системы. В

колбочковых клетках кроме того во внутреннем сегменте содержится липидное

тело.

4. Перикарион — ядросодержащая часть палочковых и колбочковых клеток.

5. Аксон фоторецепторной клетки.

Функции: палочковые нейросенсорные клетки обеспечивают черно-белое

(сумеречное) зрение, колбочковые — цветное зрение.

В гистологическом микропрепарате сетчатки различают 10 слоев:

1. Пигментный слой — состоит из пигментных клеток.

2. Слой палочек и колбочек — состоит из наружных и внутренних сегментов

палочек и колбочек.

3. Наружный пограничный слой — сплетения Т-образных разветвлений глиоцитов.

4. Наружный ядерный слой — состоит из ядер фоторецепторных клеток.

5. Наружный сетчатый слой — аксоны фоторецепторов, дендриты биполяров и синапсы

между ними.

6. Внутренний ядерный слой — ядра биполяров, горизонтальных, амокринных и

глиальных клеток.

7. Внутренний сетчатый слой — аксоны биполяров и дендриты ганглионарных клеток,

синапсы между ними.

8. Ганглионарный слой — ядра ганглионарных клеток.

9. Слой нервных волокон — аксоны ганглионарных клеток.

10. Внутренняя пограничная мембрана — сплетение Т-образных разветвлений

глиоцитов.

Сетчатка собственных сосудов не имеет, питание поступает диффузно через слой

пигментных клеток из сосудов сосудистой оболочки. При «отслойке

сетчатки» нарушается питание, что приводит к гибели нейроцитов сетчатки,

т.е. к слепоте.

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 июля 2019;

проверки требует 41 правка.

Рогови́ца, роговая оболочка (лат. cornea)[2] — передняя наиболее выпуклая прозрачная часть фиброзной оболочки глазного яблока, одна из светопреломляющих сред глаза.

Строение[править | править код]

Основное вещество роговицы состоит из прозрачной соединительнотканной стромы и роговичных телец. Спереди и сзади стромы прилегают две пограничные пластинки. Передняя пластинка, или боуменова оболочка, является производным основного вещества роговицы. Задняя, или десцеметова, оболочка является производным эндотелия, покрывающего заднюю поверхность роговицы, а также всю переднюю камеру глаза. Спереди роговица покрыта многослойным эпителием. В роговице человеческого шесть слоёв:

- передний эпителий,

- передняя пограничная мембрана (Боуменова),

- основное вещество роговицы, или строма

- слой Дюа — тонкий высокопрочный слой, открытый в 2013 году,

- задняя пограничная мембрана (Десцеметова оболочка),

- задний эпителий, или эндотелий роговицы.

Роговица у человека занимает примерно 1/6[3] площади наружной оболочки глаза. Она имеет вид выпукло-вогнутой линзы, обращённой вогнутой частью назад. Диаметр роговицы варьируется в очень незначительных пределах и составляет 10±0,56 мм, однако вертикальный размер обычно на 0,5—1 мм меньше горизонтального. Толщина роговицы в центральной части 0,52—0,6 мм, по краям — 1—1,2 мм. Радиус кривизны роговицы составляет около 7,8 мм.

Диаметр роговицы незначительно увеличивается с момента рождения до 4 лет и с этого возраста является константой. То есть рост размеров глазного яблока опережает возрастное изменение диаметра роговицы. Поэтому y маленьких детей глаза кажутся больше, чем y взрослых.

У многих млекопитающих (кошек, собак, волков и других хищников)[4] Боуменова мембрана отсутствует.[5]

В роговице в норме нет кровеносных и лимфатических сосудов[2], питание роговицы осуществляется омывающими её водянистой влагой передней камеры глаза (задняя поверхность роговицы) и слёзной жидкостью (передняя наружная поверхность роговицы). Место перехода роговицы в склеру называется лимбом роговицы.

Физиология[править | править код]

Показатель преломления вещества роговицы 1,376, преломляющая сила — 40 дптр.

В норме у человека роговица смачивается слёзной жидкостью при моргании.

Заболевания роговицы[править | править код]

- Кератит

- Кератоконъюнктивит

- Кератоконус

- Кератоглобус

- Кератомаляция

- Буллёзная кератопатия

- Дистрофии роговицы

- Ленточная кератопатия

- Ксерофтальмия

- Пеллюцидная краевая дегенерация

- Вторичная эктазия роговицы

Роль роговицы при доставке лекарств в глаз[править | править код]

Благодаря своей многослойной структуре, роговица является малопроницаемой по отношению даже к малым молекулам лекарств. Некоторые вещества, содержащиеся в составе глазных капель, могут усиливать проникновение лекарств через роговицу. Такие вещества принято называть усилителями проницаемости. Примерами усилителей проницаемости являются циклодекстрины, ЭДТА, поверхностно-активные вещества и желчные кислоты.[6]

Роговица при просмотре щелевой лампой: cлева белесоватая дугообразная — толща роговицы

Строение роговицы

См. также[править | править код]

- Пахиметрия

- Глазная тонометрия

- Контактная линза

- Кератомилёз

- Кератотомия

- Лазерная коррекция зрения

- Кератопластика

- KERA

- Кератин 3, Кератин 12

- Кератансульфаты

- Мигательная перепонка

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 Foundational Model of Anatomy

- ↑ 1 2 Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. Атлас анатомии человека. Учебное пособие. / В 4 т. Т. 4, 7-е изд. перераб. // М.: РИА Новая волна / Издатель Умеренков. — 2010. — 312 с., ил. ISBN 978-5-7864-0202-6 / ISBN 978-5-94368-053-3. (С. 245-246).

- ↑ Глазные болезни. Основы офтальмологии / Под редакцией профессора В. Г. Копаевой. — М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2012. — С. 37. — ISBN 978-5-225-10009-4.

- ↑ Merindano Encina, María Dolores; Potau, J. M.; Ruano, D.; Costa, J.; Canals, M. A comparative study of Bowman’s layer in some mammals Relationships with other constituent corneal structures (англ.) // European Journal of Anatomy : journal. — 2002. — Vol. 6, no. 3. — P. 133—140.

- ↑ Dohlman, Claes H.; Smolin, Gilbert; Azar, Dimitri T. Smolin and Thoft’s The cornea: scientific foundations and clinical practice (англ.). — Hagerstwon, MD: Lippincott Williams & Wilkins (англ.)русск., 2005. — ISBN 0-7817-4206-4.

- ↑ Vitaliy V. Khutoryanskiy, Fraser Steele, Peter W. J. Morrison, Roman V. Moiseev. Penetration Enhancers in Ocular Drug Delivery (англ.) // Pharmaceutics. — 2019/7. — Vol. 11, iss. 7. — P. 321. — doi:10.3390/pharmaceutics11070321.

Литература[править | править код]

- Каспаров А. А. Роговица // Большая медицинская энциклопедия, 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 22.

Источник