Глаза сетчатка кровь вены

Артериальная система органа зрения

Основную роль в питании органа зрения играет глазная артерия (а. ophthalmica) — одна из основных ветвей внутренней сонной артерии. Через зрительный канал глазная артерия проникает в полость глазницы и, находясь сначала под зрительным нервом, поднимается затем с наружной стороны вверх и пересекает его, образуя дугу. От нее и отходят все основные веточки глазной артерии.

Основную роль в питании органа зрения играет глазная артерия (а. ophthalmica) — одна из основных ветвей внутренней сонной артерии. Через зрительный канал глазная артерия проникает в полость глазницы и, находясь сначала под зрительным нервом, поднимается затем с наружной стороны вверх и пересекает его, образуя дугу. От нее и отходят все основные веточки глазной артерии.

Центральная артерия сетчатки (а. centralis retinae) — сосуд небольшого диаметра, идущий от начальной части дуги глазной артерии. На расстоянии 7— 12 мм от заднего полюса глаза через твердую оболочку она входит снизу вглубь зрительного нерва и направляется в сторону его диска одиночным стволом, отдавая в обратном направлении тонкую горизонтальную веточку.

Нередко, однако, наблюдаются случаи, когда глазничная часть нерва получает питание от небольшой сосудистой веточки, которую часто называют центральной артерией зрительного нерва (a. centralis nervi optici). Топография ее не постоянна: в одних случаях она отходит в различных вариантах от центральной артерии сетчатки, в других — непосредственно от глазной артерии. В центре ствола нерва эта артерия после Т-образного деления занимает горизонтальное положение и посылает множественные капилляры в сторону сосудистой сети мягкой мозговой оболочки. Внутриканальцевая и околоканальцевая части зрительного нерва питаются за счет n.recurrens a.ophthalmica, r.recurrens a. hypophysialis sup. ant. и rr.intracanaliculares a. ophthalmica.

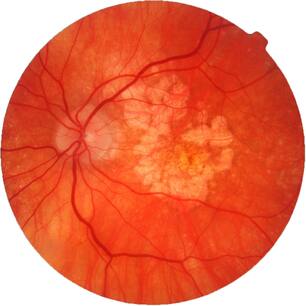

Центральная артерия сетчатки выходит из стволовой части зрительного нерва, дихотомически делится вплоть до артериол 3-го порядка, формируя сосудистую сеть, которая питает мозговой слой сетчатки и внутриглазную часть диска зрительного нерва. Не столь уж редко на глазном дне при офтальмоскопии можно увидеть дополнительный источник питания макулярной зоны сетчатки в виде a.cilioretinalis. Однако она отходит уже не от глазной артерии, а от задней короткой ресничной или артериального круга Цинна- Галлера. Ее роль очень велика при нарушениях кровообращения в системе центральной артерии сетчатки.

Задние короткие ресничные артерии (aa. ciliares posteriores breves) — ветви (длиной 6—12 мм) глазной артерии, которые подходят к склере заднего полюса глаза и, перфорируя ее вокруг зрительного нерва, образуют интрасклеральный артериальный круг Цинна—Галлера. Они формируют также собственно сосудистую оболочку — хориоидею. Последняя посредством своей капиллярной пластинки питает нейроэпителиальный слой сетчатки (от слоя палочек и колбочек до наружного плексиформного включительно). Отдельные ветви задних коротких ресничных артерий проникают в ресничное тело, но существенной роли в его питании не играют. В целом же система задних коротких ресничных артерий не анастомозирует с какими-либо другими сосудистыми сплетениями глаза.

Именно по этой причине воспалительные процессы, развивающиеся в собственно сосудистой оболочке, не сопровождаются гиперемией глазного яблока.

Две задние длинные ресничные артерии (aa. ciliares posteriores longae) отходят от ствола глазной артерии и располагаются дистальнее задних коротких ресничных артерий. Перфорируют склеру на уровне боковых сторон зрительного нерва и, войдя в супрахориоидальное пространство на 3 и 9 часах, достигают ресничного тела, которое в основном и питают. Анастомозируют с передними ресничными артериями, которые являются ветвями мышечных артерий (аа. musculares).

Около корня радужки задние длинные ресничные артерии дихотомически делятся. Образовавшиеся ветви соединяются друг с другом и образуют большой артериальный круг радужки (circulus arteriosus iridis major). От него в радиальном направлении отходят новые веточки, формирующие в свою очередь уже на границе между зрачковым и ресничным поясами радужки малый артериальный круг (circulus arteriosus iridis minor).

На склеру задние длинные ресничные артерии проецируются в зоне прохождения внутренней и наружной прямых мышц глаза. Эти ориентиры следует иметь в виду при планировании операций.

Мышечные артерии (aa. musculares) обычно представлены двумя более или менее крупными стволами —

- верхним — для мышцы, поднимающей верхнее веко, верхней прямой и верхней косой мышц

- нижним — для остальных глазодвигательных мышц.

При этом артерии, питающие четыре прямые мышцы глаза, за пределами сухожильного прикрепления отдают к склере веточки, именуемые передними ресничными артериями (aa. ciliares anteriores), — по две от каждой мышечной ветви, за исключением наружной прямой мышцы, которая имеет одну веточку.

На расстоянии 3—4 мм от лимба передние ресничные артерии начинают делиться на мелкие веточки. Часть их направляется к лимбу роговицы и путем новых разветвлений образует двухслойную краевую петлистую сеть — поверхностную (plexus episcleralis) и глубокую (plexus scleralis). Другие веточки передних ресничных артерий перфорируют стенку глаза и вблизи корня радужки вместе с задними длинными ресничными артериями образуют большой артериальный круг радужки.

Медиальные артерии век (aa. palpebrales mediales) в виде двух ветвей (верхней и нижней) подходят к коже век в области их внутренней связки. Затем, располагаясь горизонтально, они широко анастомозируют с латеральными артериями век (aa. palpebrales laterales), отходящими от слезной артерии (a. lacrimalis). В результате образуются артериальные дуги век — верхнего (arcus palpebralis superior) и нижнего (arcus palpebralis inferior).

Медиальные артерии век (aa. palpebrales mediales) в виде двух ветвей (верхней и нижней) подходят к коже век в области их внутренней связки. Затем, располагаясь горизонтально, они широко анастомозируют с латеральными артериями век (aa. palpebrales laterales), отходящими от слезной артерии (a. lacrimalis). В результате образуются артериальные дуги век — верхнего (arcus palpebralis superior) и нижнего (arcus palpebralis inferior).

В их формировании участвуют также анастомозы от ряда других артерий:

- надглазничной (a. supraorbitalis) — ветвь глазной (a. ophthalmica),

- подглазничной (a. infraorbitalis) — ветвь верхнечелюстной (a.maxillaris),

- угловой (a. angularis) — ветвь лицевой (a. facialis),

- поверхностной височной (a.temporalis supeificialis) — ветвь наружной сонной (a.carotisexterna).

Обе дуги находятся в мышечном слое век на расстоянии 3 мм от ресничного края. Однако на верхнем веке часто имеется не одна, а две артериальные дуги. Вторая из них (периферическая) располагается над верхним краем хряща и соединяется с первой вертикальными анастомозами. Кроме того, от этих же дуг к задней поверхности хряща и конъюнктиве отходят мелкие перфорирующие артерии (aa. perforantes). Вместе с веточками медиальных и латеральных артерий век они образуют задние конъюнктивальные артерии, участвующие в кровоснабжении слизистой оболочки век и, частично, глазного яблока.

Питание конъюнктивы глазного яблока осуществляют передние и задние конъюнктивальные артерии. Первые отходят от передних ресничных артерий и направляются в сторону конъюнктивального свода, а вторые, будучи ветвями слезной и надглазничной артерий, идут им навстречу. Обе эти кровеносные системы связаны множеством анастомозов.

Слезная артерия (a. lacrimalis) отходит от начальной части дуги глазной артерии и располагается между наружной и верхней прямыми мышцами, отдавая им и слезной железе множественные веточки. Кроме того, она, как это указано выше, своими ветвями (aa. palpcbrales laterales) принимает участие в образовании артериальных дуг век.

Надглазничная артерия (a. supraorbitalis), будучи достаточно крупным стволом глазной артерии, проходит в верхней части глазницы к одноименной вырезке в лобной кости. Здесь она вместе с латеральной ветвью надглазничного нерва (r. lateralis n. supiaorbitalis) выходит под кожу, питая мышцы и мягкие ткани верхнего века.

Надблоковая артерия (a. supratrochlearis) выходит из глазницы около блока вместе с одноименным нервом, перфорировав предварительно глазничную перегородку (septum orbitale).

Решетчатые артерии (aa. ethmoidales) также являются самостоятельными ветвями глазной артерии, однако роль их в питании тканей глазницы незначительная.

Из системы наружной сонной артерии в питании вспомогательных органов глаза принимают участие некоторые ветви лицевой и верхнечелюстной артерий.

Подглазничная артерия (a. infraorbitalis), являясь ветвью верхнечелюстной, проникает в глазницу через нижнюю глазничную щель. Располагаясь поднадкостнично, проходит по одноименному каналу на нижней стенке подглазничной борозды и выходит на лицевую поверхность верхнечелюстной кости. Участвует в питании тканей нижнего века. Мелкие веточки, отходящие от основного артериального ствола, участвуют в кровоснабжении нижней прямой и нижней косой мышц, слезной железы и слезного мешка.

Лицевая артерия (a. facialis) — достаточно крупный сосуд, располагающийся в медиальной части входа в глазницу. В верхнем отделе отдает большую ветвь — угловую артерию (a. angularis).

Венозная система органа зрения

1 — надблоковая вена,

2 — угловая вена,

3 — вортикозные вены,

4 — лицевая вена,

5 — глубокая вена лица,

6 — занижнечелюстная вена,

7 — верхнечелюстная вена,

8 — крыловидное венозное сплетение,

9 — нижняя глазная вена,

10 — пещеристое сплетение,

11 — верхняя глазная вена,

12 — надглазничная вена.

Отток венозной крови непосредственно из глазного яблока происходит в основном по внутренней (ретинальной) и наружной (ресничной) сосудистым системам глаза. Первая представлена центральной веной сетчатки, вторая — четырьмя вортикозными венами.

Центральная вена сетчатки (v.centralis retinae) сопровождает соответствующую артерию и имеет такое же, как она, распределение. В стволе зрительного нерва соединяется с центральной артерией сетчатки в так называемый центральный соединительный тяж посредством отростков, отходящих от мягкой мозговой оболочки. Впадает либо непосредственно в пещеристый синус (sinus cavernosus), либо предварительно в верхнюю глазную вену (v.oplithalmica superior).

Вортикозные вены (vv. vorticosae) отводят кровь из хориоидеи, ресничных отростков и большей части мышц ресничного тела, а также радужки. Они просекают склеру в косом направлении в каждом из квадрантов глазного яблока на уровне его экватора. Верхняя пара вортикозных вен впадает в верхнюю глазную вену, нижняя — в нижнюю.

Отток венозной крови из вспомогательных органов глаза и глазницы происходит по сосудистой системе, которая имеет сложное строение и характеризуется рядом очень важных в клиническом отношении особенностей. Все вены этой системы лишены клапанов, вследствие чего отток по ним крови может происходить как в сторону пещеристого синуса, т. е. в полость черепа, так и в систему вен лица, которые связаны с венозными сплетениями височной области головы, крыловидного отростка, крылонебной ямки, мыщелкового отростка нижней челюсти. Кроме того, венозное вплетение глазницы анастомозирует с венами решетчатых пазух и носовой полости. Все эти особенности и обусловливают возможность опасного распространения гнойной инфекции с кожи лица (фурункулы, абсцессы, рожистое воспаление) или из околоносовых пазух в пещеристый синус.

Источник

Большую часть кровотока в глазном яблоке обеспечивает основная ветвь внутренней сонной артерии, называемая глазной артерией. Она питает и сам глаз, и вспомогательный его аппарат. Питание тканей обеспечивает сеть капилляров. При этом, наибольшая значимость принадлежит сосудам, несущим кровь к сетчатке глаза и зрительному нерву — это центральная артерия сетчатки, а также задние короткие цилиарные артерии. Нарушение кровотока в них ведет к значительному снижению зрения и наступлению слепоты. В кровоток из клеток поступают и вредные продукты обмена, которые выводятся венами.

Сеть вен повторяет строение глазных артерий. Особенностью вен является отсутствие клапанов, для ограничения обратного тока крови. Вены глазницы, сообщаются с венозной сетью лица и головного мозга. Поэтому, гнойные процессы, возникающие на лице, могут распространяться по венозному кровотоку к головному мозгу, что представляет опасность для жизни человека.

Артериальная система глаза

Основная роль в кровоснабжении глаза принадлежит одной из важнейших ветвей в составе внутренней сонной артерии – глазной артерии, которая входит в глазницу по каналу зрительного нерва, вместе с ним.

Внутри глазницы она отделяет основные ветви: центральную артерию сетчатки, слезную артерию, задние короткие и длинные цилиарные артерии, надглазничную артерию, мышечные артерии, решетчатые артерии (передние и задние), внутренние артерии век, надблоковую артерию, артерию спинки носа.

Роль центральной артерии сетчатки – питание части зрительного нерва, для чего от нее отделяется веточка – центральная артерия зрительного нерва. Она проходит внутри зрительного нерва, и выходит сквозь диск зрительного нерва непосредственно на глазное дно. Здесь, она делится на ветви, образуя довольно густую сеть капилляров, которые питают внутренние слои сетчатой оболочки и внутриглазной отрезок зрительного нерва.

Изредка на глазном дне может обнаруживаться дополнительный кровеносный сосуд, принимающий участие в питании макулярной области – это, цилиоретинальная артерия, берущая начало в задней короткой цилиарной артерии. Когда нарушается ток крови центральной артерии сетчатки, на цилиоретинальную артерию ложится задача обеспечения питанием макулярной зоны, что предупредит снижение центрального зрения.

Глазная артерия разветвляется на 6-12 задних коротких цилиарных артерий, которые ответвившись входят в склеру, огибая зрительный нерв, с образованием артериального круга, который обеспечивает кровоснабжение отрезка зрительного нерва после выхода его из глаза. Вместе с тем, они обеспечивают кровоток непосредственно в сосудистой оболочке глаза. Эти артерии не подходят к цилиарному телу и радужной оболочке, что делает воспалительные процессы переднего и заднего отрезка глаза относительно изолированными.

Глазная артерия также дает начало двум задним длинным цилиарным артериям, которые проходят склеру с двух боков зрительного нерва, а затем проходя по околососудистому пространству, достигают цилиарного тела. В цилиарном теле происходит объединение задних длинных цилиарных артерий и передних ресничных артерий – ветвей мышечных артерий, а также, частично и задних коротких цилиарных артерий, с образованием большого артериального круга радужки. Он располагается в зоне корня радужной оболочки, ветви отходящие от него направляются к зрачку. В пограничной зоне зрачкового пояска и ресничного пояска радужки, эти ответвления и создают малый артериальный круг. Радужка и цилиарное тело получают кровоснабжение по своим ветвям и малому артериальному кругу.

Мышечные артерии, обеспечивают кровоснабжение всех мышц глаза, а артерии прямых мышц разветвляются веточками передних цилиарных артерий, которые, также делятся, образуя сосудистые сети в лимбе, соединенные с магистралями задних длинных цилиарных артерий.

Внутренние артерии век находятся в толще кожи, затем выходят на поверхность век и соединяются с наружными артериями — веточками слезной артерии. В результате подобного слияния, образуются нижняя и верхняя артериальные дуги век, по которым происходит их кровоснабжение.

Несколько веточек артерий век, выходят на заднюю поверхность, обеспечивая кровоснабжение конъюнктивы – это задние конъюнктивальные артерии. Рядом со сводами конъюнктивы происходит соединение их и передних конъюнктивальных артерий – ветвей передних цилиарных артерий, которые питают конъюнктиву органа зрения.

Слезная железа получает питание от слезной артерии, которая кроме того обеспечивает кровоток наружной и верхней прямой мышцы, так как проходит рядом. Далее она участвует в кровоснабжении век. Выходя из глазницы сквозь надглазничную вырезку в лобной кости, надглазничная артерия запитывает область верхнего века одновременно с надблоковой артерией.

В кровоснабжении слизистой оболочки носа, а также решетчатого лабиринта принимают участие решетчатые артерии (передние и задние).

Кровообращение глаза обеспечивают и другие магистрали: подглазничная артерия – ответвление верхнечелюстной артерии, которая участвует в обеспечении питанием нижнего века, прямой и косой нижних мышц, слезной железы со слезным мешком и лицевая артерия, которая отделяет угловую артерию для питания внутренней области век глаз.

Венозная система глаза

Венозная система обеспечивает отток крови от глазных тканей. Ее основное звено — центральная вена сетчатки, занята оттоком крови от структур, которые снабжает одноименная артерия. Затем она соединяется с верхней глазной веной в пещеристом синусе.

Вортикозные вены заняты в отводе крови от сосудистой оболочки. Четыре из них отводят кровь от одноименного участка глаза, затем две верхние вены сливаются с верхней глазной веной, а две нижние – с нижней.

Во всем остальном, венозный отток органов глазницы и глаза повторяет артериальное кровоснабжение, происходящее в обратном порядке. Основная масса вен оттекает в покидающую глазницу сквозь верхнюю глазничную щель, верхнюю глазную вену, остальные – в нижнюю глазную вену, которая как правило, имеет две ветви. Одна из них соединена с верхней глазной веной, путь второй лежит сквозь нижнюю глазничную щель.

Особенность венозного оттока — это отсутствие в венах клапанов и довольно тесная связь между венозными системами глаз, лица, головного мозга, что представляет собой серьезную опасность для жизни, при возникновении гнойных воспалений.

Методы диагностики болезней сосудистой системы глаза

- Офтальмоскопия – процедура оценки здоровья сосудов глазного дна.

- Ультразвуковая доплерография – процедура оценки сосудистого кровотока.

- Реография – определение цифровых значений оттока/притока крови.

- Флуоресцентная ангиография – исследование состояния сосудов сетчатки и хориоидеи, с применением контрастного вещества.

Симптомы сосудистых заболеваний глаза

- Тромбоз ветвей либо центральной вены сетчатки.

- Нарушение тока крови в ветвях либо в центральной артерии сетчатки.

- Папиллопатия.

- Ишемическая нейропатия (передняя и задняя).

- Глазной ишемический синдром.

При нарушении кровотока, кровоизлиянии в макулу, отеке, нарушении кровотока в зрительном нерве — возникает снижение зрения.

Когда изменения кровотока не затрагивают зону макулы, оно проявляется только нарушениями периферического зрения.

Болезни с поражением сосудов глаза

- Поражение сосудов глаза при общих заболеваниях (сахарном диабете, гипертонической болезни, ревматизме, туберкулезе и пр.)

- Воспаление сосудов глаза.

- Тромбоз (окклюзия) асосудов сетчатки.

- Ангиопатия сосудов сетчатки.

Источник

Для того чтобы глаза нормально функционировали, им необходимо достаточное кровоснабжение. Питание всех оболочек глазного яблока и доставку к ним кислорода осуществляют сосуды глаза, составляющие богатую кровеносную сеть.

Кровь подходит к структурам глазного яблока совместно с основной ветвью, относящейся к внутренней сонной артерии. Обозначается эта ветвь как глазная артерия, она питает не только сам глаз, но и все его вспомогательные структуры. Питание тканей глаза обеспечивают капиллярные сосуды. Важнейшую значимость имеют сосуды в глазах, осуществляющие питание сетчатки, а также обеспечивающие необходимыми микроэлементами зрительный нерв.

Немаловажно, как функционирует центральная артерия в самой сетчатки и короткие задние цилиарные артерии. При патологическом нарушении в этих сосудах кровотока неуклонно снижается зрение, что нередко приводит к частичной и даже полной слепоте. Вывод из глаза вредных продуктов обмена осуществляют вены.

Строение венозной сети глаза аналогично строению артериальной. К особенностям венозной системы можно отнести отсутствие в сосудах тех клапанов, которые по своему строению должны быть преградой на пути обратного оттока крови. Венозные сосуды в глазах также сообщаются с венами в глазнице и в отделах головного мозга. За счет такого анатомического строения гнойные очаги на лице быстро распространяются и проникают в головной мозг. В этом состоит определенная опасность для здоровья и жизни.

Артериальная система глаза

Глазная артерия играет самую главную роль во всем кровоснабжении отделов глазного яблока. Она относится к внутренней сонной артерии, проникающую в орбитальную глазницу через канал нерва зрительного одновременно с нервом зрительным.

Глазная артерия внутри глазницы разветвляется на несколько ветвей. К ним относят слезную артерию, центральную артерию сетчатки, а также мышечные артерии, цилиарные артерии.

К глазной артерии также принадлежит надглазничная артерия, артерия в спинке носа, внутренние артерии в веках, надблоковая артерия, задние и передние решетчатые артериальные сосуды.

Центральная артерия, относящаяся к сетчатке, доставляет питательные вещества к одной из частей зрительного нерва. Ветвь, подходящая к зрительному нерву, обозначается как центральная артерия зрительного нерва. Артерия проходит внутри нерва, после чего переходит на глазное дно через диск, здесь она подразделяется на ветви. Образовавшаяся густая сеть сосудов питает четыре слоя сетчатки, находящиеся внутри, и также внутриглазной отдел зрительного нерва.

Считается нормой, если на глазном дне есть дополнительный кровеносный сосуд. Этот глазной сосуд отходит от короткой задней цилиарной артерии и обозначается как цилиоретинальная артерия. Питает этот сосуд макулярную область. Если в центральном артериальном сосуде сетчатки нарушается кровоток, то цилиоретинальная артерия будет обеспечивать доставку питательных компонентов к макулярной зоне и центральное зрение глаза не нарушится.

Глазная артерия дает начало задним коротким цилиарным артериям, их насчитывается от 6 до 12 штук. Ответвляясь от глазной артерии, эти сосуды проникают в склеру и располагаются по кругу возле зрительного нерва, образуя особый артериальный круг. Функции этого сосудистого круга заключаются в кровоснабжении зрительного нерва на том его участке, где он покидает глаз. Также артериальный круг обеспечивает постоянный кровоток в глазном яблоке, его сосудистой оболочке. Короткие задние цилиарные артерии не приближаются к самому цилиарному телу и к радужной оболочке, это влияет на изолированность воспалительных реакций, возникающих в переднем или заднем отрезке глаза.

Длинные задние цилиарные артерии двумя ветвями отходят от глазной артерии. Далее они проходят сквозь оболочку – склеру, расположившись по сторонам от зрительного нерва, после чего продолжают свое движение в околососудистом пространстве и в конце достигают цилиарного тела. В этом месте глаза длинные цилиарные артерии объединяются в одну связку с ветвями, относящимися к мышечным артериям, то есть с передними ресничными артериями. Также частично длинные цилиарные артерии объединяются и с короткими цилиарными сосудами.

Подобный комплекс всех сосудов этого места в глазах образует большой артериальный круг, относящийся к радужке. Располагается этот круг в области корня радужки, где пускает свои кровеносные ветви к зрачку. Малый артериальный круг формируется за счет этих ветвей на граничной зоне ресничного и зрачкового поясов самой радужной оболочки. Большой круг артерий снабжает кровью цилиарное тело, а за счет малого круга и своих ветвей – и радужку глаз.

Мышечные артерии помогают питать все мышцы, расположенные в глазнице и глазах. От артерий прямых мышц отходят ветви – передние цилиарные артерии. Эти сосуды также делятся и, соединяясь с длинными задними цилиарными артериями, формируют сосудистые кровеносные сети в месте расположения лимба.

Внутренние артерии в веках с внутренней стороны приближаюются к коже век и затем постепенно распространяются по их поверхности. В этом месте внутренние артерии соединяются с наружными, которые являются ветвями слезной артерии. В результате этого слияния формируются артериальные дуги век – нижняя и верхняя. Эти дуги полностью снабжают кровью оба века.

От артерий век несколько веточек отходят на заднюю часть век, где уже кровоснабжают конъюнктиву. Эти сосуды в глазах обозначаются термином «задние конъюнктивальные артерии». В районе сводов конъюнктивы конъюнктивальные задние артерии объединяются с передними, то есть с ветвями передних цилиарных артерий, они снабжают кровью конъюнктиву глазного яблока.

Слезная артерия принимает активное участие в кровоснабжении слезной железы, в питании верхней и наружной прямых глазных мышц. Рядом с этими структурами глаза и проходит слезная артерия, также она кровоснабжает и веки. Надглазничная артерия покидает глазницу через надглазничную вырезку в лобной кости, она питает верхнее веко одновременно с надблоковой артерией. Задние и передние решетчатые артериальные сосуды питают слизистые слои носа и решетчатые пазухи.

В общем кровоснабжении глаз непосредственное участие принимают и другие сосуды. К ним относят ветвь верхнечелюстной артерии – подглазничную артерию, она питает нижнее веко, прямую и косую мышцу, слезную железу, а также слезный мешок. Лицевая артерия отдает глазу угловую артерию, которая снабжает питательными веществами внутренние части века.

Венозная система глаза

Отток отдавшей свои питательные вещества и забравшей вредные элементы крови осуществляется в глазах системой вен. Центральная вена сетчатки забирает кровь от тех отделов, которые питает одноименная артерия, затем она впадает в верхнюю глазную вену или у некоторых людей в пещеристый синус.

От сосудистой оболочки в глазах кровь отводят вортикозные вены. Вортикозных вен четыре, все они отводят отработанную кровь от определенного отдела, дальше верхние вены входят в верхнюю глазную вену, а нижние, соответственно, – в нижнюю вену.

Далее венозный отток от глазницы и вспомогательных структур повторяет в обратном порядке артериальное кровоснабжение. Большее количество вен выходит в верхнюю вену глаза, покидающую глазницу через верхнюю глазничную щель. Меньшее количество вен попадают в нижнюю вену глаза, которая чаще всего имеет две ветви. Одна из этих ветвей объединяется с верхней веной, другая выходит через нижнюю глазничную щель.

Венозный отток имеет некоторые особенности: в сосудах отсутствуют клапаны, а вены лица, глаз и головного мозга свободно связаны. Поэтому венозный отток может осуществляться как в строну венозных сосудов лица, так и в сторону головного мозга. А это в свою очередь создает реальную опасность для жизни при развитии гнойных процессов в глазах.

Диагностика заболеваний вен и артерий глаза

- Состояние сосудов глаза оценивается при помощи офтальмоскопии.

- Контрастное обследование сосудов хориоидеи и сетчатки проводят при помощи флуоресцентной ангиографии.

- Параметры сосудистого кровотока оцениваются при помощи ультразвуковой допплерографии.

- Подсчет оттока и притока крови за определенный промежуток времени проводят посредством реографии.

Симптомы, указывающие на заболевания сосудов в глазах

Среди признаков сосудистых заболеваний глаза можно назвать следующие:

- нарушение общего кровотока в центральной артерии сетчатки, а также в ее ветвях;

- тромбоз в центральной вене или в ее ветвях;

- папиллопатия;

- передняя или задняя ишемическая нейропатия;

- ишемический синдром.

Заметное уменьшение зрительной функции возникает при отеках, нарушении кровотока, кровоизлияниях в макуле сетчатки. Если патологические процессы не касаются макулярной зоны, то проявляются они нарушением только периферического зрения.

Источник