Глаукома подозрение на on

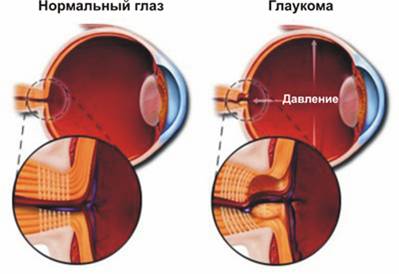

Диагноз глаукомы нельзя поставить только на основании повышения уровня внутриглазного давления. При этом заболевании также изменяются границы поля зрения и повреждаются волокна зрительного нерва. Однако, подобные изменения могут возникать и при нормальном уровне давления внутри глаза. Подозрение на глаукомы является не клиническим диагнозом, он выставляется лишь на период диагностического обследования. В результате него врач определяет состояние как офтальмогипертензию или преглаукому.

Если подозревается глаукома, то необходимо выявить наличие или отсутствие типичных органических изменений структур глаза (оптическая нейропатия, атрофия диска зрительного нерва, его экскавация), нарушений гидродинамики глаза.

У пациентов старше сорока лет (старше 35 лет при отягощенной наследственности) могут возникать:

- Затуманивание зрения и дискомфорт в глазах;

- Повышение уровня внутриглазного давления (или различие в двух глазах, превышающее 5 мм рт.ст.);

- Появление ранних характерных изменений поля зрения (центральные скотомы, скотомы в зоне Бьеррума);

- Трансформация диска зрительного нерва;

- Увеличение экскавации диска зрительного нерва более 0,5 диаметров диска (в верхних и нижних отделах);

- Асимметрия экскавации диска зрительного нерва при сравнении парных глаз;

- Наличие кровоизлияний в краевой области диска зрительного нерва;

- Типичные гониоскопические и биомикроскопические изменения;

- Атрофия стромального вещества радужки, пигментного края зрачка, псевдоэксфолиация, асимметрия парных глаз;

- Выраженная пигментация трабекулярной сети;

- Угол передней камеры узкий или клиновидный;

- Образование гониосинехий.

Среди факторов риска развития глаукомы следует перечислить:

- Отягощенная наследственность;

- Возраст более 65 лет;

- Диаметр роговицы в центральной зоне менее 520 мкм;

- Снижение общей чувствительности, центральные скотомы, пятна в зоне Бьерума, увеличение размера слепого пятна.

Также в ходе обследования важно обращать внимание на наличие артериальной гипертонии, близорукости, заболеваний сердца или сосудов, мигрени (и других спастических состояний), системной гипотонии, диабета.

Среди признаков, которые помогают поставить врачу диагноз офтальмогипертензии, выделяют:

- Постоянное повышение давления внутри глаза более 25 мм рт.ст. (истинный показатель более 21 мм рт.ст.), при этом данные получены в разные дни и в разное время суток;

- Симметричная офтальмогипертензия (разница между глазами не превышает 2-3 мм рт.ст.);

- Открытый угол передней камеры глаза;

- Отсутствие признаков оптической нейропатии (изменение поля зрения, поражение диска зрительного нерва);

- Отсутствие факторов риска глаукомы, которые могут спровоцировать развитие заболевания, включая травматическую рецессию переднего угла, подвывих хрусталика и т.д.

В ходе диагностического обследования врач должен подтвердить диагноз офтальмогипертензи и установить причины ее развития. Также нужно исключить развитие вторичной и первичной глаукомы. К доброкачественной офтальмогипертензии относят любое повышение уровня внутриглазного давления.

При офтальмогипертензии угол передней камеры глаза всегда открыт, также отсутствуют изменения границ поля зрения, волокон зрительного нерва. это обязательно условие не только при первичном осмотре, но и при динамическом наблюдении.

Если у пациентов с офтальмогипертензией имеются факторы риска развития глаукомы, то за ними следует наблюдать особенно тщательно.

Подобные факторы включают:

- Уровень внутриглазного давления более 28 мм рт.ст.;

- Отягощенная наследственность;

- Тонкая роговица (менее 520 мкм в центральной зоне);

- Возраст более 65 лет;

- Наличие скотом в типичных зонах;

- Отношение Э/Д более 0,5 по вертикали;

- колебание давления внутри глаза в течение суток более 5 мм рт.ст.

Если регулярно наблюдать за пациентами, то у некоторых из них можно выявить ранние признаки глаукомы. Консультация невролога и эндокринолога потребуется при наличии диэнцефального синдрома, заболеваний щитовидной железы, патологического климактерического синдрома. Если имеется стероидная гипертензия, то снижают дозу или полностью отменяют этот лекарственный препарат.

При офтальмогипертензии нужно провести следующее обследование:

- Тонометрия выполняется при каждом посещении офтальмолога.

- Тонография помогает определить факт гипесекреции, отсуствие нарушения оттока жидкости. Проводится однократно.

- Суточная тонометрия выполняется на протяжении 3-5 дней.

- Нагрузочные пробу помогают дифференцировать внутриглазную гипертензию и глаукому.

- Компьютерная периметрия показана при первичном обследовании, а затем 1-2 раза в год. Помогает в дифдиагностике офтальмогипертензии и глаукомы. Для исследования центрально поля зрения можно также использовать кампиметрию.

- Кератопахиметрия уточняет данные тонометрии. Если роговица тонкая, то результат корректируют в сторону понижения. Обычно значение 26-28 мм рт.ст. является вариантом нормы.

Повторные обследования проводят по индивидуальной схеме, но не реже 1-2 раз в год. Если имеется незначительное повышение давления внутри глаза (эссенциальная или симптоматическая гипертензия), то частота обследования составляет 1 раз в полгода. При стабильном течении заболевания, кратность осмотров снижается до 1 раза в год. Если имеются факторы риска, то нужно обследоваться один раз в три месяца.

При диагностике глаукомы одним из ведущих методов обследования является периметрия (наиболее информативна компьютерная статическая периметрия). Также важно значение имеют кератопахиметрия и изучение гидродинамики глаза, методы визуализации глазного дна.

У пациента с глаукомой важно выявить типичные признаки открытоугольного процесса. При этом нарушается гидродинамика, появляются признаки оптической нейропатии, изменения поля зрения. Все это дает основание поставить ту или иную форму глаукомы, стадию процесса, его компенсацию.

Обследовать пациентов с глаукомой нужно в плановом порядке, быстро и комплексно.

При открытоугольной глаукоме 2-3 стадии нет необходимости выполнять большое количество дополнительных методик. Связано это с наличием выраженных признаков далеко зашедшего патологического процесса.

Если имеется первая стадия открытоугольной глаукомы, то требуется дообследование с использованием специализированного оборудования. Это необходимо для окончательной верификации диагноза (дифдиагностики с офтальмогипертензией).эти пациенты с подозрением на глаукому нуждаются также в проведении статической компьютерной периметрии, исследовании самого глубокого внутреннего слоя сетчатки и головки зрительного нерва.

Источник

Глаукома – тяжелое офтальмологическое заболевание, наиболее известным, но далеко не единственным проявлением которого служит стойкое повышение внутриглазного давления (ВГД). Безусловно, доказательная диагностика глаукомы требует тщательного и всестороннего обследования зрительной системы, т.е. официальный клинический диагноз не ставится на первом же приеме по первым жалобам пациента. Вместе с тем, даже начальная симптоматика достаточно специфична и узнаваема, поэтому квалифицированный врач-офтальмолог всегда внимательно слушает, как пациент описывает свои ощущения. Подозревать глаукому заставляют упоминания «тумана перед глазами», радужных ореолов вокруг ярких объектов, асимметрии в ощущениях справа и слева, – которая при дальнейшем исследовании обычно подтверждается разницей ВГД до 4 мм рт. ст. и больше, а также нестабильностью внутриглазного давления (суточные колебания с амплитудой свыше 5 мм рт. ст.).

Первичный офтальмоскопический осмотр выявляет характерные изменения структур глазного дна:

- углубление воронки диска зрительного нерва (т.н. «расширение экскавации», как правило, по вертикальной оси, причем неодинаково справа и слева);

- открытость решетчатой пластинки;

- признаки атрофии нервно-волокнистого слоя, кровоизлияний по периметру диска зрительного нерва;

При осмотре в большинстве случаев наблюдаются также изменения угла передней камеры глаза (УПК):

- щелевидное сужение или закрытость УПК;

- повышенная пигментация УПК;

- заметная разница УПК справа и слева;

- признаки спаечного процесса;

- образование сети новых мелких кровеносных сосудов (неоваскуляризация);

- отложение серых хлопьев (псевдоэксфолиация).

Скопления псевдоэксфолиативного вещества могут наблюдаться также по краю зрачка и/или на передней хрусталиковой капсуле.

Одним из диагностически значимых феноменов является гетерохромия радужных оболочек – различный их цвет на каждом глазу. При осмотре радужных оболочек также могут наблюдаться признаки атрофии.

Пациенты старшего возраста (40 лет и более), особенно с «наследственной» глаукомой, зачастую отмечают нарушения в полях зрения.

Наличие того или иного комплекса из описанных выше симптомов, а также существенное снижение зрительных функций, служат основанием для постановки на диспансерный учет, дальнейшего обследования и наблюдения у офтальмолога, назначения адекватных терапевтических мер.

Видео «Подозрение на глаукому»

Диагностика

- Подробный анализ жалоб и анамнестических сведений (особое внимание обращается на отягощенную глаукомой наследственность, пережитые травмы глаза, воспалительные процессы и сосудистую патологию, длительный прием каких-либо медикаментов, общее состояние здоровья и наличие хронических заболеваний).

- Точное измерение остроты зрения с помощью сменных линз – стандартная визометрия.

- Измерение параметров преломления света в прозрачных средах глаза (рефрактометрия).

- Биомикроскопическое исследование.

- Офтальмоскопия, в т.ч. с применением специального диагностического оборудования.

- Регулярное измерение внутриглазного давления в течение суток (суточная тонометрия).

- Пробы с нагрузкой и релаксацией.

- Диагностика полей зрения (кампиметрия, периметрия), в т.ч. компьютерная.

- Исследование параметров диска зрительного нерва (ДЗН) с помощью процедуры оптической когерентной томографии (ОКТ или по-английски OCT). С помощью данного исследования проявления глаукомного процесса (расширение экскавации) могут быть выявлены на самых ранних стадиях.

- Гониоскопия – осмотр передней камеры глаза, т.е. пространства между роговичной и радужной оболочками (может применяться проба Форбса – исследование реакции радужной оболочки на сильное надавливание).

- Промеры толщины роговичного слова с помощью оптических или ультразвуковых устройств (кератопахиметрия).

- Ультразвуковое исследование основных геометрических параметров глазного яблока (УЗ-биометрия глаза).

Учитывая тот факт, что глаукоматозные изменения могут оказаться лишь «вершиной айсберга» на фоне развивающейся системной патологии, не следует игнорировать назначенные офтальмологом консультации смежных специалистов, прежде всего терапевта, невролога и эндокринолога.

В офтальмологическом центре «МГК-Диагностик» имеется новейшее диагностическое оборудование ведущих мировых производителей для выявления глаукомы на самых ранних стадиях. Высококвалифицированные врачи подберут эффективное медикаментозное лечение или назначат лазерные процедуры, которые помогут сохранить Вам или Вашим родственникам зрение!

Лечение

Терапевтическая стратегия полностью определяется результатами диагностики, причем ключевое значение имеют наследственность, динамика (скорость и характер развития симптоматики) и другие прогностически значимые факторы. В тех случаях, когда анамнез и актуальная клиническая картина дают основания считать риск развития «полномасштабной» глаукомы достаточно низким, ограничиваются диспансерным наблюдением и специальную гипотензивную (снижающую ВГД) терапию не назначают, даже если выявлена тенденция к периодической офтальмогипертензии.

Если же повышение внутриглазного давления носит стойкий и выраженный характер, необходимы меры по его нормализации, поскольку дальнейшее прогрессирование может привести к серьезному поражению структур глазного дна, утрате их функционального состояния и зрения как такового. Как правило, добиваются 20% снижения ВГД по сравнению с первично диагностированным уровнем.

Одним из основных направлений антиглаукоматозной терапии, наряду с гипотензивным лечением, является обеспечение достаточного кровоснабжения и питания нервных волокон, т.е. предотвращение атрофических тенденций.

Схема лечения всегда строго индивидуальна; в целом, общепринятым подходом являются различные комбинации аналогов простагландинов (латанапрост, травапрост) и бета-блокаторов (тимолол малеат, бетаксалол, картеолол, метипранол, левобунолол).

Первые результаты оцениваются уже через несколько дней от начала лечения. В зависимости от достигнутой динамики, назначаются строго обязательные контрольные консультации офтальмолога (при необходимости – с повторными исследованиями глазного дна, полей зрения и пр.). Как правило, стабильное закрепление терапевтического эффекта, обеспечение сохранности глазных структур и зрительных функций требует визитов к офтальмологу каждые 3-6 месяцев или чаще.

При отсутствии ощутимых результатов в терапевтическую схему вносятся необходимые изменения: меняются дозы и комбинации препаратов, вводятся дополнительные назначения, используются медикаменты различных групп, обладающие локальным, системным и комбинированным действием.

В целом, разработаны и эффективно применяются различные (в т.ч. лазерные и офтальмохирургические) протоколы лечения глаукомы – в зависимости от ее формы, динамики, возраста начала.

Источник

Глаукома — это глазная болезнь, связанная с увеличением внутриглазного давления и ухудшением оттока водянистой влаги. В итоге развиваются дефекты поля зрения и краевая экскавация (смещение, углубление) диска зрительного нерва.

Постараемся же более подробно ответить на вопросы «Что такое глаукома» и «Как ее лечить», а также рассмотрим основные симптомы, причины и виды профилактики заболевания.

Классификация

Открытоугольная и закрытоугольная глаукома

В зависимости от угла передней камеры, находящейся между роговицей и радужкой глаза, различают:

- открытоугольную;

- закрытоугольную форму.

По происхождению:

- первичная: образуется вследствие ухудшения оттока водянистой влаги.

- вторичная: становится следствием иных глазных болезней, таких как катаракта, тромбоз ЦВС.

- сочетанная: развивается после глазных аномалий развития или иных структур организма.

По возрасту:

- врожденная: возникает до наступления 3 лет;

- инфантильная: возраст ребенка 3-10 лет;

- ювенильная: до 35 лет;

- глаукома взрослых.

В зависимости от значений ВГД (внутриглазного давления):

- с повышенным ВГД;

- глаукома нормального давления.

Симптомы

Открытоугольная форма на протяжении долгого времени никак не проявляется. Зачастую она диагностируется во время измерения ВГД. И лишь на поздних этапах заболевания проявляются симптомы, свойственные глаукоме.

Для закрытоугольной формы характерно появление острого приступа, при котором наблюдаются сильнейшие глазные боли, тошнота, зрение затуманивается, а глаз становится чрезвычайно твердым.

Симптомы глаукомы у взрослых на ранней стадии

Существуют признаки, которые обязательно должны насторожить человека.

Их разделяют на 3 группы:

- Характерные всем глазным болезням: появление мушек перед глазами, быстрое утомление глаз во время зрительной нагрузки.

- Присущие глаукоме:

— временами зрение затуманивается;

— мигренеподобная головная боль,

— появление радужных кругов при взгляде на свет.

- Ранние достоверные симптомы:

— учащенное слезотечение;

— мнимое увлажнение глаз: это ощущение зависит от повышения ВГД.

Причины возникновения

Главная причина глаукомы– избыточное накопление ВГЖ (внутриглазной жидкости).  Это ведет к тому, что давление повышается, а зрительный нерв испытывает компрессию, и его волокна гибнут. Так, зрение постепенно теряется в течение нескольких лет.

Это ведет к тому, что давление повышается, а зрительный нерв испытывает компрессию, и его волокна гибнут. Так, зрение постепенно теряется в течение нескольких лет.

При закрытоугольной глаукоме происходит внезапная блокировка каналов радужной оболочки, отчего жидкость не способна переходить в трабекулы. Давление в глазном яблоке стремительно нарастает, принимая очень большие значения, вызывая острый приступ. Это опасно внезапной потерей зрения в течение 1-2 суток.

Такие болезни, как сахарный диабет, миопия способны увеличивать вероятность развития этого заболевания. Прием глюкокортикостероидов повышает риск повреждений зрительного нерва от глаукомы.

Лечение: можно ли вылечить глаукому?

К сожалению, этот недуг полностью исправить нельзя. Оно вызывает необратимые нарушения в зрительном нерве и остается с человеком на протяжении всей его жизни. Но с высоким ВГД обязательно нужно бороться, иначе это приведет к слепоте. У пожилых людей такие последствия наиболее вероятны, так как с возрастом теряется эластичность тканей и способность их восстанавливаться.

Но с высоким ВГД обязательно нужно бороться, иначе это приведет к слепоте. У пожилых людей такие последствия наиболее вероятны, так как с возрастом теряется эластичность тканей и способность их восстанавливаться.

Чаще всего используется медикаментозная консервативная терапия или проводятся различные операции.

Консервативная терапия

Она наиболее полезна лишь на ранних этапах открытоугольной формы, а при закрытоугольной не столь эффективна.

Существует 2 группы лекарств с разным механизмом действия:

- I группа: уменьшают выработку водянистой влаги: миотики (Пилокарпин), α-адреномиметики (Эпинефрин) и простагландины (Латанопрост).

- II группа: улучшающие ее отток: β-адреноблокаторы (Тимолол, Бетаксолол) и ингибиторы карбоангидразы (Дорзоламид, Бринзоламид).

Кроме того, в случае запущенных стадий заболевания применяют комбинированные средства: Фотил Форте, Глаупрост, Косопт.

Основные этапы лечения:

- На начальных стадиях применяется медикамент 1 выбора. В случае неэффективности меняют на иной препарат 1 выбора либо могут назначить комбинированное лекарство.

- Если больной имеет противопоказания для использования медикамента 1 выбора, применяют препарат 2 выбора.

- Если врач назначает комбинированную терапию, то лекарственные средства должны иметь разный механизм действия.

- В случае длительного лечения желательно периодически менять препараты.

Операция

Ее применяют в том случае, когда лекарственная терапия не может справиться с повышением ВГД.

Ее применяют в том случае, когда лекарственная терапия не может справиться с повышением ВГД.

Основная цель хирургического вмешательства – уменьшение и достижение оптимальных показателей повышенного давления, нормализация трофики и тканевого метаболизма зрительного нерва и устранение его гипоксии.

Противоглаукоматозные операции успешны в том случае, когда после них на протяжении полугода или года удается добиться давления на нижней границе нормы.

Выделяют такие группы хирургического вмешательства:

- Проникающие – трабекулэктомия.

- Непроникающие – Глубокая склерэктомия и задняя трепанация склеры.

- Улучшающие циркуляцию внутриглазной жидкости: Иридэктомия.

- Снижающие выделение водянистой влаги: циклокриокоагуляция .

Хирургическое вмешательство, выполняемое любым методом, проводится в специальной клинике и занимает не более 20-ти минут. Оперативное вмешательство при глаукоме направлено на удаление части трабекулярных тканей. После такой процедуры открывается сообщение между субконъюктивальной полостью и передней камерой.

Для быстрого восстановления здоровья пациента во время операции создают небольшое отверстие в районе корня радужной оболочки.

После проведения оперативного вмешательства на глаза пациента накладывают специальную повязку, которую необходимо будет носить в течение последующих 3-х дней.

Кроме того, применяют лечение лазером: Лазерная иридэктомия и трабекулопластика. Оно ликвидирует блок внутри глаза, нарушающий отток жидкости.

Лазерная операция при глаукоме отличается целым рядом преимуществ, основные из которых заключаются в следующем:

- обеспечение устойчивых показателей после операции;

- отсутствие негативного влияния на организм;

- исключение послеоперационных осложнений;

- подготовка и сама операция не занимает много времени;

- относительно недорогая стоимость процедур.

Операция с помощью лазера при глаукоме проводится амбулаторно. Подготовка пациента с предварительным медицинским осмотром занимает примерно половину дня.

Для обезболивания применяют специальные глазные капли. Во время операции в глазу производят микроскопический надрез (до 1,50 мм), через который вводят стекловолокно для лазерного луча. Лазер воздействует на нужную точку в течение 5-ти секунд.

Лечение народными средствами и методами

Рекомендуется применять данные методы в комплексе с традиционными после консультации с лечащим доктором. Самолечением заниматься ни в коем случае нельзя!

- Настоем крапивы

Взять 4 ст. л. свежей крапивы и залить ее 1 л кипятка. Настоять 1 час, процедить. После этого выпивать по 1/3 стакана 3 раза в сутки.

- Лекарственным сбором

Взять 2 ч. л. корня шиповника, 4 ч. л. его цветков, 6 ст. л. сухих листьев грецкого ореха, небольшой кусок листка алоэ. Залить все компоненты 1 л кипящей воды и поставить настаиваться на 1 час Затем процедить настой и принимать по 1 ст.л. 3 р/д в течение 20 дней.

- Капли из лука и меда

Взять мед и свежий луковый сок в одинаковых пропорциях. Компоненты перемешиваются на водяной бане около 3-5 минут. Дать остыть и закапывать по 2 капли 3 р/д в каждый глаз.

- Настоем алоэ

К листкам алоэ добавляют 200 мл кипятка. Дать настояться 3 часа, процедить. Протирать настоем глаза 3 р/д.

Профилактика глаукомы

- Регулярный ежегодный осмотр у врача-офтальмолога по достижению 40-летнего возраста.

- Отказ от вредных привычек (курение, алкоголь).

- Избегание стресса и переутомления.

- Ограничение количества употребляемой жидкости.

- Рациональное питание с высоким содержанием витаминов и микроэлементов.

- Отказ от длительного пребывания в банях и саунах.

- Избегать долгого нахождения в положении наклона.

- Проведение гимнастики для глаз при глаукоме

- Своевременное лечение глазных заболеваний.

Источник