Глаукома это наследственная болезнь

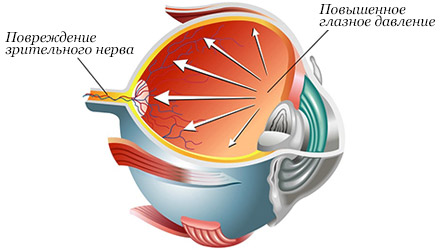

Термином глаукома объединяют обширную группу офтальмологических заболеваний, для которых характерно повышение внутриглазного давления свыше индивидуально переносимого уровня. У людей с глаукомой поражается зрительный нерв и неуклонно сужаются поля зрения. Со временем у больных развивается так называемое «тоннельное зрение» или даже слепота. К сожалению, нарушение зрительных функций при глаукоме не поддается восстановлению.

Почему повышается внутриглазное давления (ВГД)

Передняя и задняя камеры глаза заполнены водянистой влагой, которая синтезируется цилиарным телом. Эта жидкость содержит глюкозу, аскорбиновую кислоту, витамины группы В, белки, различные минералы, гиалуроновую кислоту. Основная ее функция – обеспечение полезными веществами хрусталика и роговицы, которые лишены других источников питания (исключением являются поверхностные слои роговой оболочки, которые получают нужные метаболиты из слезной жидкости).

Водянистая влага образуется в задней камере, откуда сквозь зрачок передвигается в переднюю. Из глаза она оттекает через угол передней камеры, который расположен между корнем радужки и периферической частью роговицы. Вместе с внутриглазной жидкостью (ВГЖ) из камер глаза выводится молочная кислота, углекислый газ и другие продукты обмена.

В норме существует некое равновесие между образованием и оттоком водянистой влаги. Внутриглазное давление может повышаться либо из-за избыточной продукции, либо вследствие нарушения оттока жидкости, циркулирующей в камерах глаза. Первое происходит при гипертрофии цилиарного тела, развивающейся преимущественно у лиц с высокими степенями близорукости.

Нарушение оттока внутриглазной жидкости является следствием закрытия угла передней камеры или закупорки трабекул, через которые и происходит фильтрация влаги. Эти явления могут быть вызваны целым рядом провоцирующих факторов.

Виды глаукомы

В зависимости от возраста, в котором появились первые признаки заболевания, выделяют врожденную, инфантильную, ювенильную и взрослую глаукому. Болезнь может стремительно развиваться (нестабильная форма) или же иметь стабильное течение и не вызывать резкого ухудшения зрительных функций (стабильная форма).

Также глаукома может быть первичной и вторичной. В первом случае она является следствием нарушения циркуляции внутриглазной жидкости, во втором – развивается после хирургических вмешательств или перенесенных воспалительных заболеваний глаз. Также глаукома может сочетаться с другими дефектами глазного яблока или врожденными пороками развития.

По механизму нарушения оттока ВГД выделяют такие виды глаукомы:

- Открытоугольная. Встречается довольно часто и длительное время протекает бессимптомно. Причиной ее развития являются дистрофические изменения в углу передней камеры, приводящие к затруднению оттока внутриглазной жидкости.

- Закрытоугольная. Составляет около 20% всех первичных глауком. Обычно возникает спонтанно и имеет довольно агрессивное течение. Требует немедленного лечения. При отсутствии своевременной помощи нередко приводит к слепоте.

Считается, что наиболее характерным признаком глаукомы является повышение внутриглазного давления. Однако существует так называемая глаукома нормального давления, при которой цифры ВГД находятся в пределах нормы. Несмотря на это у человека выявляют типичные признаки болезни – экскавацию ДЗН и сужение полей зрения.

Дополнительно выделяют состояние, именуемое глазной гипертензией. Для него характерно повышение ВГД свыше общепризнанных норм. Однако при этом человек видит очень хорошо и у него отсутствуют каки-либо признаки поражения зрительного нерва.

Причины развития глаукомы

Глаукома относится к заболеваниям с генетической предрасположенностью. Это значит, что чаще всего она развивается у тех людей, чьи родители также страдали от данного недуга. Глаукома может быть профессиональной болезнью, развиваться вследствие возрастных изменений, травм или сопутствующих заболеваний.

К факторам риска относятся:

- возраст старше 50 лет;

- отягощенная наследственность (наличие глаукомы у близких родственников);

- ранения, контузии глаз в анамнезе;

- хронические офтальмологические заболевания (катаракта, близорукость высокой степени, иридоциклиты, хориоретиниты,);

- наличие гипертонической болезни, гипотонии, сахарного диабета, ожирения;

- склеротические изменения сосудов или отложение в них атеросклеротических бляшек;

- шейный остеохондроз, приводящий к нарушению иннервации глазных яблок.

Первичная открытоугольная глаукома обычно развивается вследствие прогрессирующего нарушения оттока ВГД. Как правило, причиной являются возрастные изменения в углу передней камеры глаза. Внутриглазное давление может подниматься и вследствие слишком активного синтеза водянистой влаги. Это явление наблюдается у людей с близорукостью. Как известно, их глаза имеют больший размер, причем цилиарное тело у них также увеличено.

Закрытоугольная глаукома возникает из-за резкого перекрытия угла передней камеры корнем радужки. Чаще всего это случается у людей с дальнозоркостью. У них глазное яблоко имеет небольшой размер, передняя камера мелкая, а хрусталик большой. Эти анатомические особенности и способствуют развитию болезни.

Спровоцировать приступ закрытоугольной глаукомы могут такие факторы:

- употребление большого количества жидкости за один раз;

- длительное пребывание в темной комнате;

- частая работа в наклоненной головой;

- закапывание в глаз мидриатиков – препаратов, расширяющих зрачок.

Следует отметить, что на приеме у офтальмолога человеку часто капают мидриатики (их применение помогает расширить зрачок и хорошо рассмотреть глазное дно). У людей с повышенным внутриглазным давлением эти препараты могут вызвать приступ закрытоугольной глаукомы. Именно поэтому перед применением мидриатиков необходимо измерять ВГД.

Симптомы глаукомы

Открытоугольная глаукома чаще всего протекает бессимптомно. Повышение ВГД выявляют случайно, во время профосмотра или посещения офтальмолога по какой-нибудь иной причине. Однако на наличие болезни могут указывать некоторые неспецифические симптомы.

Возможные признаки глаукомы:

- несильные боли, чувство тяжести в глазах;

- быстрая зрительная утомляемость;

- ухудшение зрения в сумерках;

- двоение в глазах;

- появление радужных кругов при взгляде на источники света;

- ощущение повышенной увлажненности глаз.

Со временем человек начинает хуже ориентироваться в пространстве из-за сужения полей зрения. На поздних стадиях болезни ему может казаться, что он смотрит на окружающий мир будто в подзорную трубу. Также сильно страдает сумеречное зрение. Больной практически теряет способность видеть что-либо в темноте.

Для острого приступа закрытоугольной глаукомы характерно очень бурное течение. У человека появляются сильные боли в глазу, которые вскоре распространяются на всю половину головы. У больного повышается температура тела, появляется озноб, тошнота и даже рвота. При ощупывании глаз оказывается очень твердым, напоминающим камень.

Методы диагностики глаукомы

Для выявления глаукомы используют целый ряд диагностических мероприятий. Для начала пациенту проверяют остроту и поля зрения, определяют рефракцию. После этого врач измеряет внутриглазное давление с помощью тонометров Маклакова или другими, более современными методами.

Выделяют такие степени повышения ВГД:

- Псевдонормальное – до 27 мм.рт.ст.;

- Умеренное – в пределах 28-32 мм.рт.ст.;

- Высокое – свыше 33 мм.рт.ст.

Оценить состояние угла передней камеры можно с помощью биомикроскопии и гониоскопии. Во время осмотра в щелевой лампе офтальмолог может оценить глубину передней камеры и, следовательно, предположить, насколько высока вероятность развития у человека глаукомы. Гониоскопия позволяет детально рассмотреть все структуры угла передней камеры. Исследование особенно информативно при остром приступе закрытоугольной глаукомы.

Большое значение в диагностике болезни играет тонография. Она позволяет оценить состояние продукции и оттока внутриглазной жидкости, что существенно помогает в выборе антиглаукоматозных препаратов. Также больному проводится офтальмоскопия – осмотр глазного дна прямым или непрямым методом. При необходимости назначаются другие необходимые методы исследования.

Диагностические критерии болезни:

- повышение ВГД выше среднестатистической нормы;

- выраженное в разной степени сужение полей зрения;

- поражение диска зрительного нерва (ДЗН) в виде экскавации.

У людей младше 35-40 лет глаукома встречается довольно редко – всего в 2-3% случаев. Как правило, болезнь развивается в старшем возрасте и длительное время протекает бессимптомно. С целью профилактики и своевременной диагностики глаукомы всем людям старше 40 лет необходимо не реже 1 раза в год являться на профилактические осмотры офтальмолога.

Консервативное лечение глаукомы

Наиболее важным шагом в лечении глаукомы является снижение ВГД до так называемого целевого уровня. С этой целью человеку назначаются антиглаукоматозные средства, которые снижают продукцию или ускоряют отток ВГЖ. Дополнительно могут использоваться препараты, нормализующие обмен веществ и улучшающие микроциркуляцию в тканях глазного яблока.

Подбор антиглаукоматозных средств – довольно сложная задача, которая подсильна только врачу-офтальмологу. При назначении того или иного препарата специалист учитывает множество факторов. Поэтому применять какие-либо капли от глаукомы можно только с разрешения лечащего врача. Крайне нежелательно самостоятельно прекращать использование препаратов или изменять кратность их применения. Самолечение может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям вплоть до слепоты.

Препараты, ускоряющие отток водянистой влаги:

- Пилокарпин;

- Глаукон;

- Эпифрин;

- Траватан;

- Латанопрост.

Средства, угнетающие синтез внутриглазной жидкости:

- Тимолол;

- Дорзоламид;

- Проксодолол;

- Бетаксолол.

Также существуют комбинированные препараты, в состав которых входит несколько компонентов с разнонаправленным действием. Это позволяет заменить несколько видов капель одним, что довольно удобно для человека. К таким средства относится Фотил, Азарга, Нормоглаукон, Проксофелин, Косопт.

Следует отметить, что для лечения открыто- и закрытоугольной глаукомы назначаются совершенно разные средства. Во время подбора антиглаукоматозных капель пациент должен регулярно посещать врача на протяжении 2-3 недель. После этого являться на осмотры следует не реже одного раза в 3 месяца.

При необходимости офтальмолог может добавить к лечению и другие препараты. С целью профилактики привыкания капли рекомендуется периодически менять.

В каких случаях необходима операция?

Хирургическое вмешательство показано при открытоугольной глаукоме, слабо реагирующей на применение антиглаукоматозных препаратов. При остром приступе закрытоугольной глаукомы операция необходима в том случае, если внутриглазное давление не удается нормализовать с помощью медикаментозного лечения.

Антиглаукоматозная операция нужна и при так называемой рефрактерной глаукоме, не поддающейся консервативному лечению. При болезненном течении абсолютной глаукомы больному может потребоваться хирургическое удаление глаза.

Методы оперативного лечения глаукомы

В большинстве случаев оперативное лечение направлено на нормализацию оттока внутриглазной жидкости, реже выполняется коагуляция цилиарного тела, вызывающая снижение продукции водянистой влаги. Операции могут проводиться с помощью лазера или посредством микрохирургического вмешательства.

Для улучшения оттока ВГД выполняются так называемые фистулизирующие операции, в ходе которых формируется новый путь оттока жидкости – из передней камеры под конъюнктиву. Они просты в выполнении и довольно эффективны. У людей с большим хрусталиком или наличием катаракты параллельно выполняется факоэмульсицикация. Комбинированное хирургическое вмешательство помогает улучшить отток ВГЖ и существенно повысить остроту зрения.

Наиболее современными и малотравматичными операциями считаются лазерные методы лечения глаукомы. Большой популярность пользуется непроникающая глубокая склерэктомия, вискоканалостомия, имплантация устройства EX-PRESS или клапана Ахмеда.

Лазерная иридэктомия

Широко применяется для лечения закрытоугольной глаукомы и профилактики ее повторных приступов. Суть операции заключается в создании дополнительного пути оттока внутриглазной жидкости из задней камеры в переднюю. С этой целью вблизи корня радужки делают небольшое отверстие. Процедура выполняется с помощью лазера, благодаря чему не требует длительной реабилитации.

Трабекулопластика

Эффективна в лечении открытоугольной глаукомы. В ходе операции с помощью лазера расширяются межтрабекулярные пространства, благодаря чему улучшается отток жидкости в Шлеммов канал. Процедура выполняется амбулаторно и характеризуется коротким восстановительным периодом.

Синусотрабекулотомия

Операция проводится как при открыто-, так и при закрытоугольной глаукоме. Ее суть заключается в создании так называемой фильтрационной подушечки под конъюнктивой, куда и поступает жидкость из передней камеры глаза.

Такое хирургическое вмешательство несложно в выполнении и довольно эффективно. Согласно статистическим данным, стойкая нормализация ВГД наблюдается у 80% больных, которым была выполнения синусотрабекулотомия. К сожалению, операция не позволяет точно дозировать гипотензивный эффект.

Операции с применением дренажей

При рефрактерной глаукоме фильтрующие операции нередко оказываются неэффективными. Причиной этого является рубцевание и облитерация (зарастание) сформированных фистул. Именно поэтому при резистентной глаукоме выполняется операция с имплантацией специального дренажа, через который и осуществляется отток ВГЖ.

Следует отметить, что к рефрактерным относятся врожденные и практически все виды вторичных глауком. О резистентности говорят и в том случае, когда ранее проведенное оперативное лечение не привело к стойкому снижению ВГД.

Циклокриокоагуляция

Операция выполняется при терминальной глаукоме, сопровождающейся выраженным болевым синдромом. Циклокриокоагуляция направлена на разрушение отростков цилиарного тела, которые отвечают за продукцию ВГЖ.

Также вмешательство может выполняться при далекозашедшей глаукоме в качестве дополнительного метода снижения ВГД. После циклокриокоагуляции угнетается синтез водянистой влаги, благодаря чему падает и внутриглазное давление. В последнее время все чаще выполняется транссклеральная диодлазерная циклокоагуляция. Эта операция менее травматична и более эффективна.

Источник

Врожденная глаукома – чаще наследственное заболевание, сопровождающееся постепенным увеличением внутриглазного давления и обусловленными этим сопутствующими зрительными нарушениями. К основным симптомам данной патологии относят увеличение размеров глаз (у грудных детей), болезненность, которая приводит к беспокойству и плаксивости ребенка, светобоязнь, миопию или астигматизм. Диагностика врожденной глаукомы производится на основании данных офтальмологического осмотра, изучения наследственного анамнеза пациента и течения беременности, генетических исследований. Лечение только хирургическое, причем оно должно быть выполнено как можно ранее до развития необратимых вторичных нарушений в органе зрения.

Общие сведения

Врожденная глаукома – генетическое, реже — приобретенное внутриутробно заболевание, которое характеризуется недоразвитием угла передней камеры глаза и трабекулярной сети, что в конечном итоге приводит к повышению внутриглазного давления. Это состояние считается в офтальмологии относительно редким и встречается примерно в одном случае на 10000 родов. Некоторые исследователи полагают, что данная статистика не совсем корректно отражает действительность, ведь некоторые формы врожденной глаукомы могут не проявлять себя вплоть до подросткового возраста. Несмотря на то, что патология наследуется по аутосомно-рецессивному механизму, среди больных несколько превалируют мальчики – половое распределение составляет примерно 3:2. По возрасту развития основных симптомов, а также наличию или отсутствию генетических дефектов выделяют несколько клинических форм этого заболевания. Важность своевременного обнаружения врожденной глаукомы обусловлена тем, что без проведенного лечения ребенок может ослепнуть через 4-5 лет после развития первых проявлений патологии.

Врожденная глаукома

Причины врожденной глаукомы

Подавляющее большинство случаев врожденной глаукомы (не менее 80%) сопровождаются мутацией гена CYP1B1, который локализован на 2-й хромосоме. Он кодирует белок цитохром Р4501В1, функции которого на сегодняшний момент изучены недостаточно. Предполагается, что данный протеин каким-то образом участвует в синтезе и разрушении сигнальных молекул, которые принимают участие в формирование трабекулярной сети передней камеры глаза. Дефекты структуры цитохрома Р4501В1 приводят к тому, что метаболизм вышеуказанных соединений становится аномальным, что и способствует нарушению формирования глаза и развитию врожденной глаукомы. Сейчас известно более полусотни разновидностей мутаций гена CYP1B1, достоверно связанных с развитием этого заболевания, однако выявить взаимосвязь между конкретными дефектами гена и определенными клиническими формами пока не удалось.

Помимо этого, имеются указания на роль в развитии врожденной глаукомы другого гена – MYOC, расположенного на 1-й хромосоме. Продукт его экспрессии, протеин под названием миоциллин, широко представлен в глазных тканях и тоже участвует в формировании и функционировании трабекулярной сети глаза. Ранее было известно, что мутации этого гена являются причиной открытоугольной ювенильной глаукомы, однако при одновременном повреждении MYOC и CYP1B1 развивается врожденная разновидность этой патологии. Некоторые исследователи в области генетики полагают, что обнаружение мутации гена миоциллина на фоне дефекта CYP1B1 не играет особой клинической роли в развитии врожденной глаукомы и является просто совпадением. Мутации этих обоих генов наследуются по аутосомно-рецессивному механизму.

Кроме наследственных форм данной патологии примерно в 20% случаев диагностируется врожденная глаукома при отсутствии, как случаев заболевания, так и патологических генов у родителей. В таком случае причиной развития глазных нарушений могут выступать либо спонтанные мутации, либо же повреждение тканей глаза во внутриутробном периоде. Последнее может быть обусловлено заражением матери во время беременности некоторыми инфекциями (например, токсоплазмозом, краснухой), внутриутробными травмами плода, ретинобластомой, воздействием тератогенных факторов. Так как в такой ситуации не имеется генетического дефекта, такая патология носит название вторичной врожденной глаукомы. Кроме того, подобные нарушения органа зрения могут иметь место при некоторых других врожденных заболеваниях (синдром Марфана, ангидроз и другие).

Какой бы ни была причина врожденной глаукомы, механизм развития нарушений при этом состоянии практически одинаков. Из-за недоразвития угла передней камеры глаза и трабекулярной сети водянистая влага не может нормально покидать полость, происходит ее накопление, что сопровождается постепенным повышением внутриглазного давления. Особенностью врожденной глаукомы является тот факт, что ткани склеры и роговицы у детей обладают большей эластичностью, нежели у взрослых, поэтому при накоплении влаги происходит увеличение размеров глазного яблока (чаще всего двух сразу, очень редко только одного). Это несколько снижает внутриглазное давление, однако со временем и этот механизм становится недостаточным. Происходит уплощение хрусталика и роговицы, на последней могут появиться микроразрывы, ведущие к помутнению; повреждается диск зрительного нерва, истончается сетчатка. В конечном итоге может произойти ее отслоение – помутнение роговицы и отслойка сетчатой оболочки глаза являются ведущими причинами слепоты при врожденной глаукоме.

Классификация врожденной глаукомы

В клинической практике врожденную глаукому в первую очередь разделяют на три разновидности – первичную, вторичную и сочетанную. Первичная обусловлена генетическими нарушениями, наследуется по аутосомно-рецессивному механизму и составляет около 80% от всех случаев заболевания. Причина вторичной врожденной глаукомы заключается во внутриутробном нарушении формирования органов зрения различной негенетической природы. Сочетанная разновидность, как следует из названия, сопровождается наличием врожденной глаукомы на фоне иных наследственных заболеваний и состояний. Первичная форма, обусловленная генетическими дефектами, в свою очередь подразделяется на три клинические формы:

- Ранняя врожденная глаукома – при этой форме признаки заболевания выявляются при рождении, или они проявляются в первые три года жизни ребенка.

- Инфантильная врожденная глаукома – развивается в возрасте 3-10 лет, ее клиническое течение уже мало похоже на ранний тип и приближается к таковому у взрослых людей при других формах глаукомы.

- Ювенильная врожденная глаукома – первые проявления этой формы заболевания регистрируются чаще всего в подростковом возрасте, симптоматика очень схожа с инфантильным типом патологии.

Такой значительный разлет в возрасте развития врожденной глаукомы напрямую связан со степенью недоразвития трабекулярной сети глаза. Чем более выражены нарушения в этих структурах, тем ранее начинается накопление водянистой влаги с повышением внутриглазного давления. Если же недоразвитие угла передней камеры глаза не достигает значительных величин, то в первые годы жизни ребенка отток происходит вполне нормально, и нарушения развиваются намного позже. Попытки связать определенные клинические формы врожденной глаукомы с конкретными типами мутаций гена CYP1B1 на сегодняшний день не увенчались успехом, и механизмы развития того или иного типа заболевания до сих пор неизвестны.

Симптомы врожденной глаукомы

Наиболее своеобразными проявлениями характеризуется ранняя форма первичной врожденной глаукомы, что обусловлено анатомическими особенностями строения глаза у ребенка в возрасте до 3-х лет. В очень редких случаях глаукомные изменения можно заметить уже при рождении, чаще всего в первые 2-3 месяца жизни заболевание ничем себя не проявляет. Затем ребенок становится беспокойным, плохо спит, очень часто капризничает – это обусловлено неприятными и болезненными ощущениями, с которых дебютирует врожденная глаукома. Через несколько недель или месяцев начинается медленное увеличение размеров глазных яблок (реже — одного). Повышение внутриглазного давления и эластичность тканей склеры могут привести к значительному увеличению глаз, что внешне создает ложное впечатление красивого «большеглазого» ребенка. Затем к этим симптомам присоединяется отек, светобоязнь, слезотечение, иногда возникает помутнение роговицы.

Инфантильная и ювенильная формы врожденной глаукомы во многом очень схожи, различается только возраст развития первых проявлений заболевания. Увеличения размеров глазных яблок при этом, как правило, не происходит, патология начинается с ощущения дискомфорта и болезненности в глазах, головных болей. Ребенок может жаловаться на ухудшение зрения (появление ярких ореолов вокруг источников света, «мошки» перед глазами). Эти типы врожденной глаукомы часто сопровождаются другими нарушениями зрительного аппарата – косоглазием, астигматизмом, миопией. Со временем происходит сужение поля зрения (теряется возможность видеть предметы боковым зрением), нарушение темновой адаптации. Светобоязнь, отек и инъецирование сосудов склеры, характерные для ранней формы заболевания, при этих формах чаще всего не наблюдаются. При отсутствии лечения любая разновидность врожденной глаукомы со временем приводит к слепоте по причине отслойки сетчатки или атрофии зрительного нерва.

Диагностика врожденной глаукомы

Выявление врожденной глаукомы производится врачом-офтальмологом на основании данных осмотра, офтальмологических исследований (тонометрии, гониоскопии, кератометрии, биомикроскопии, офтальмоскопии, УЗ-биометрии). Также немаловажную роль в диагностике этого состояния играют генетические исследования, изучение наследственного анамнеза и течения беременности. При осмотре обнаруживаются увеличенные (при ранней форме) или нормальные размеры глаз, может также наблюдаться отек окружающих глазное яблоко тканей. Горизонтальный диаметр роговицы увеличен, на ней возможны микроразрывы и помутнение, склера истончена и имеет голубоватый оттенок, поражается при врожденной глаукоме и радужная оболочка – в ней возникают атрофические процессы, зрачок вяло реагирует на световые раздражители. Передняя камера глаза углублена (в 1,5-2 раза больше возрастной нормы).

На глазном дне длительное время не возникает никаких патологических изменений, так как за счет увеличения размеров глазного яблока внутриглазное давление поначалу не достигает значительных величин. Но затем довольно быстро развивается экскавация диска зрительного нерва, однако при снижении давления выраженность этого явления также уменьшается. По причине увеличения размеров глаз при врожденной глаукоме происходит истончение сетчатки, что при отсутствии лечения может привести к ее разрыву и регматогенной отслойке. Часто на фоне таких изменений обнаруживается миопия. Тонометрия показывает некоторое увеличение внутриглазного давления, однако этот показатель следует сопоставлять с передне-задним размером глаза, так как растяжение склеры сглаживает показатели ВГД.

Изучение наследственного анамнеза может выявить аналогичные изменения у родственников больного, при этом нередко удается определить аутосомно-рецессивный тип наследования – это свидетельствует в пользу первичной врожденной глаукомы. Наличие в ходе беременности инфекционных заболеваний матери, травм, воздействия тератогенных факторов указывает на возможность развития вторичной формы заболевания. Генетическая диагностика осуществляется посредством прямого секвенирования последовательности гена CYP1B1, что позволяет выявить его мутации. Таким образом, однозначно доказать наличие первичной врожденной глаукомы может только врач-генетик. Кроме того, при наличии такого состояния у одного из родителей или их родственников можно производить поиск патологической формы гена до зачатия или пренатальную диагностику путем амниоцентеза или других методик.

Лечение и прогноз врожденной глаукомы

Лечение врожденной глаукомы только хирургическое, возможно применение современных лазерных технологий. Консервативная терапия с использованием традиционных средств (капли пилокарпин, клонидин, эпинефрин, дорзоламид) является вспомогательной и может использоваться некоторое время в ходе ожидания операции. Хирургическое вмешательство сводится к формированию пути оттока водянистой влаги, что снижает внутриглазное давление и устраняет врожденную глаукому. Метод и схема проведения операции избирается в каждом конкретном случае строго индивидуально. В зависимости от клинической картины и особенностей строения глазного яблока могут выполняться гониотомия, синустрабекулэктомия, дренажные операции, лазерная циклофотокоагуляция или циклокриокоагуляция.

Прогноз врожденной глаукомы при своевременной диагностике и проведении операции чаще всего благоприятный, если же лечение произведено с опозданием, возможны различные по выраженности нарушения зрения. После устранения глаукомы необходимо не менее трех месяцев диспансерного наблюдения у офтальмолога.

Источник